上一篇文章我们聊了《喜人奇妙夜2》的节目,但说归说,节目中小品的整体质量和演员演技毋庸置疑。

即便陷入模式化,被疲惫感包裹,也有太多巧思和精湛的演技。

今天我们说的脱口秀,则又是另一番景象了。

脱口秀起源于英国人在咖啡厅里讨论社会问题,后来被美国人发扬光大。

早期的脱口秀一直都以谈话节目的形式存在,小崔的《实话实说》就是脱口秀节目的早期形式。

后期也演变成了单人谈话的形式,比如《今晚八零后脱口秀》,这种节目一般靠一个主咖撑场子,谈论各种问题,穿插其他环节。

后来在国内,脱口秀逐渐脱离谈话节目,变成了独立的单口喜剧,但由于脱口秀托生于人们谈论社会问题,所以难免陷入到直接的价值输出。

这听起来比春晚小品还能教育人,脱口秀试图教会你如何生活,不过只要讲得恰当有趣,人们可以接受这样的内容。

但国内脱口秀很快落入了题材的单一化,除了舆论条件的限制,业内也对受众群体进行了主动选择。

两性关系、职场、内卷文化、代际冲突等几乎涵盖了国内脱口秀的全部选题,谈及的问题也都是点到为止。

而国外的脱口秀话题范围更广,信息密度更高,时常能给出深刻的思考。

比如国外脱口秀大师乔治卡林,他的脱口秀中常谈及zz、宗教、历史、哲学等内容,大胆解构各种严肃议题,更能与观众思想进行碰撞。

近几年,国内的脱口秀演员找到了某种流量密码,他们的表演就更加趋于同一种模式。

男演员以一种混不吝的态度讲述自己的倒霉往事,而女演员们靠着输出女权和嘲笑男性百试不爽。

这样,脱口秀很有可能在高频次的单一价值输出上继续前进,变成演讲中间插播段子,听起来愈发不轻松了。

虽然走上大舞台才意味着出人头地,但脱口秀一向是线下的更为有趣。

演员们放的更开,尺度更大,观众们的反应也更直接。

不过线下脱口秀往往都有调侃前排观众的环节,这也让脱口秀被称作冒犯的艺术。

演员冒犯观众,等待观众予以巧妙回击,以期获得更好的节目效果,观众成为了节目内容的一部分。

但为求效果加大冒犯尺度,有时候也很容易搞砸,这个过程更像是演员对观众的试探。

不过很显然“艺术的冒犯”才是正解,这种冒犯应该提前有巧妙的艺术设定,而不是靠步步试探。

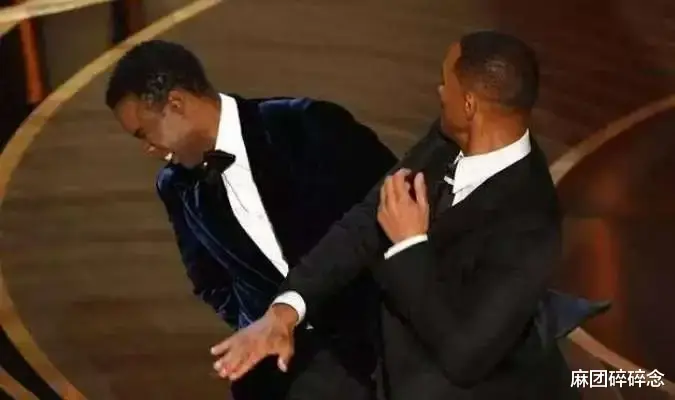

奥斯卡主持人克里斯洛克就上演了反面教材,调侃威尔史密斯的妻子惨遭掌掴。

脱口秀演员有时会默认台下观众应该是演出的一环,理应配合表演,但观众显然无此义务。

相声相之比较的优点是,演员们在内部互相调侃,基于职业素养彼此配合虚拟设定,并不把冒犯的大手伸向观众。

当然,脱口秀表演有一个最大的好处,就是表演门槛低,是一种真正有希望大众参与的表演。

许多人甚至没有经历任何专业训练,仅靠几次开放麦,就能正式迈入脱口秀的大门展现自我。

国内的脱口秀有时不吃表演能力,吃的是演员的初始人设。

木讷的,跳脱的,痴呆的,倒霉的,疯狂的,反差的……

这些人设能够帮助观众发现自己的价值,有些人在寻找同类,有些人在寻找自信。

而脱口秀这种新兴舶来艺术本身和所有的新式喜剧都一样,也有它的“人设”,能够帮助普通青年找到都市感,找到一点高于窘迫生活的中产文化归属。

可由于题材的单一和表演能力的缺乏,国内脱口秀还是处于低水平内卷当中,即便火如徐志胜,也主要凭借人设和标志性长相出圈,并不是某一段妙语连珠的表演。付航靠的也多半是态度和激情。

目前我看过的专业脱口秀演员的演绎能力,并没有任何一位比得过客串过《吐槽大会》的范志毅。

这对于脱口秀来说,或许是个令人悲伤的事。

即便是上了《脱口秀大会》等节目的演员,大多也掌握不好表演的气口,段子间的衔接少有过渡,很不自然。

这些都使得国内脱口秀变成了一种商业气质大于语言本身的艺术。

在线下,观众追求都市感的轻松诙谐时尚。在线上,观众追求在演员人设上找共鸣。

大家暂时并不太在意脱口秀的真实表演水平,所以上了春晚得脱口秀成了比小品还要尬的节目。

几位演员像是从街上被迫拉来的路人,没有镜头感和表演欲,与“秀”字毫无关系。

观众如果失去了走进脱口秀演员的过程,大部分脱口秀都将变得尬到抠脚。

总而言之,脱口秀在国内远远称不上是一种成熟的艺术,它仍旧在为适应中国寻找方向。

或许,这种艺术形式应该多在“秀”字上下功夫,如果仍旧保持现状,讲得像是个同学与你聊天。

在网络时代,脱口秀的竞争对手只会越来越多,自己的生态位很容易被妙语连珠的网红们所占据。