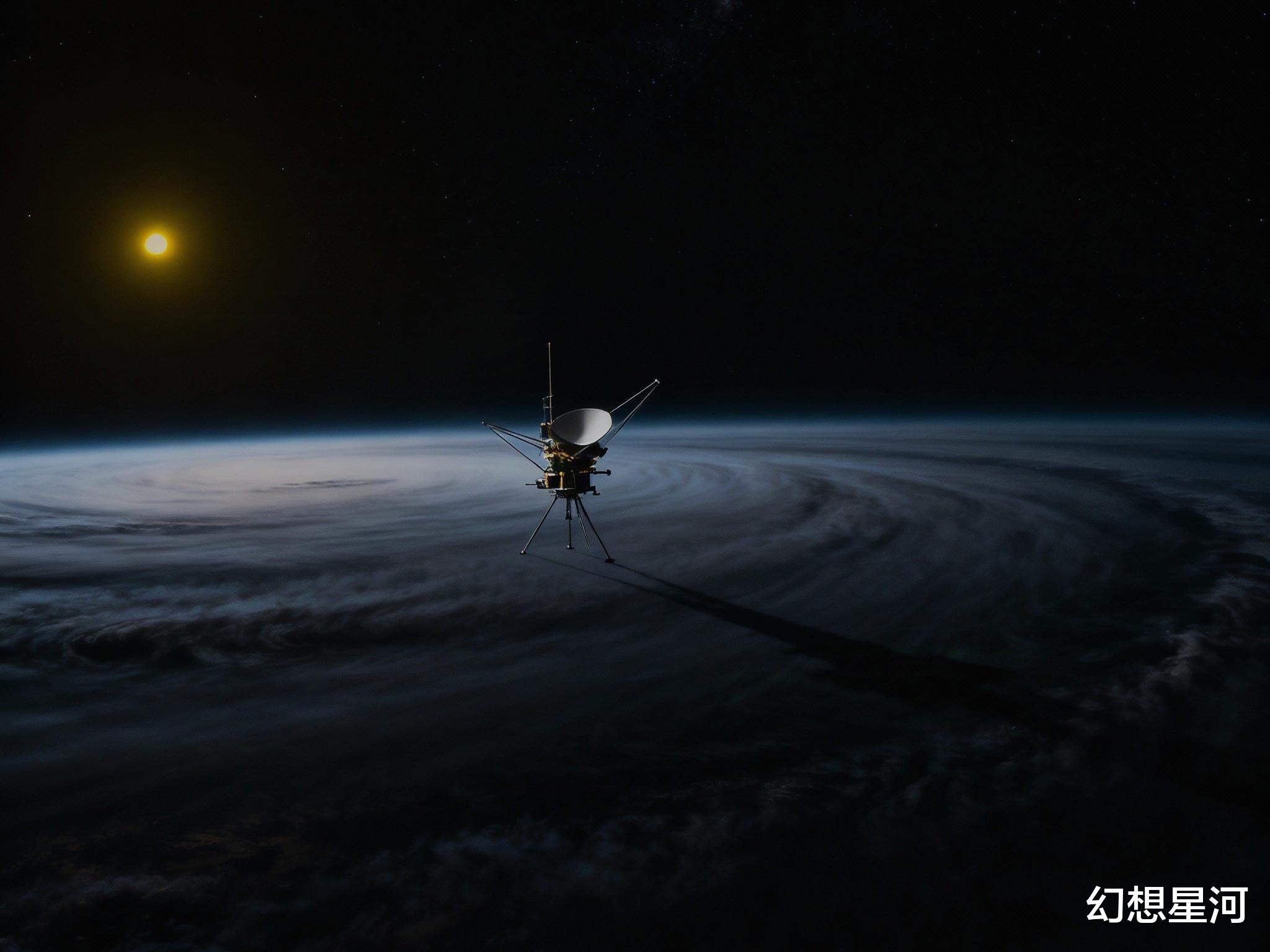

跨出日球层顶的那一刻,骤然收敛的是太阳的光芒。天空中主宰一切的光源不再是它,亿万颗恒星里稍显明亮的黄色光点,被深邃的宇宙背景稀释成遥远的微光。旅行者1号四十余年飞行验证的事实便是如此,人类制造的探测器越过奥尔特云的无形边界,我们才真正意义上走出了太阳系,触碰到宇宙更真实的模样。

日常认知远不及星际空间的空旷。1个天文单位,是地球到太阳的距离,而从海王星轨道到下一颗恒星,27万个天文单位的距离等待跨越。行星的轨迹、彗星的彗尾,在这段路程里都不存在,甚至太阳风都失去了威力。

-270℃的低温,正接近绝对零度,时间仿佛被放慢,每一秒都显得漫长而安静。几光年的位移中,地球夜空中那些指引方向的星座早已散落成毫无关联星点。用自己的视角定义秩序,是我们长久以来的习惯,却忘了宇宙本就没有既定的排列规则,星座不过是人类赋予星空的错觉。

继续往前飞,一片被称为本地气泡的空域会闯入你的视野。每立方厘米仅0.05个原子的存在,定义了这片直径约三百光年的空洞,比实验室里的顶级真空还要空旷。穿越漫长距离才能抵达的光线,来自忽明忽暗的远处恒星,却始终无法触及。探测器上短暂的信号峰值,来自偶尔掠过的中性氦原子,像寂静中突然响起的轻响。

城市里永远消散不去的灯光,此刻忽然在脑海中浮现,可在这里,黑暗才是常态,光明反倒成了偶然的点缀。再往前是古尔德带,于此聚集的年轻O、B型星,其恒星风与超新星爆发雕刻出气体的多样形态,星际尘埃幽蓝的光芒,源于辐射的作用,那是一种无需修饰的自然绚烂。

穿过古尔德带的焰火,银河的主体轮廓逐渐清晰。千亿颗恒星的密集分布,存在于这片宽十万光年、厚一千光年的旋涡圆盘之中,旋臂处的恒星密度像深夜高速路上骤然增多的车灯。转向银心方向,格外醒目的是人马座A的射电源,其中静卧的是四百多万倍太阳质量的超级黑洞,吸积盘发出的光芒比恒星更炽热。

黑洞周围,以每秒数千公里速度掠过的是恒星,却要花费百万年才能完成一次公转。时间的相对性在这里变得直观,地球数分钟的流逝,源于银心附近一秒的引力红移,这种时间尺度的差异,让人类对快慢的认知重新洗牌。

垂直于银盘飞行三千光年,银晕的范围便已抵达。聚集于此的是年龄普遍超过一百亿年、金属丰度极低的恒星,像被时光遗忘的古老星体,杂乱无章、毫无规律可循的是它们的运行轨道。

再往外是银冕,稀疏悬浮着的是百万度高温的等离子体,站在这里俯瞰银河,一张微微褶皱的圆盘,是原本乳白的光带所变,自然晕开的线条恰似旋臂,而千亿颗恒星中,早已隐没的是太阳,成为难以分辨的小点。我们所有记忆的源头便是那处,文明诞生与延续的地方也在那里,宇宙尺度下,如同沙粒般渺小的正是它。

银河之外,更广阔的是星系际空间。最近的仙女座星系,需要跨越二百五十万光年才能相遇。这段旅程里,一个质子是每立方米空间的平均存在,极致的空旷由此构成。飞船外壳会被宇宙射线慢慢侵蚀,影子的形态会被引力拉伸,暗物质掠过船体时引发的时空震颤,像极了深海中遥远的低吟。

当仙女座星系的盘面展开,核心的橘黄色光芒与外围的冷蓝光交织,边缘残缺的银杏叶恰似其外形。而天边的小白斑,此刻正是我们的银河,它与仙女座以每秒一百公里的速度靠近,四十亿年后才会迎来相遇的时刻。有时候会觉得,散落在餐桌上的米粒,恰似宇宙里的星系,看似毫无关联,却都被无形的引力牵扯着,各自的节奏被它们默默遵循。

继续向宇宙深处飞去,逐渐显现的是本超星系团拉尼亚凯亚的轮廓。一条庞大的藤蔓,恰似这条蜿蜒五亿光年的巨大结构,上面一片普通的叶脉便是银河。再往外,宇宙网的疆域便在眼前。纤维状的结构,由暗物质构成的骨架支撑,节点上聚集着星系团,大部分空间被空洞占据,数亿光年是有些空洞的直径,里面几乎没有可见物质。

置身其中,无尽的深渊遍布上下左右,无限延展的膜是引力被拉伸而成,让人分不清坠落的方向。465亿光年外,是可观测宇宙的边界,地球至今未能迎来那里的光,而一堵暗红的火墙,恰似宇宙微波背景辐射的余晖,窥探更早宇宙的视线被它挡住。

宇宙的宏大从不是为了凸显人类的渺小,每个微小的存在都能找到的,是自己的位置。星尘构成了我们,我们却能凭借智慧探索星尘的起源,短暂的是生命,生命却始终渴望理解永恒的宇宙。

地球上那些争吵与欢笑、坚持与放弃,在宇宙尺度下或许轻如鸿毛,每个生命独有的重量却由它们构成。一场回归的探索,本质上便是离开太阳系的旅程,宇宙的空旷中,我们在寻找答案,遥远的星光里,我们也看见了自己。