8月19日,一条令人悲痛的消息在学术圈传播开来。

广东以色列理工学院年仅41岁的副教授黄恺不幸离世,死因疑似为跳楼自杀。

这位化学系教授履历光鲜亮丽,北大的本科,多伦多大学的博士,师从于1986年获诺贝尔化学奖获得者JohnPolanyi,可以说是一位万里挑一的精英知识分子。

更令人唏嘘的是,7月底,黄恺刚刚领证结婚,他的突然离世对于两个家庭来说都是天打雷劈。

这样一个知识渊博、前途无量的青年大学教师为何以这样的方式结束自己的生命?

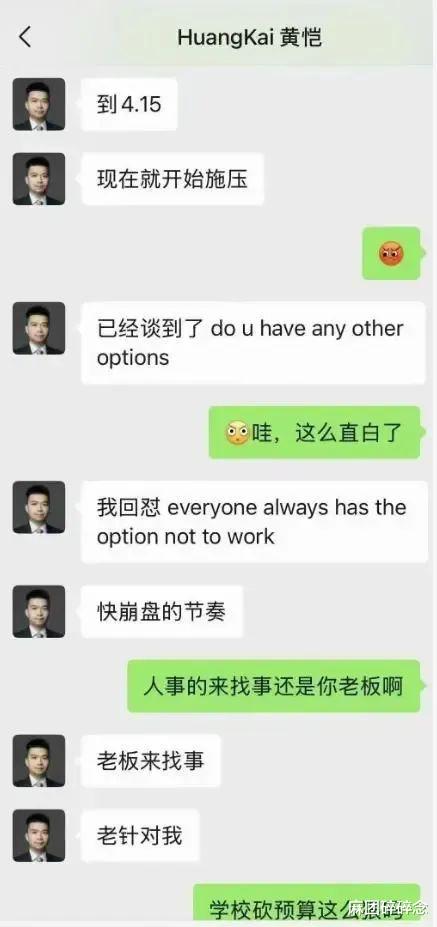

他的朋友和同学透露了一些信息,原因主要是校领导对其进行施压,裁减他的项目经费,并以考核不通过为由想要裁掉他,而在校领导的认知中,黄恺似乎并没有其他选择,只能任人摆布。

不知是被PUA了还是其他原因,黄恺本人也认可了这种处境,随后其陷入抑郁,最终心绪崩坏,走向自杀。

而以黄恺本人的能力来说,他本不可能陷入这种走投无路的境地。即便是离开这所学校,他这样的履历和能力也绝无可能找不到工作。

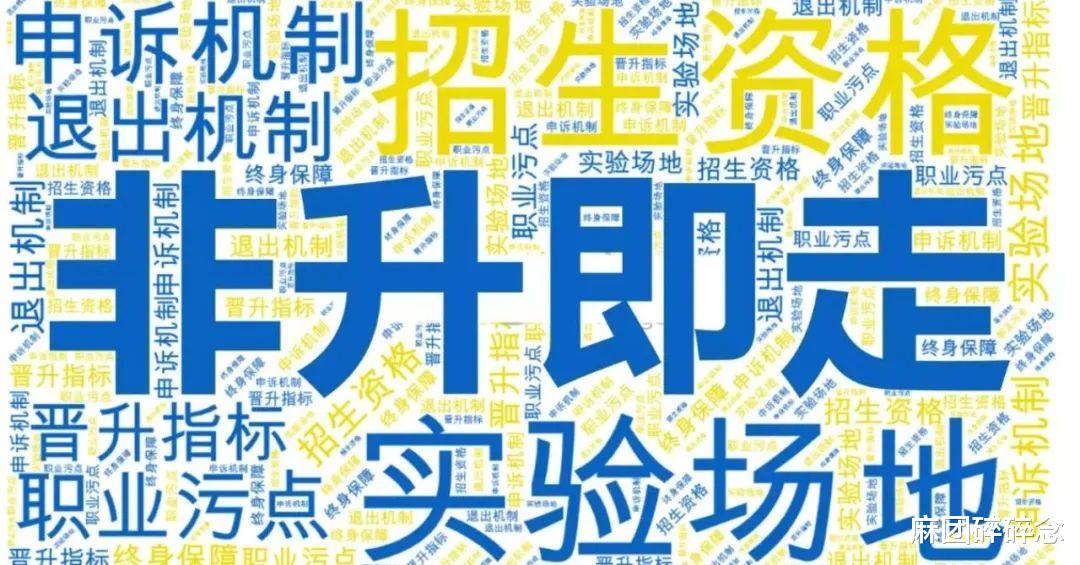

许多高校“非升即走”的聘任制让青年教师“卷”成麻花,而那些不适应快节奏竞争、不善于搞人际关系、不会看期刊编辑脸色、搞经费困难、厌恶虚头巴脑的青年教师,成为了这种科研KPI制度下的牺牲品。

区别在于,有些人能够认清这个世界的真相,解放自我认知,选择一条可行之路,甚至在未来的某一天加以回击。

而有些人仍旧深陷象牙塔思维当中,坚持用单纯的科学道理思考问题,从而陷入死胡同,把自己逼到绝境。

一个半生平稳,从象牙塔中选拔而出的学生,当他直接走到一个社会性不强的岗位上,往往还带着单纯、脆弱的理想化属性。

我在从事第一份工作时也是如此,单纯的心无比脆弱,能力根本无从在岗位上建立一个理想化生态,最终在自我折磨下选择退出。

而当一个人认识了世界的本质,便应该知道这个世界上的绝大多数人都具有混蛋属性,或者成为混蛋的附庸。

世间的道理掌握在人的手中,不被科学所左右,如果上帝的道理真的存在,释永信的“黄粱一梦”早在十年前就已戛然而止。

一个“象牙塔之子”若优先到社会上走一遭,就更容易建立这样一种认知。

所以无论你多么心思纯真,想要在这个世界上生存下来,一定得学会适时做“臭无赖”。

把工作上的“臭无赖”和生活中的良善区分开来,这是一种自我保护机制。

四处告状折腾人,找个理由赖着不走,善于小题大做,学会哭天喊地,讲究睚眦必报……让领导头疼的事,往往对于身陷困境的个人才是有价值的事。

既然大道理的规则不合理,恪守小道理的人往往很难生存。

这种“混世魔王”的模式往往是让知识分子嗤之以鼻的,但更关键的是,大多数人很难学会这些。

“野生化”的生命力在教育规训中磨平了,甚至在自小的家庭教育中,“得过且过、吃亏是福”就深深刻在了潜意识中。

可无论这个世界的表象多么文明,本质上与数万年前区别不大,它的里子仍旧是野生的。

大国欺辱小国虽不再那么直接,但仍旧那么理所应当。反而是我们隔壁的神秘国度,颇有“混世魔王”的做派,令人敬而远之。

我常常感叹一些社会人士那种见人说人话、见鬼说鬼话的处事方式和灵活机动的道理认知。

某种程度上,这其实是一种极强的生命韧性。

我试图用一丝不屑来安慰自己,剩下的九分羡慕敬给自己的无能。

坚守内心的道义,为弱者呼唤,呼吁爱与平等始终作为知识分子的使命。

但接受世界的丑陋,让自己像钟馗一样以凶恶法相惩戒邪恶,对太多高校出身的理想主义者来说,又是一大难题。

他们深陷在一个“象牙塔”构造的虚幻世界中,难以脱身。

而无论是何学历,大部分普通人都有自己的“象牙塔”,可能是朴素道德,可能是内心的柔软,也可能是安全感缺失所带来的懦弱。

除非你坚信“君子固穷”,“朝闻道夕死可矣”的贤者之道,否则你将永远走在自我伤害的路径上。

所以,走出自己的象牙塔,永远是大多数人奔波一世的人生议题。