冬日暖阳,映照浉河之滨。2025年11月20日上午,信阳市浉河区第二协作区物理与化学教师和行管人员30余人,怀揣着对教育的热忱,共赴琵琶山学校参加交流活动,浉河区信息化中心的郑旭升和杨玲老师亲临指导。在这里共同探寻自然科学世界的奥秘,点亮学生心中的智慧之光,这是一次教学教研的聚会,更是一次思维碰撞的启航。

活动由琵琶山学校教务处林娅主任和吴亮老师主持,整个教研活动分三步进行,分别为示范课观摩、评课研讨和教研员点评三个环节,旨在为本区物理化学教师搭建交流共进的平台。

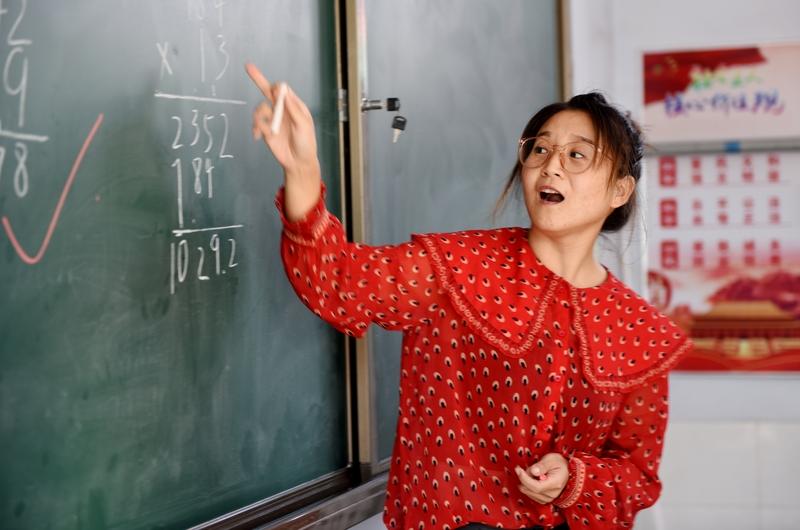

物理第一节示范课:由琵琶山学校林娅老师执教专题课《电子秤里的动态电路奥秘》。林老师切入巧妙:以学生测体重实物导入,贴合生活又快速聚焦主题,课堂开场鲜活有趣;注重科技赋能课堂:手机投屏、动画演示实验,让抽象电路知识直观易懂,科技感拉满又助力理解;设计电路环节巡导+展评、例题变式训练聚焦重难点,课堂节奏佳:环节衔接流畅,知识从回顾到实操层层递进,既抓基础又练能力,复习效率突出。

物理第二节示范课:由湖东分校刘红梅老师执教专题课《欧姆定律-动态电路分析》。刘老师以清晰的逻辑线与活跃的互动场,构筑了一节高效实用的复习课范例。课堂伊始,刘老师以“影响导体电阻的因素”精准设问,既温故知新,又迅速切入主题。在教学过程中,她注重让学生“在做中学”,引导学生亲手连接电路、移动滑片,亲眼观察电表示数变化,将抽象的“动态”过程化为具体可感的实操体验。

化学第一节示范课:由琵琶山学校陈俊老师执教的《碳的氧化物》一课。陈俊老师以“北极熊的呼救”这一极具现实意义的话题切入,巧妙引出“二氧化碳的双面人生”。课堂上,陈老师通过生动的案例讲解二氧化碳的性质与用途——既讲述其在光合作用、灭火、食品工业中的重要作用,也揭示其过量排放引发温室效应的环境问题,让学生在认知化学知识的同时,自然产生保护环境的情感共鸣。课堂上,师生互动频繁而深入,精心设计的探究实验新颖巧妙,不仅有效激发了学生的好奇心与探究欲,更在潜移默化中培养了学生的科学思维与辩证看待事物的能力,课堂适应现象显著,教学效果良好。

化学第二节示范课:由东双河中心校伍承伟老师执教“同课异构”的《碳的氧化物》一课。伍老师以经典的《西游记》小故事为引子,将二氧化碳这一化学物质打造成课堂“主角”,极具趣味性的导入瞬间抓住了学生的注意力。课堂设计突破教材局限,彰显创新理念:伍老师将学生分成不同小组,每组围绕特定实验任务探究二氧化碳的性质,从气体收集、溶解性检验到灭火实验、与澄清石灰水的反应等,学生在动手操作、合作交流中自主探索,最终通过小组分享总结得出二氧化碳的核心性质。这种以学生为主体的探究式教学,充分调动了学生的主观能动性,让化学知识在实践中自然生成。

他山之石,可以攻玉。授课结束后,教研活动分两个会场分别对物理和化学的四位老师授课情况进行了精彩细致的点评。评课老师各抒己见,既有真知灼见,也有思维碰撞。而各位教师代表的点评,可谓是仁者见仁,精彩纷呈,这就是教研协作的魅力。

物理学科教研员郑旭升老师对林娅和刘红梅两位老师的课堂给予了高度评价,认为它们示范性强,亮点纷呈。在肯定成绩的同时,郑老师也提出了非常中肯的优化建议,旨在追求极致的教学效果:展望未来,郑旭升老师希望全体物理教师能以此次教研为新的起点:不仅将每一节课都视为培养学生科学素养的坚实平台,更要在“精讲细析”中深化思维训练,在“触类旁通”中构建知识网络,推动物理教学水平迈向新的台阶。

化学学科教研员杨玲老师对陈俊和伍承伟的两节示范课进行了专业点评与指导。杨老师强调:二氧化碳性质的教学应立足“存在—组成—性质—用途”的认知逻辑,通过创设真实情境引导学生主动思考,让学生在“设计实验—动手探索—归纳概括”的过程中,建立化学探究的思路与方法。针对两位老师的课堂设计,杨老师分别给出了精准建议,此次教研活动以课堂为载体,以研讨为纽带,不仅展示了两位教师扎实的教学功底与创新的教学理念,更让参与教师在交流中明晰了化学核心素养导向下的课堂教学方向。未来,老师们将把此次教研所得融入日常教学,不断优化教学策略,提升教学质量,让化学课堂更具魅力与深度,助力学生核心素养全面发展。

本次教研活动的成功举办,为浉河区第二协作区的物理、化学教师搭建了一个互动学习、展示风采、共同提升的宝贵平台,有效促进了校际间的深度交流与资源共享,也为其他学科的教研活动开展提供了有益借鉴。

我们坚信,在区教研室的正确引领与悉心指导下,通过协作区各校教师的不懈探索与协同创新,浉河区的教学教研工作必将迈上新台阶,谱写新篇章!(石洋洋 林娅)

编辑:凯升融媒