读书,品诗,看电影

悟人生

我是威评书影史

01

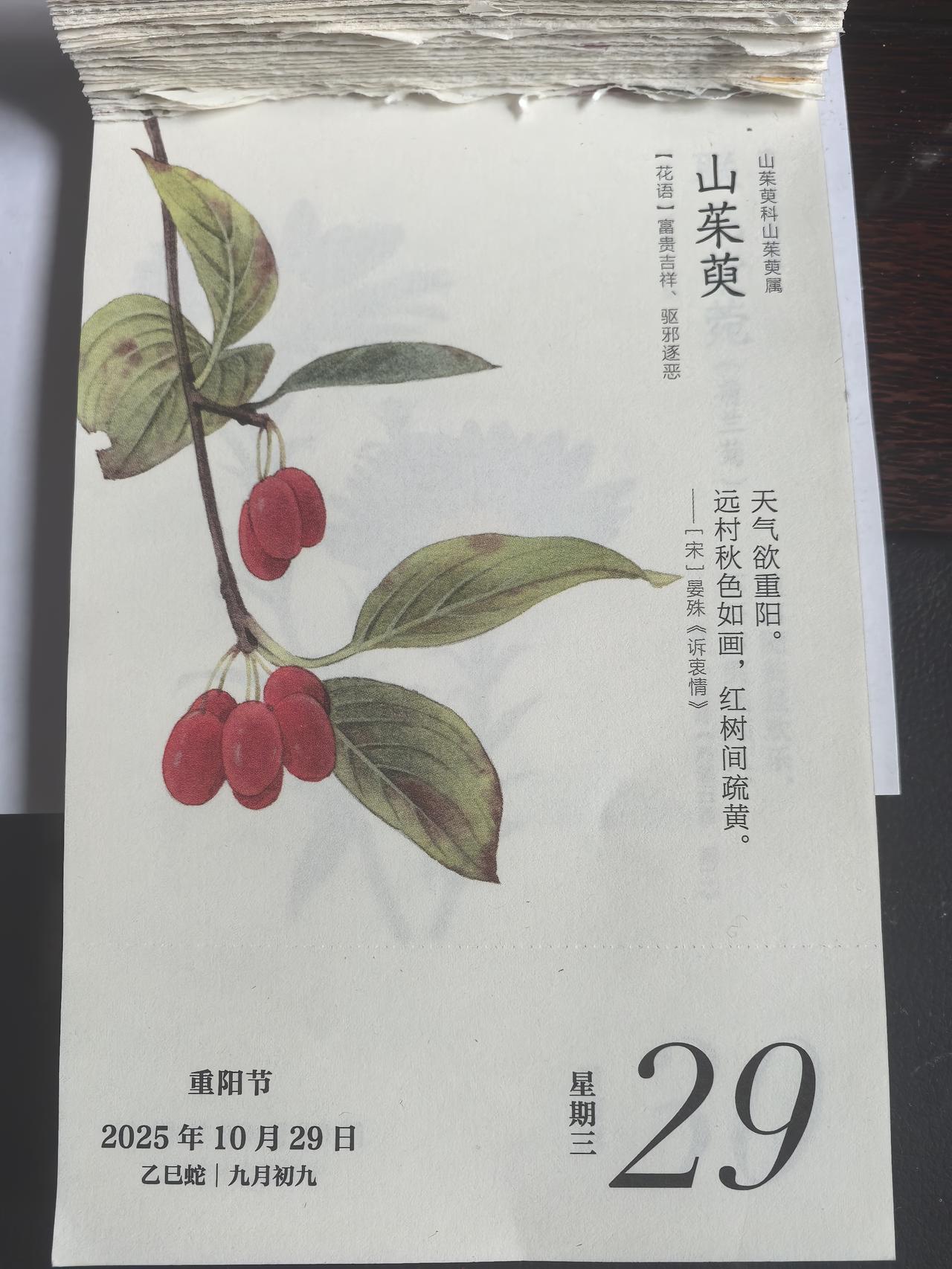

《九日齐山登高》

唐·杜牧

江涵秋影雁初飞,与客携壶上翠微。

尘世难逢开口笑,菊花须插满头归。

但将酩酊酬佳节,不用登临恨落晖。

古往今来只如此,牛山何必独霑衣。

人生实苦,如逆水行舟,但足够清醒的人,总能在苦涩的罅隙里采撷到生活的蜜糖。

这首重阳诗篇宛如一幅工笔重彩的秋日行乐图,以遒劲的笔触勾勒出诗人携酒登高、骋怀游目的雅趣。当金风拂过层林尽染的山峦,诗人将尘世纷扰暂且搁置,任衣袂沾满野菊的芬芳——那鬓边颤动的金黄岂止是应景的装饰?

这分明是生命对季节最诗意的应答。酡颜映着斜阳,醉眼揽尽秋光,这醺然的姿态恰似与天地对酌,将重阳的醇厚酿成舌尖的平仄。

诗人深知岁月如白驹过隙,却拒绝效仿古人"对酒当歌,人生几何"的怅惘。他的登临不是伤怀的凭吊,而是以足尖丈量时光的刻度,在峰回路转处与永恒猝然相逢。那插遍的茱萸是向流年递交的请柬,酩酊的步履则是写给无常的狂草——当俗世为落叶唏嘘时,他正把浮名换作山巅的长啸。这般超脱非是避世的佯狂,恰似陶潜采菊时抖落的露珠,在阳光折射下显出七分通透、三分不羁的真味。

此刻的欢聚被赋予金石般的重量:既含屈子"春与秋其代序"的哲思,又带太白"会须一饮三百杯"的豪情。诗人以疏朗的胸次为砚,蘸取秋色研磨,终在重阳的宣纸上挥就"古今多少事,都付笑谈中"的墨宝。这般豁达,非历经沧桑者不能为,非看透炎凉者不敢为,恰似寒菊经霜后愈见清绝的风骨。

02

杜牧,是晚唐时期最具才情的诗人之一,他的诗作以清丽俊逸、含蓄深沉著称。在政治动荡的岁月里,杜牧虽胸怀壮志,却始终未能施展抱负,只能将满腔忧思寄托于笔墨之间。他的《阿房宫赋》借古讽今,以秦朝的奢靡亡国暗喻时局;《泊秦淮》中"商女不知亡国恨"的慨叹,更道尽了文人面对乱世的无奈。

这位出身名门的才子,一生徘徊在仕途与诗酒之间。在扬州任职期间,他写下大量描绘江南风物的诗篇,那些关于二十四桥明月、豆蔻梢头春色的吟咏,至今读来仍令人神往。然而在这些旖旎文字背后,始终萦绕着挥之不去的忧患意识——正如他在《题宣州开元寺水阁》中所写:"落日楼台一笛风,江南江北暮云中。"寥寥数语,便勾勒出一个王朝黄昏的苍凉图景。

杜牧最动人的特质,在于他能将个人际遇与时代脉搏完美交融。当他在秋夕独坐烛光下写下"银烛秋光冷画屏"时,那不仅是诗人个体的孤寂,更映照出整个晚唐文人群体共有的精神困境。这种将个人情感升华为时代写照的功力,使他的作品超越了时空限制,成为中华文化宝库中永恒的明珠。

03

杜牧这首《九日齐山登高》,读过的人不多。

但细细品味,却能感受到其中独特的韵味。诗人以重阳登高为题,却未落入俗套地描绘秋日盛景,而是透过眼前的山水,抒发出深沉的人生感慨。"尘世难逢开口笑,菊花须插满头归"两句,既写出了佳节欢愉的短暂,又暗含对世事变幻的无奈。这种含蓄而克制的表达,正是晚唐诗风的典型特征。

诗人登高望远时,或许正经历着仕途的坎坷。齐山秋色虽美,却难掩他内心的孤寂。诗中"但将酩酊酬佳节"的洒脱,实则是以酒消愁的苦涩。这种复杂的心绪,通过"古往今来只如此"的慨叹,升华为对生命本质的思考。杜牧没有直接抒发愤懑,而是将个人际遇融入历史长河,展现出唐人特有的豁达胸襟。

值得玩味的是,诗中"不用登临恨落晖"的自我宽慰,恰恰反衬出诗人对光阴流逝的敏感。这种矛盾心理,通过"牛山何必独沾衣"的用典,得到了诗意的化解。杜牧巧妙借用齐景公泣牛山的典故,既避免了直白的伤感,又深化了诗歌的意蕴。这种举重若轻的笔法,让个人的感伤获得了普遍的意义。

在艺术表现上,该诗对仗工整而不板滞,用典自然而不晦涩。特别是尾联"菊花须插满头归",以轻快的笔调收束全篇,看似随意,实则蕴含深意。这种举酒簪菊的意象,既符合重阳习俗,又暗喻着诗人试图在尘世烦恼中保持的超然姿态。杜牧用浅近语言构筑的诗歌世界,至今仍能引发读者的共鸣。

04

总的来说,杜牧这首《九日齐山登高》重阳诗,道尽洒脱,人生实苦需要学会找到甜蜜体验。

杜牧的洒脱背后,藏着更深的生命智慧。当诗人吟出"尘世难逢开口笑"时,并非教人逃避现实,而是以登高望远的姿态,为困顿的心灵开凿一扇透气的轩窗。这种中国文人特有的精神突围,在重阳茱萸的暗香里,完成了对苦难的审美超越。

古人登高必佩茱萸,这味辛辣的药材恰似人生的隐喻。就像苏轼在黄州煮"猪苓茱萸汤"治疟疾,苦涩中带着回甘。杜牧在齐山看到的秋色,何尝不是用自然的壮美来中和命运的酸楚?那漫山红叶如火,既映照着岁月流逝的残酷,也燃烧着生命最后的绚烂。这种双重性的领悟,让"菊花须插满头归"的放达,超越了简单的及时行乐。

王维在《九月九日忆山东兄弟》里写"遥知兄弟登高处",将思念化作共赏山河的默契。这种隔空的精神共振,揭示了中国式洒脱的本质——它从来不是独善其身的逍遥,而是在体察人间共苦中,用审美距离酿造出的从容。就像陶渊明采菊东篱时,那簇金蕊既是对官场污浊的疏离,亦是对田园真味的拥抱。

当代人的焦虑常源于对"甜"的狭隘理解。当捧着奶茶追求即时糖分时,杜牧们却在苦茗中品出了岩韵的回甘。范仲淹"酒入愁肠,化作相思泪",恰恰印证了最高级的甘甜,往往需要以苦涩为药引。在这个重阳节,或许该学着古人,在登高时带一包茱萸,让辛辣唤醒麻木的味蕾,在风烟俱净处,重新发现生命里那些带着涩味的清甜。

-作者-

威评书影史,自评自说自开怀,更多诗评、书评、影评,给您不一样的感觉。