数千颗类地行星已在宇宙中被发现,它们和地球同为岩石质地,大小质量相差不大,却没有一颗能和地球完全划上等号。我们苦苦寻找的另一个家园,为什么始终杳无音讯?

岩石质地,它们与地球别无二致,类地行星的判定核心正在于此,同时具备与地球相近的大小与质量。不少方法被天文学家用于发现它们,凌星法是最常用的一种。从恒星前方经过时,行星会挡住一小部分星光,微弱的亮度下降随之产生,这种变化被科学家捕捉,便能确认行星存在,还能推算出它的基本特征。

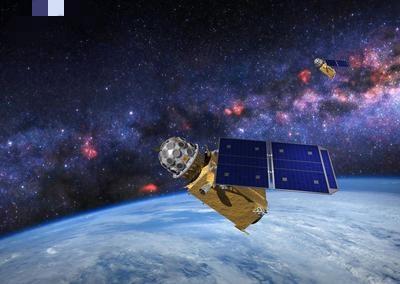

2009年开普勒太空望远镜发射后,类地行星的发现数量迎来爆发,大量观测数据都由这台望远镜贡献。人类找到的第一颗系外岩石行星,正是开普勒10b,它的直径是地球的1.4倍,可恒星距离它太近,1300℃的表面高温下,别说生命,就连岩石都可能处于熔融状态。

地球相似度指数(ESI),是科学家为精准衡量相似度设计的工具。行星半径、密度、质量、逃逸速度和表面温度等关键指标,被该指数综合考量,数值范围从0到1,和地球的物理特征越像,数值便越接近1。开普勒438b的ESI,在已知行星中达到0.88,开普勒442b则为0.85,它们是目前的相似度冠军。但适合生命存在,并不等同于高ESI,这个指数只关注物理特征,恒星活动、大气成分和磁场这些关键因素,完全未被纳入考量。ESI数值不低的,是很多围绕红矮星运行的类地行星,可红矮星频繁爆发的耀斑会剥离行星大气层,失去保护的星球根本无法孕育生命。

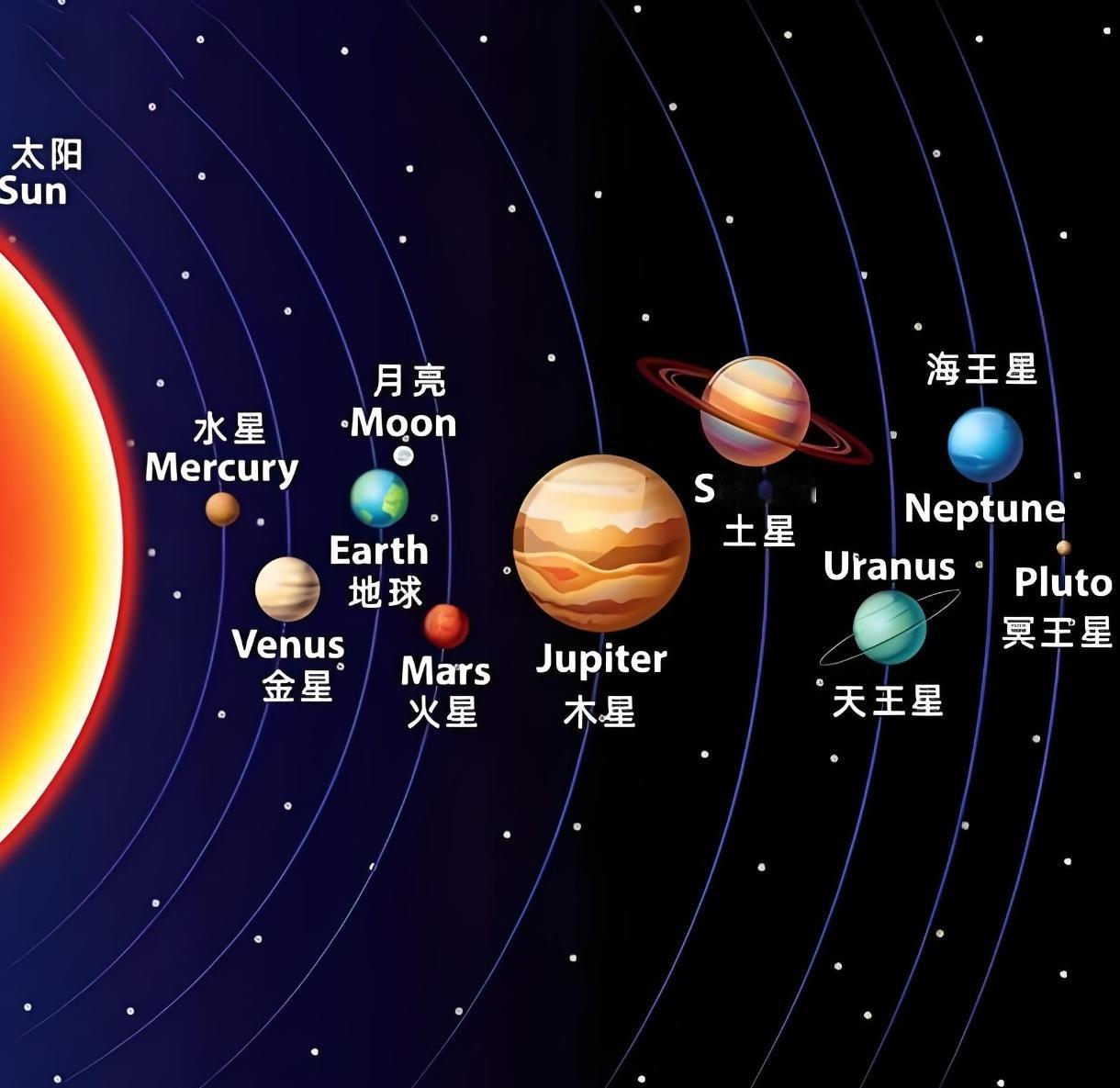

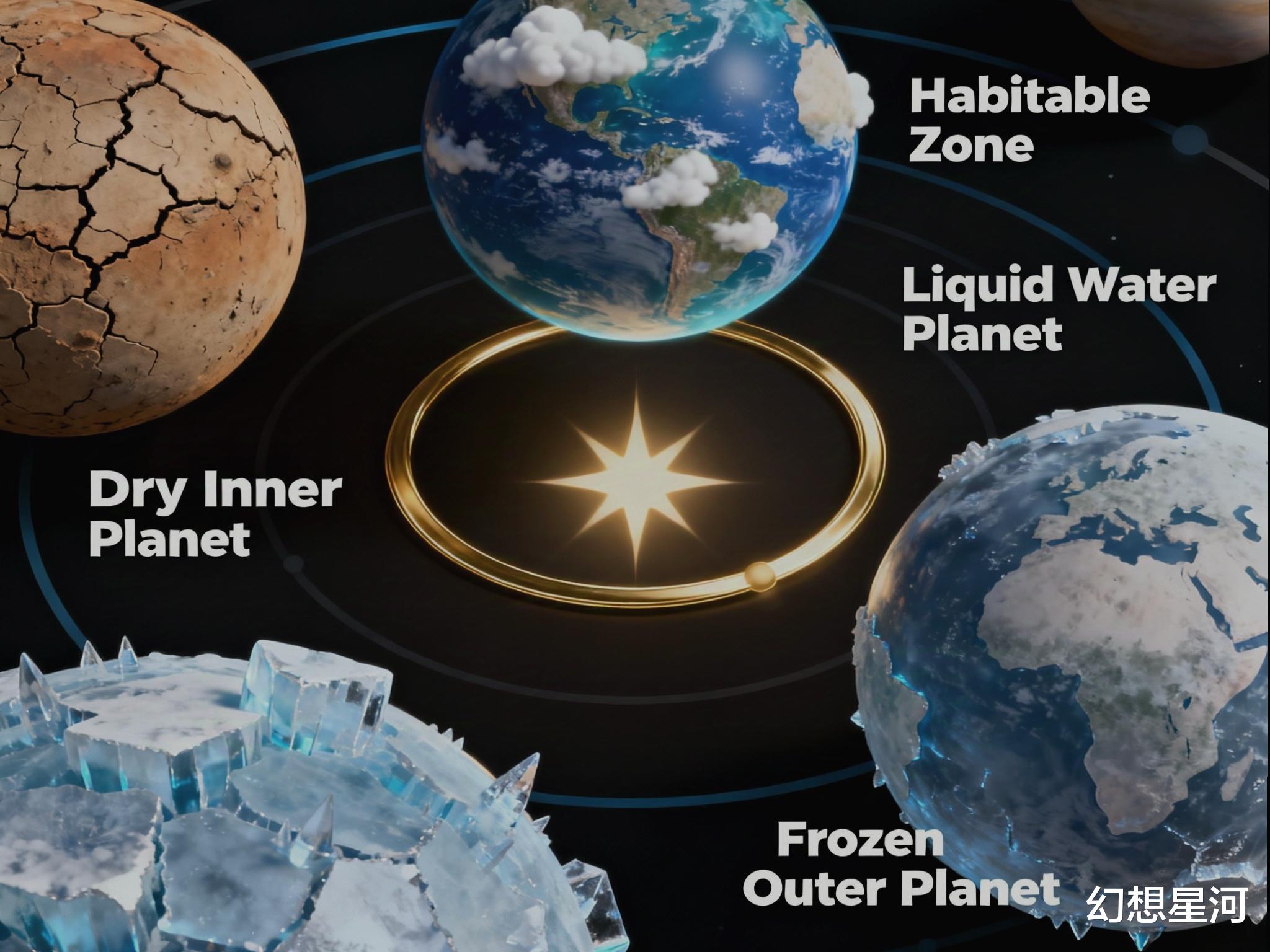

恒星周围的特定区域,被称为宜居带,这里的温度刚好能让行星表面存在液态水。生命存在的基础是液态水,因此位于宜居带内的行星,被认为有更大可能孕育生命。恒星的大小、温度和亮度,决定了宜居带的位置,比如太阳系的宜居带大致在0.95到1.37天文单位之间,内缘附近是金星,外缘靠近火星,地球刚好处于中间。

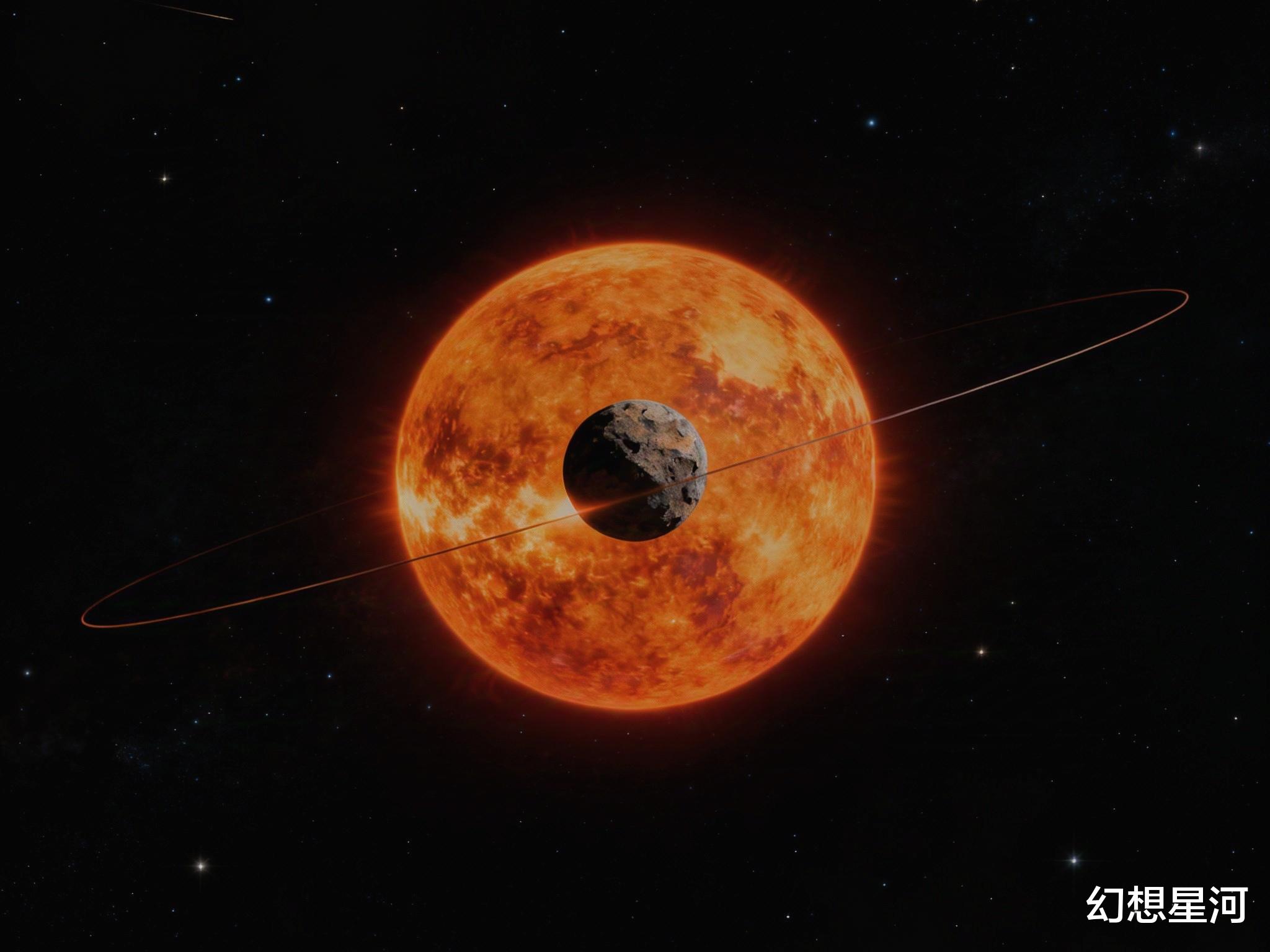

一颗位于宜居带内的类地行星,是开普勒1649c,它的直径是地球的1.06倍,公转周期仅19.5天,表面温度可能与地球相近。我想,宜居带的定义可以多一层考量,我们目前只以地球生命的需求为标准,或许宇宙中存在不需要液态水的生命形式,只是我们还没发现。

为什么始终找不到和地球一模一样的行星?首先是观测技术的限制。行星的基本性质,如今我们只能通过间接方法推测,比如大小、质量和轨道,想知道表面是否有山川海洋、大气成分如何,几乎不可能。磁场强度、板块运动这些维持行星稳定的关键因素,更是无法通过现有技术检测。换个角度看,就算真有和地球一模一样的行星,它的关键特征可能也会被我们现在的观测能力错过,就像隔着厚厚的雾看东西,只能看到大致轮廓,看不清细节。

生命必需条件的复杂性。多种条件的完美配合,才造就了地球生命的存在。适宜的温度、液态水、合适的大气成分、磁场的保护、稳定的恒星辐射,少了任何一个都不行。这些条件单独看或许不算罕见,但要全部集中在一颗行星上,还要维持几十亿年的稳定,概率实在太低。个人觉得,地球的独特性不仅在于条件的叠加,更在于这些条件在漫长时间里的稳定延续,45亿年来,地球经历过陨石撞击、火山爆发等无数灾难,却总能恢复平衡,这种自我调节能力可能是其他行星不具备的。

时间因素也不能忽视。45亿年,是地球已存在的时长,生命从单细胞演化到复杂生物,整整用了30多亿年。就算某颗行星现在具备与地球相似的条件,恒星演化或自身地质变化,也可能让它在过去或未来失去宜居性。而且我们观测到的行星,都是它们几十甚至几百光年外的过去,现在的状态可能已经发生了改变。

我们观测到的行星样本还太少。数千亿颗行星,可能存在于银河系中,目前发现的几千颗只是冰山一角。就像在大海里捞鱼,我们只在一小片海域撒了网,没找到目标鱼很正常。我始终认为,寻找类地行星的意义不在于找到另一颗地球,而在于理解生命存在的边界,知道地球在宇宙中究竟有多特殊,也能让我们更珍惜眼前这颗独一无二的蓝色星球。

未来,詹姆斯·韦布空间望远镜等新一代观测设备投入使用,我们将能更深入研究系外行星的大气成分和表面温度。更高的观测精度,这些设备已然具备,或许能帮我们发现更多关键信息,比如行星是否有氧气、甲烷等生命活动可能产生的气体。随着观测技术的进步,更多类地行星会被我们发现,对宇宙中的宜居条件,我们也会有更全面的认识。