“仰头望去,木塔如巨柱擎天,斗拱层叠如莲花绽放,风过处,檐角铜铃轻响,仿佛在诉说辽代工匠的智慧。”7月的清晨,记者站在应县佛宫寺释迦塔下,仰望着这座67.31米高的“中国木构第一塔”,阳光透过层层斗拱洒在青褐色的木柱上,连呼吸都变得轻缓——这是1000年前,辽代匠人留给今人的“立体建筑教科书”。

作为世界三大奇塔之一(与埃菲尔铁塔、比萨斜塔并列)、中国现存最古老最高大的纯木构塔式建筑,应县木塔(全称佛宫寺释迦塔)自辽清宁二年(1056年)落成以来,历经千年风雨、28次地震、无数次战火,至今仍以“无钉无铆、榫卯咬合”的姿态巍然挺立。2024年“文化和自然遗产日”期间,这里单日接待游客超1.2万人次,其中40%为北京、太原的“古建研学团”,30%为亲子家庭,更有日本、韩国的建筑学者专程来此“朝圣”。

木构奇迹:一座塔,半部中国古代建筑史应县木塔的“牛”,藏在每一处细节里。

它诞生于辽代佛教兴盛期,由皇家主持修建,耗时140余年完工。全塔无一颗铁钉,仅靠54种斗拱、2400余立方米红松木构件层层咬合,承托起67.31米的高度(相当于22层楼)。更惊人的是,它经历过多次大震:1056年建塔当年,应县发生6.5级地震;1926年军阀混战时遭炮击,塔身中弹200余发;2021年山西暴雨引发地表沉降……但它始终“歪而不倒”,被梁思成称为“中国建筑史的奇迹”。

最值得细品的,是木塔的三大“核心密码”:

斗拱博物馆:54种“中国结”的力学魔法:全塔使用54种、240组斗拱,小的如手掌,大的如桌面。讲解员小吴指着一层檐下的“双杪双下昂七铺作斗拱”解释:“这种斗拱像‘弹簧’,地震时能缓冲横向力,把能量分散到柱子和基础上。”游客用手轻推斗拱,会感受到木构件的弹性——这是古人用千年经验写就的“抗震指南”。

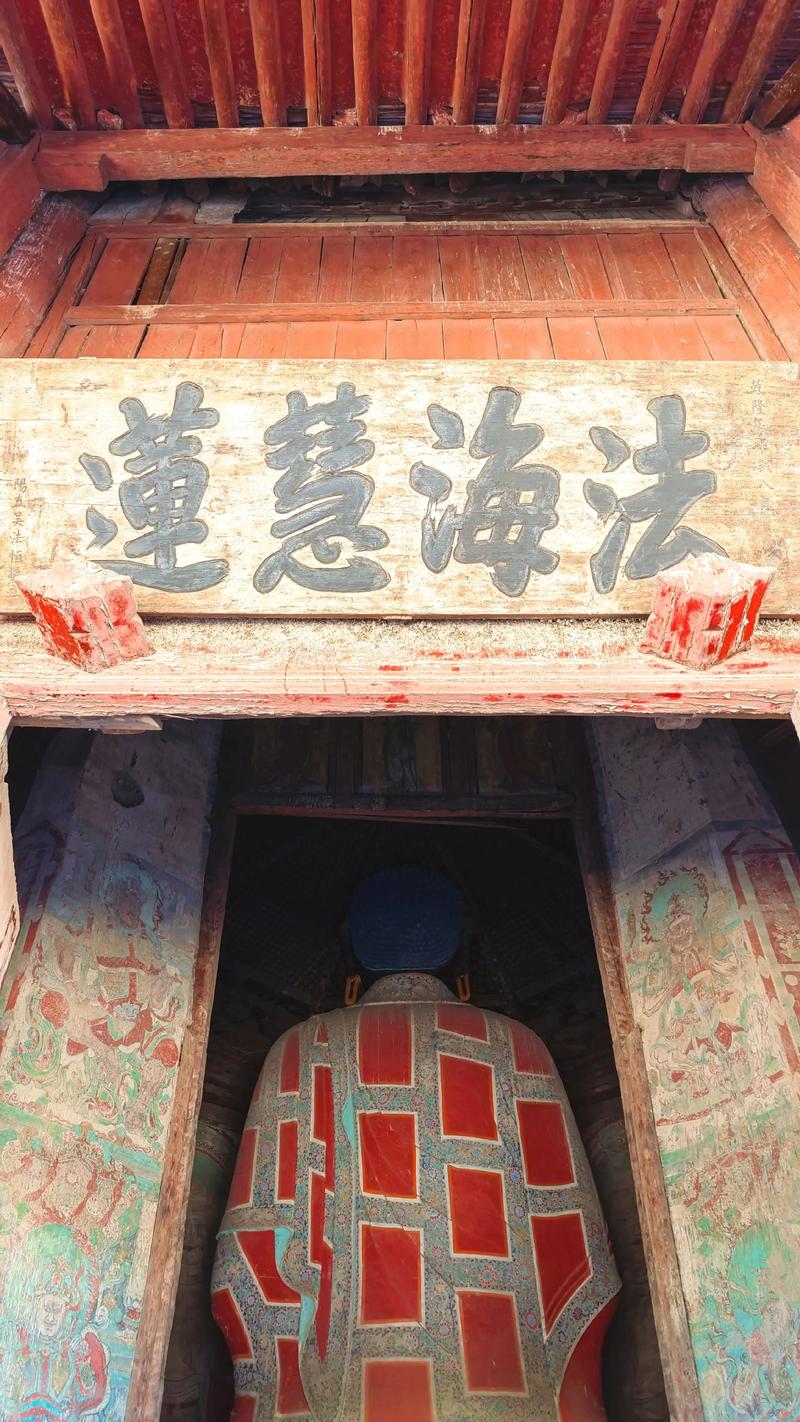

空间魔法:五层六檐的“立体佛国”:木塔外观五层,实为九层(含四层暗层)。一层供奉释迦牟尼佛,二层藻井嵌“天宫楼阁”木雕,三层坐佛目光穿透千年,五层穹顶绘“千手千眼观音”。最神秘的是暗层:四层暗层藏着辽代“建筑图纸”残片,五层暗层有木塔“镇塔之宝”——辽代《释迦牟尼说法图》壁画残块。“这些暗层既是结构加强层,也是‘藏经阁’,藏着辽代工匠的‘施工笔记’。”佛宫寺文保中心主任张宏说。

应县木塔位于朔州市应县县城西北佛宫寺内,建议与大同云冈石窟、浑源悬空寺组成“晋北古建线”,单日往返或安排1晚应县住宿(推荐古城内“木塔驿”民宿,步行5分钟到景区)。

交通与开放公共交通:

高铁:大同南站下车,乘K7807次列车至应县站(19分钟,票价8元);或乘高铁接驳车至应县汽车站(30分钟,票价15元),转乘1路公交至“佛宫寺”站(10分钟,票价2元);

自驾:导航“应县佛宫寺木塔”,太原出发约2.5小时,北京出发约4小时,景区前有免费停车场(旺季需8:30前到达);

旅游专线:大同古城游客中心每日9:00、14:00发车(往返40元/人,含景区讲解)。

门票与预约:

全价票50元/人(持山西文旅年卡免费;60岁以上老人、1.2米以下儿童免票;学生半价);

开放时间8:00-18:30(18:00停止入场,全年无休);

特殊提示:木塔一层、二层为开放区域,三层以上仅学术研究可进入;节假日需提前1天在“应县木塔”公众号预约。

服务与体验导览服务:

人工讲解:中文讲解30元/场(10人内),由“木塔文化志愿者”担任,可讲解斗拱原理、辽代佛教与木塔保护故事;

电子导览:租赁语音导览器20元/台(含“建筑细节+历史故事”);

数字导览:微信小程序“木塔解码”(免费,扫码看“3D斗拱拆解动画”“辽代工匠日记复原”)。

特色体验:

“小木匠课堂”:佛宫寺设木构体验区,孩子用迷你斗拱模型拼搭“微型木塔”(50元/次,作品可带走);

“古建摄影工作坊”:每周六10:00,邀请古建筑摄影师指导“如何拍斗拱细节”“晨雾中的木塔光影”;

路线:佛宫寺山门(看“天宫楼阁”影壁)→ 木塔一层(拜释迦牟尼佛,观察柱础“覆盆式”雕刻)→ 二层(仰望“天宫楼阁”藻井,数斗拱种类)→ 四层暗层(听“镇塔之宝”壁画故事)→ 文物陈列馆(看辽代建筑构件、修复工具)。

亮点:

“斗拱拆解实验”:一层设互动装置,游客可动手拆卸/组装迷你斗拱,理解“榫卯如何承重”;

“木塔倾斜观测”:四层暗层有监测屏,实时显示木塔倾斜数据,直观感受“动态稳定”的奇迹。

2. 亲子启蒙线:木塔里的“传统文化课”(推荐时长:2-3小时)路线:景区广场(喂“木塔守护鸽”)→ 木塔一层(玩“找斗拱”游戏,识别5种基础斗拱)→ 非遗工坊(跟师傅学扎“木塔纸模”)→ 文物陈列馆(看“辽代儿童玩具”复制品,如木陀螺、陶哨)。

亮点:

“小小建筑师”任务卡:发放任务手册,孩子通过“数斗拱层数”“测量柱础尺寸”“画斗拱简笔画”完成任务,兑换“木塔小工匠”证书;

“木塔故事会”:每天11:00,讲解员用皮影戏演绎“鲁班造木塔”传说,孩子可上台扮演“小工匠”。

3. 摄影创作线:捕捉“木塔的光影诗”(推荐时长:半天)最佳机位:

晨雾中的木塔:6:30-7:30,薄雾绕着塔身,拍“塔尖刺破晨雾”的剪影(用广角镜头,低角度仰拍);

黄昏的斗拱:17:30-18:30,夕阳斜照,斗拱投下菱形阴影,拍“光影中的建筑密码”(侧逆光,突出木材质感);

夜灯下的木塔:夏季19:30-20:30,塔身亮起暖黄灯光,拍“千年木塔的温柔一面”(长曝光,保留灯光轨迹)。

文化传承:为什么说它是“中国人的建筑基因库”?“木塔的意义,不止于‘保存’,更在于‘传承’。”中国文化遗产研究院研究员黄克忠说,木塔的保护带动了“古建修复技艺”的复兴——当地工匠传承了辽代“大木作”手艺,修复用的“地仗油”“桐油灰”配方仍是千年前的老法子。

最佳游览时间:春秋季(4-5月梨花开遍塔周,9-10月秋阳暖木柱);夏季避开正午(木塔无遮阴,备遮阳帽);冬季需穿防滑鞋(青砖地面遇雪易滑)。

参观礼仪:木塔内禁止触摸构件(斗拱、柱础已脆弱);拍照禁用三脚架(避免碰撞);与研学团队错峰(上午10点前/下午3点后人少)。

延伸体验:游览后可前往“净土寺”看金代藻井(仅存的两座辽金藻井之一),或到“应县博物馆”看“辽代陶瓷特展”,感受“木塔+古寺+文物”的立体文化链。

游客说:“我终于看懂了古人的浪漫”

“带孩子来之前,他觉得‘古建筑就是老房子’。在二层看‘天宫楼阁’藻井,他盯着那些小木块问‘这些是玩具吗?’讲解员说‘这是古人用木头搭的“天堂”’。后来他自己拼了木塔模型,举着说‘妈妈,我想当木匠,建不会倒的房子!’”太原爸爸王先生说,“木塔教会他的,不只是建筑,是‘用心做事’的力量。”

结语

应县木塔不高,从地面到塔刹不过67米;应县木塔又很高,高到装得下辽代的晨钟暮鼓、千年的风雨雷电,装得下斗拱的精巧、榫卯的智慧,装得下一座建筑对“永恒”的诠释。

当你仰头数斗拱的层数,当你触摸木柱上的包浆,当你听见檐角铜铃的轻响——你会懂得,所谓“奇迹”,从不是天上掉的馅饼,是古人用一凿一斧、一榫一卯,把对信仰的虔诚、对技艺的执着,刻进了每一寸木头里。

下一次来山西,别只看云冈的佛像、悬空寺的险峻。来应县吧,站在木塔下,数一遍54种斗拱,听一段辽代的故事,你会看见,中国人的建筑智慧,原来可以这么“朴素”又“震撼”。

(注:三层以上仅限学术研究进入;节假日人流较大,建议错峰参观。)