又是一年中秋至。当那轮圆月悄然爬上枝头,洒下清辉万里,你可曾想过——千百年来,这同一轮明月,曾照亮过多少人的思念?

如今的我们,或许会拍张月亮的照片发个朋友圈,或许会发条微信祝福远方的亲人。但古人没有这些便捷的通讯方式,他们将对亲人的牵挂、对故乡的眷恋、对人生的感慨,都寄托在了诗词之中。这些穿越时空的文字,就像一把把钥匙,为我们打开了通往古人情感世界的大门。

今天,就让我们循着中秋的月光,一起走进那些脍炙人口的中秋诗词,探寻其中蕴含的千年情思。你会发现,尽管时代变迁,但那份对团圆的渴望、对美好的向往,始终如一。

大唐的月光:盛世豪情与月下独白

公元8世纪的一个中秋夜,长安城灯火通明。李白微醺地走在街巷间,抬头望见那轮圆满的明月,不禁诗兴大发。这位被后世尊为"诗仙"的浪漫主义诗人,与中秋明月有着不解之缘。

"举杯邀明月,对影成三人。"这流传千古的诗句,写尽了文人雅士在中秋夜的潇洒与寂寞。在李白的笔下,月亮不再只是天上的星体,而是可以共饮的知己。这种天马行空的想象,正是盛唐文人特有的豪迈与豁达。

但若细细品味,我们不难发现,在这份豪迈之下,隐藏着诗人内心深处的孤寂。毕竟,明月虽好,终究不能真正替代人间的温情。李白一生漫游,很少与家人团聚,中秋之夜更是常常独酌。于是,他将这份孤独化作了诗意的陪伴,让明月成为他最好的倾听者。

与李白的浪漫洒脱不同,杜甫的中秋诗词则更多了一份沉郁的家国情怀。安史之乱后,杜甫流落他乡,中秋之夜写下了"露从今夜白,月是故乡明"的千古绝唱。战乱中的中秋,没有了盛世的繁华,只剩下对故土的深深眷恋。

杜甫的诗让我们看到,中秋在唐人心中,已经不仅仅是一个赏月的节日,更是寄托乡愁的重要载体。这种对故乡的眷恋,穿越千年时空,依然能够触动我们内心最柔软的地方。

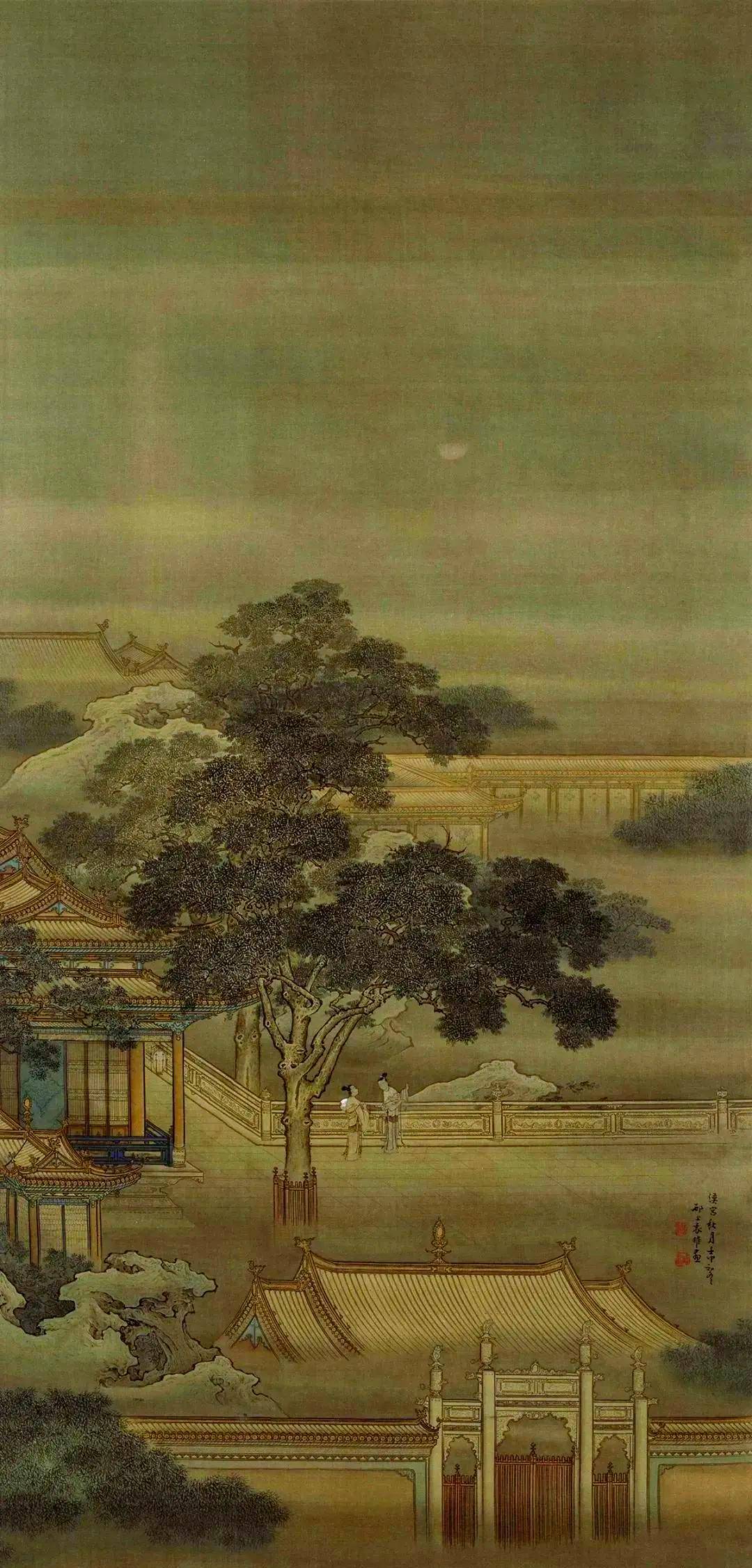

值得一提的是,唐代的中秋节已经形成了赏月、饮酒、赋诗等习俗。在《开元天宝遗事》中就有记载:"中秋夕,上与贵妃临太液池望月。"说明当时宫廷中已有中秋赏月的活动。而文人墨客们更是将这个节日当作抒发情感的绝佳时机。

王建的那句"今夜月明人尽望,不知秋思落谁家",更是道出了中秋之夜的普遍情感。无论贫富贵贱,在这月圆之夜,每个人心中都装着一份属于自己的思念。

宋月清辉:文人雅趣与人生哲思

如果说唐代的中秋诗词还带着几分盛世的豪迈,那么到了宋代,中秋诗词则更显精致与深沉。其中,苏轼的《水调歌头·明月几时有》堪称中秋诗词的巅峰之作。

1076年中秋,苏轼在密州任上,面对一轮明月,思念七年未见的弟弟苏辙,写下了这首流传千古的名篇。"明月几时有?把酒问青天"的开篇,就以问月的形式,将读者带入一个哲思的世界。

但最打动人的,还是词中那份对亲人的深深牵挂。"不应有恨,何事长向别时圆"一句,看似在埋怨月亮偏偏在人们分离时圆满,实则表达了词人内心无法排遣的思念之情。

然而苏轼的伟大之处在于,他总能将个人的情感升华为普世的哲理。"人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全",既是对人生无常的感慨,也是一种豁达的释然。而结尾的"但愿人长久,千里共婵娟",更是将个人的思念化作对天下人的美好祝愿。

这首词之所以能够流传千年,正是因为它触动了每个人心中共同的情感。无论时代如何变迁,人们对亲人的思念、对团圆的渴望,始终如一。

宋代另一位大词人辛弃疾,在中秋词中展现了不同的风格。他在《太常引·建康中秋夜为吕叔潜赋》中写道:"一轮秋影转金波,飞镜又重磨。"将月亮比作新磨的铜镜,意象新颖独特。而"乘风好去,长空万里,直下看山河"的豪情,又将个人情感与家国天下完美融合。

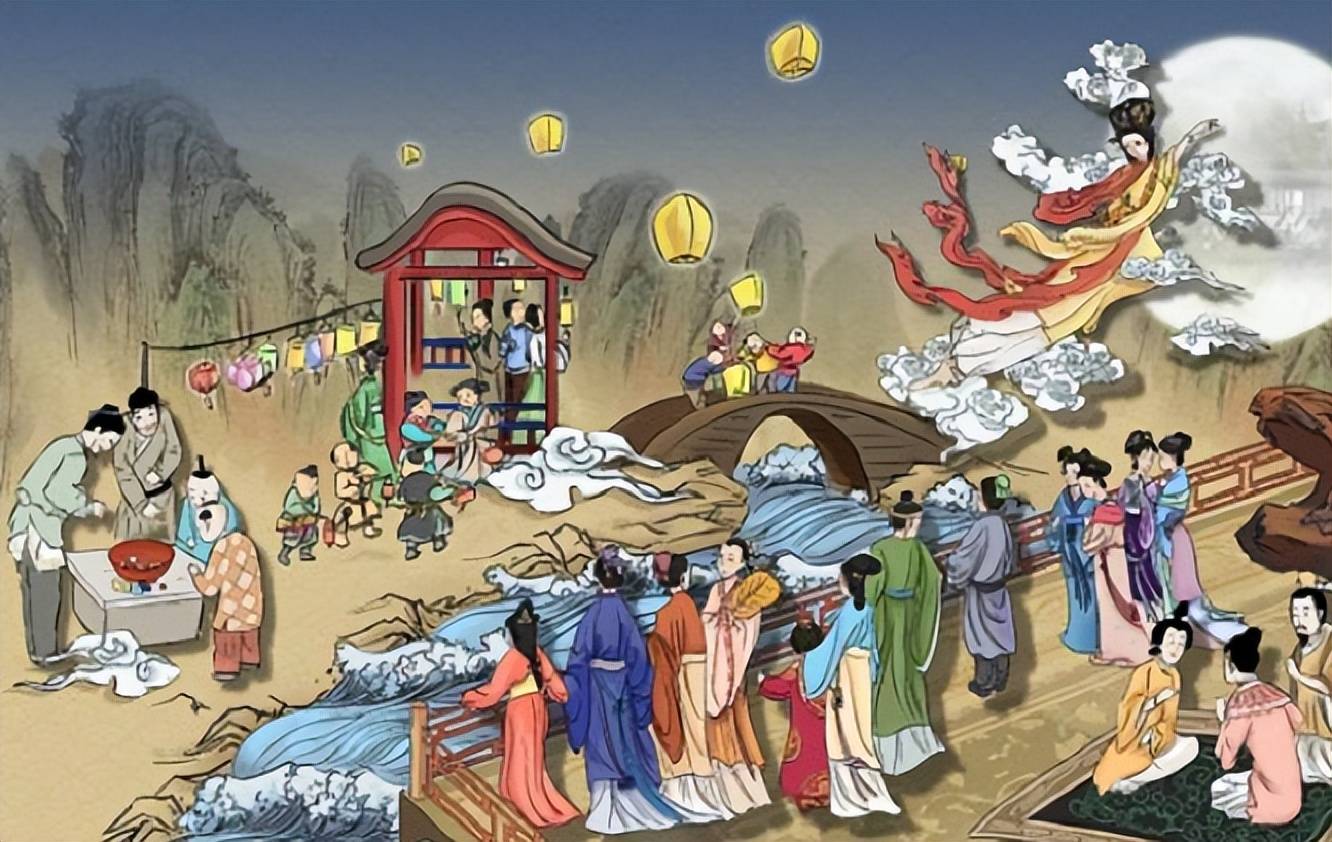

值得注意的是,宋代的中秋节已经发展得相当成熟。孟元老在《东京梦华录》中详细记载了北宋都城开封的中秋盛况:"中秋夜,贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月。"可见当时无论贵族还是平民,都有赏月的习俗。

这种社会氛围也影响了中秋诗词的创作。与唐代相比,宋代的中秋诗词更加注重意境的营造和哲理的思考。文人們不仅是在抒发个人情感,更是在通过月亮这个意象,探讨人生、宇宙的奥秘。

元明清风韵:多元情感与世俗情怀

元代的中秋诗词,带着明显的时代特色。在这个由少数民族建立的王朝里,汉族文人的中秋诗词往往寄托着复杂的民族情感。

元好问的《中秋雨夕》中写道:"莫嫌中秋月未圆,明年明月又当前。"表面上是劝人不要因中秋无月而遗憾,实则暗含对时局的无奈与对未来的期待。这种含蓄的表达方式,正是元代文人在特殊政治环境下的智慧选择。

元代散曲家张养浩的《折桂令·中秋》,则以更加通俗直白的语言表达了中秋之情:"一轮飞镜谁磨?照彻乾坤,印透山河。"这种质朴中见真情的表达,展现了元代文学特有的风貌。

到了明代,中秋诗词开始更多地关注普通人的日常生活。文徵明的《念奴娇·中秋对月》中,"桂花浮玉,正月满天街,夜凉如洗"的描写,展现了一幅生动的市井中秋画卷。

特别值得注意的是,明代中秋诗词中开始大量出现对家庭团圆的描写。这与社会经济的发展、市民阶层的壮大密切相关。中秋不再只是文人雅士吟风弄月的题材,更是普通百姓期盼团聚的情感载体。

明末清初的文学家张岱在《陶庵梦忆》中记载了明代江南地区过中秋的盛况:"至夕,人家各有宴会,团圆子女。"这种注重家庭团聚的风俗,在当时的诗词中得到了充分体现。

清代的中秋诗词,既有对前代的继承,也有时代的创新。纳兰性德的《琵琶仙·中秋》,以"碧海年年,试问取、冰轮为谁圆缺"开篇,将个人的离愁别绪与中秋圆月巧妙结合,感人至深。

而曹雪芹在《红楼梦》中借人物之口写下的中秋诗词,更是将小说人物的命运与中秋意象紧密相连,展现出极高的艺术成就。第一回中贾雨村的中秋诗"时逢三五便团圆,满把晴光护玉栏",暗示了人物命运的转折,可见作者匠心独运。

月下人间:中秋诗词中的众生百态

当我们细细品读这些中秋诗词时,会发现一个有趣的现象:不同身份的人,在中秋之夜有着截然不同的情感体验。

对于游子而言,中秋是思乡的时节。白居易的"西北望乡何处是,东南见月几回圆",道出了宦游之人对故乡的眷恋;王建的"中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家",更是将这种乡愁推向了极致。

对于仕途失意的文人,中秋月夜往往引发他们对人生的思考。苏轼的"此生此夜不长好,明月明年何处看",既有对人生无常的感慨,也暗含对仕途坎坷的无奈。

而对于相爱却分离的恋人,中秋明月则成了相思的见证。李商隐的"青女素娥俱耐冷,月中霜里斗婵娟",借月宫仙子喻人,表达了对心上人的思念。

就连戍边的将士,也有他们独特的中秋情怀。李益的"回乐峰前沙似雪,受降城外月如霜。不知何处吹芦管,一夜征人尽望乡",描绘了边关将士在中秋月下的思乡之情,读来令人动容。

这些不同的情感体验,共同构成了中秋诗词丰富多彩的情感世界。也正是这种多样性,使得中秋诗词能够跨越时空,与不同时代的读者产生共鸣。

中秋诗词之所以能够流传千年,不仅因为其艺术价值,更因为其中蕴含着深厚的文化密码。

圆月象征团圆,这是中秋最核心的文化意象。古人观察到月亮的圆缺变化,将其与人生的离合悲欢相联系,形成了"月圆人团圆"的美好寓意。这种象征意义,在各种中秋诗词中得到了充分体现。

桂花、月饼、兔子等元素,也都在中秋诗词中反复出现,成为特定的文化符号。比如白居易的"山寺月中寻桂子",就将赏桂与赏月结合;而"小饼如嚼月,中有酥与饴"则是最早关于月饼的记载之一。

这些文化符号的共同作用,使得中秋诗词成为传承中秋文化的重要载体。通过诗词,一代又一代的中国人不仅学会了如何过中秋,更理解了中秋背后的文化内涵。

特别值得一提的是,中秋诗词中蕴含的"和合"思想,与中华文化中重视家庭、强调和谐的价值观念一脉相承。这种文化基因,使得中秋诗词具有超越时代的生命力。

今月曾经照古人:中秋诗词的永恒魅力

站在今天的角度回望这些中秋诗词,我们不禁要问:为什么这些古老的文字,依然能够打动我们?

或许是因为,无论时代如何变迁,月亮还是那个月亮,人情还是那些人情。李白举杯邀月时的那份孤寂,苏轼把酒问天时的那份哲思,与我们今天在中秋月下的感受,本质上并无二致。

中秋诗词的魅力,就在于它们捕捉到了人类永恒的情感。团圆与离别,欢乐与忧伤,希望与遗憾......这些对立的情感,在中秋月下交织成一幅幅动人的情感画卷。

更重要的是,这些诗词为我们提供了一种情感的联结。当我们吟诵"海上生明月,天涯共此时"时,我们不仅是在读诗,更是在与千年前的诗人共享同一片月光,感受同一种情怀。这种穿越时空的情感共鸣,正是中秋诗词最动人之处。

从李白到苏轼,从唐诗到宋词,中秋诗词就像一条情感的河流,流淌千年而不息。每一首诗词,都是古人在中秋月下的真情告白;每一个字句,都承载着他们对团圆的美好向往。

今夜,当我们仰望那轮明月时,或许可以试着用古人的眼光,重新审视这个熟悉的世界。你会发现,尽管时光流转,但月光依旧,人情依旧。千年前的思念,依然在今天延续;古人的情怀,依然在我们心中共鸣。

这或许就是中秋诗词留给我们的最宝贵礼物:它让我们明白,无论科技如何发达,时代如何变迁,有些东西是永远不会改变的——比如对亲人的牵挂,对团圆的渴望,对美好的追求。

"月是故乡明"。这句诗之所以能够打动无数人,正是因为它道出了一个永恒的真理:最美的月光,永远照耀在回家的路上。但愿每一个中秋,都有人与你共赏这轮明月;但愿每一份思念,都能找到它的归宿。