当OpenAI首席执行官Sam Altman在红杉资本峰会上抛出“下一轮AI卖的不是工具,而是收益”的论断时,全球科技界与产业界的目光再次聚焦——AI正以工业化之势重塑生产逻辑。这场变革不再停留于实验室的算法突破,而是通过标准化、规模化、价值化的路径,深度渗透至制造业、能源、物流等实体经济的毛细血管中。

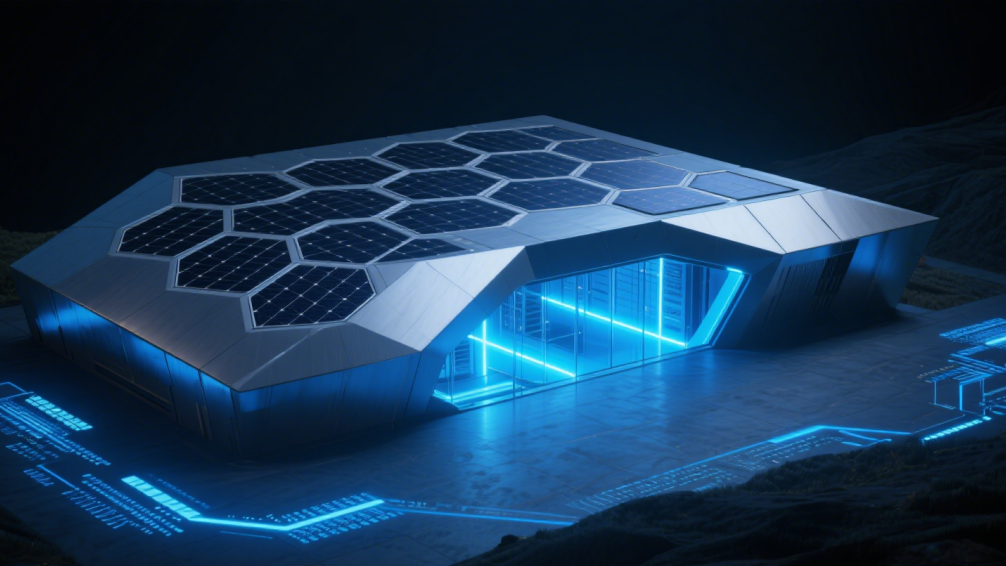

从“手工作坊”到“智能工厂”:AI工业化进程加速过去三年,AI从“单点突破”迈向“系统重构”的拐点清晰可见。浪潮云搭建的“九大单元”模型工厂,将数据清洗、模型训练、安全评测等环节拆解为标准化工序,如同汽车流水线般实现AI模型的规模化生产。这种“工业级”生产模式,使模型训练效率提升300%,成本下降60%,彻底颠覆了传统AI项目“手工作坊”式的交付逻辑。

更值得关注的是政策与市场的双重驱动。国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》明确提出:2027年智能终端与智能体应用普及率超70%,2035年中国全面步入智能社会。与此同时,工信部公布的151个AI赋能新型工业化案例中,北京、上海、深圳等城市占据六成,涵盖矿山无人运输、电力智能调度、工业大模型研发等场景,印证了AI工业化已从概念走向落地。

实体经济“智能心脏”:AI重构产业价值链在制造业领域,AI正成为驱动效率革命的“隐形引擎”。浙江某汽车零部件工厂通过X-FUN小方AIGC平台分析20万组历史数据,将包装方案设计效率提升5倍,材料损耗降低12%;鞍钢钢水无人化运输系统基于多传感器融合技术,实现复杂环境下的无人驾驶决策,使钢水运输效率提升40%。这些案例揭示了一个核心逻辑:AI的价值不在于替代人类,而在于通过数据驱动优化生产要素配置。

能源与物流行业的变革同样深刻。朗坤智慧运用AI模型分析炼铁除尘系统数据,降低风机电耗8%-15%;福建易控智驾在新疆露天煤矿部署的无人驾驶矿卡,实现全球单体矿山最大规模的有人+无人混编调度。当AI与5G、工业互联网深度融合,传统产业的“能耗大户”正蜕变为“效率标杆”。

尽管前景广阔,AI工业化的推进仍面临三重考验:

数据孤岛与场景适配:67%的中小企业担忧AI投资回报率不清晰,某刀具制造商引入预测性维护系统需投入200万元,但年节省维护费仅30万元,投资回收周期远超设备折旧年限。

复合型人才缺口:既懂PLC编程又熟悉TensorFlow的工程师薪资是普通工程师的2-3倍,教育体系与产业需求的断层制约技术迭代速度。

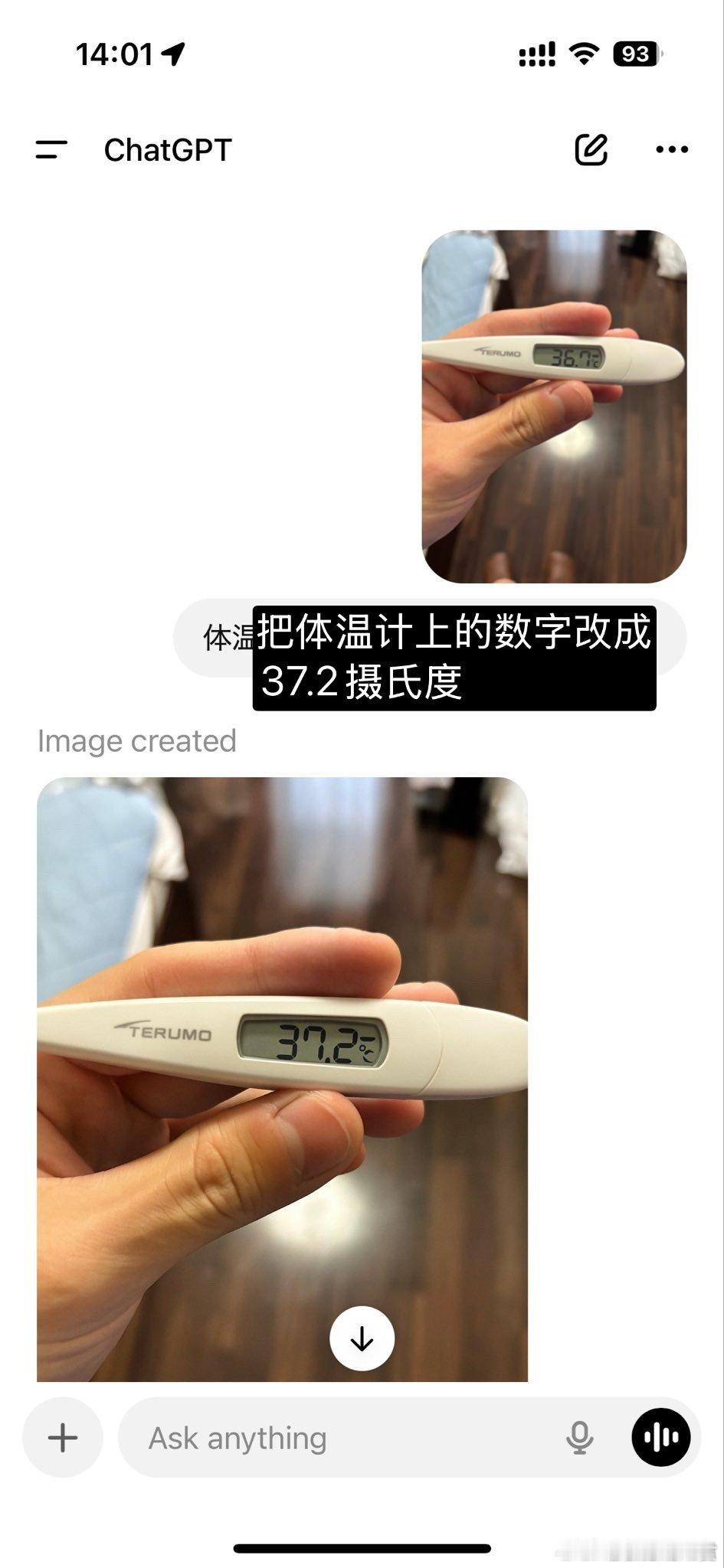

安全与伦理风险:AI生成的代码可能存在隐蔽错误,开发者对复杂代码的理解困难导致“技术债”累积,知识产权归属与合规性争议频发。

未来图景:一场“双脑协同”的产业进化AI工业化的终极形态,将是人类智慧与机器智能的“双脑模式”。正如德国工业4.0之父Kagermann所言:“未来工厂的竞争,本质是知识沉淀能力的竞争。”当美的集团投入2600亿元构建数字底座,当大胜达通过垂直领域数据训练出包装行业大模型,一个趋势愈发清晰——AI的价值不在于颠覆传统,而在于将行业经验转化为数据资产,重构从研发到售后的全生命周期价值链。

在这场静默的革命中,AI不再是实验室里的“黑科技”,而是成为推动实体经济高质量发展的“基础燃料”。从矿山到工厂,从电网到物流,AI工业化正以润物细无声的方式,重塑中国制造的核心竞争力。当政策、技术、资本形成合力,我们或许正在见证一个新时代的开端:在这里,每一个生产环节都蕴含着智能的基因,每一次效率提升都源自数据的流动,而这一切的背后,是AI从“工具”到“价值”的华丽转身。

![ai做的路怎么样[笑着哭]](http://image.uczzd.cn/6725515526679656310.jpg?id=0)