聊到宋代书法,你脑子里是不是立马跳出苏黄米蔡?今天咱不说他们,聊聊一位低调但功夫极深的狠角色——端彦,还有他笔下那件让人过目不忘的草书尺牍。

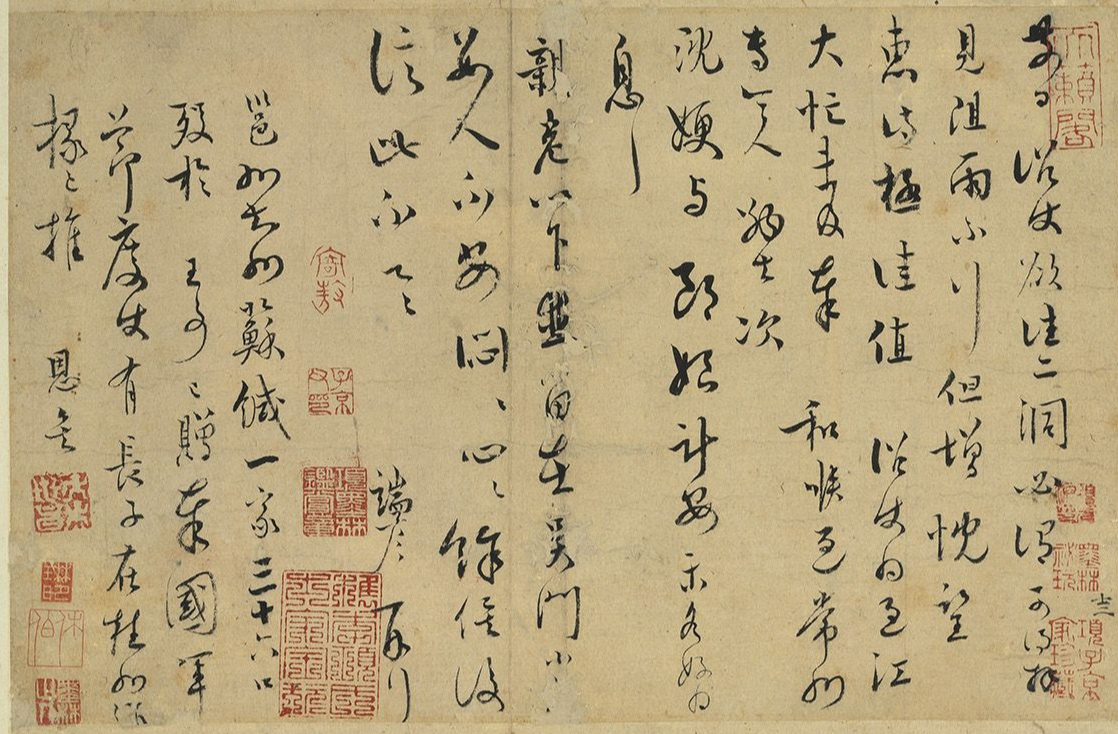

这件尺牍啊,乍一看可能不像怀素、张旭那样狂放,但你要是静下心来细品,会发现里头的门道深了去了。它不像有些人写草书,光顾着快、顾着炫技,结果笔划浮在纸上,轻飘飘的没分量。端彦这个,每一笔下去,都像是用刀刻进纸里的,力透纸背,这叫“入纸”。你隔着屏幕都能感觉到他那股子 controlled power(受控的力量),笔锋在纸上是有弹性的,按下去了,还能弹起来,笔尖的力道始终含着、收着,不是一滑而过。这就是我们常说的“笔力”,是手上真功夫,做不得假。

他这草书,属于小草或者说是章草的范畴,字和字之间大多独立,但气息是连贯的。这比那种笔画完全纠缠在一起的狂草,其实更难写。为啥?因为每个字都得是独立的“节目”,又要融入整篇的“晚会”,每个字的表情、姿态都得经营好。你看他尺牍里的字,没有一个是在敷衍了事的,结构奇崛,险中求稳。比如某个字,可能左边写得特别疏朗,右边突然紧凑,或者某个主笔特别伸长,但总能在最后一下把这个“险情”给拉回来,达到平衡。这种对结构的驾驭能力,没经过长期严格的训练,根本玩不转。

光说笔力雄厚、结构奇崛,可能你还是觉得有点抽象。咱们再往里深挖一层,看看他的“笔路”,也就是用笔的轨迹和节奏感。

玩草书最怕什么?一怕“乱”,线条像乱麻团,理不清头绪;二怕“滑”,笔划过去了,留不下什么回味。端彦这件尺牍,完美地避开了这两个坑。他的每一个点画,起笔、行笔、收笔,动作都交代得特别清晰。你顺着他的笔尖走,能清晰地感觉到他何时按下,何时提起,何时调锋转向。这种清晰的“笔路”,让整篇作品充满了节奏感,像一首好听的曲子,有快有慢,有强有弱,而不是一个调子到底的噪音。

他特别擅长运用“提拔”和“使转”。提拔好理解,就是笔锋的按下与提起,按下线条就粗重,提起就纤细,这一重一轻之间,节奏就出来了。那“使转”呢?说白了就是笔锋的旋转、绞动。你看他那些圆转的笔画,不是拿笔在纸上平平地抹个圈,而是通过手腕的控制,让笔锋的核心(笔尖)始终在点画的中线行进,这就是书法国度里至高无上的“中锋行笔”。所以他的圆转线条,是饱满的、有弹性的,像拉开的弓弦,充满了力量感,而不是扁平的、虚浮的。

知道了他的笔法和结构特点,那我们该怎么看,怎么学呢?这就涉及到临摹和欣赏的方法论了。

很多人一上来就追求“像”,拼命描摹外形。但对于端彦这种级别的作品,光描外形是远远不够的,你得学会“读帖”,读懂他线条背后的运动逻辑。我建议你啊,别急着动笔,先把图片放大,盯着一个字看半天。你看他这个笔画是从哪个方向切入纸的?是藏锋还是露锋?行笔过程中,力道是均匀的,还是先轻后重,或者先重后轻?收笔是戛然而止,还是缓缓送出?这个过程,就是在破解他的“笔法密码”。

等你心里大概有数了,再动手。一开始可以写得慢,甚至比写楷书还慢,不是为了写出漂亮的形状,而是为了重复、体会他那个用笔的动作。这个过程可能会很挫败,因为你会发现自己的手根本不听使唤。这太正常了!这就好比你看一个武林高手打拳,觉得动作潇洒,自己一模仿,哪儿哪儿都不对劲。功夫都在日积月累的练习里。你可以尝试“意临”,就是抓住他字里行间的主要特征和精神气质,不必苛求百分百还原。关键是找到那种“笔力”感和“结构”的险绝感。

说了这么多笔法和结构,最后还得提一提这件尺牍里容易被忽略,但极其高级的东西——墨法和章法。

这可是在尺牍上写字,不是在大幅宣纸上挥洒。空间有限,就更考验布局的智慧。端彦的章法,是“自然天成”一路的。字的大小、疏密、敧正,都随着书写的情绪自然流淌,但整体看又无比和谐。它不是精心计算好的美术字,而是一篇有生命、有呼吸的手稿。这种“无意于佳乃佳”的境界,是最难达到的。

还有墨法。这是墨迹,我们能清楚地看到墨色的变化。虽然不像后世王铎那样涨墨淋漓,但浓淡干湿的变化非常自然。从哪里蘸墨,写到什么时候墨变枯,出现“飞白”,都清晰可见。这些飞白不仅没有削弱笔力,反而增加了线条的质感和节奏的跳跃感,让人感觉到书写时的速度与激情。所以,欣赏这件作品,千万别只看黑色的笔画,也要留意那些“白”处,以及灰色(枯笔)的部分,它们共同构成了一个丰富的黑白灰视觉交响。