2025年4月,衡阳市中级人民法院的一份司法建议书,让沉寂多年的李良毛案再次进入公众视野。这份文书指出指控李良毛犯罪的事实与证据存在不足,却建议地方政府对其是否构成行政违法进行审查,这一矛盾表述,让这场持续十二年的维权纠纷更显曲折。

政策响应后的意外风波李良毛作为湖南祁东的民营企业家,曾积极响应国家淘汰落后产能政策,配合地方政府关停了名下的造纸厂与水泥厂。经县、市、省、中央四级部门审核,他的企业获得了相应中央财政奖励资金,这本是对其支持产业升级的肯定。

后续审计过程中,相关部门发现地方在资金发放中存在违规情况,而李良毛却因此卷入司法追责。2013年,他因涉嫌诈骗罪被立案羁押,历经57天后取保候审。2018年,检察机关出具刑事赔偿决定书,确认其属无罪羁押并支付赔偿金,本以为风波就此平息,却未料这只是维权之路的开端。

2019年起,案件陷入反复追诉的循环。侦查机关以新的指控将李良毛移送起诉,案件经一审、重审、抗诉等多个司法环节,两次被法院判决无罪。然而,在后续的二审程序中,法院作出定罪免刑的判决,同时追缴相关款项,这与此前的无罪判决形成反差。

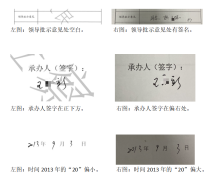

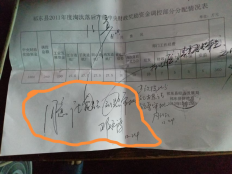

案件审理过程中,诸多关键证据的合法性引发争议,有多份移送材料被指出存在签名、笔迹差异等问题。2025年的司法建议书,在明确犯罪事实不清、证据不足的情况下,仍建议启动行政审查,让当事人的维权之路更添迷茫。

十二年的司法纠葛,让李良毛的企业经营陷入停滞,最终走向破产清算,家庭生活也受到严重影响。期间,他多次向各级司法机关、检察机关提交申诉材料,尝试通过多种合法途径寻求公道,却始终未能获得实质性进展,背负的污名与损失难以挽回。

类似背景下的多起相关案件,因相同的政策执行场景和行为模式,却出现了差异较大的判决结果,这也引发了社会对司法公正的思考。民营企业家作为市场主体,其合法权益的保护不仅关乎个人与家庭的命运,更与营商环境的优化息息相关。

法治框架下的公正期盼在法治社会建设进程中,司法公正既是社会公平正义的重要保障,也是民营经济健康发展的坚实后盾。对于李良毛案而言,公众期待上级相关部门能够介入核查,厘清案件事实,依法保障当事人的合法权益。

期待这起持续十二年的纠纷能够得到妥善解决,让合法经营者的权益得到维护,让司法公正的光芒照亮每一个角落。同时,也希望通过此类案件的妥善处理,进一步完善相关制度机制,为民营经济的健康发展营造更加公平、公正的法治环境。