引言

清朝作为中国历史上最后一个封建王朝,其独特的政治制度和民族政策一直是学术界关注的焦点。在这些制度中,满城的设置尤为引人注目。满城,即清代八旗兵的驻防城,是清朝统治者为巩固政权而在全国重要城市设立的特殊军事据点。关于满城设置的目的,长期以来存在着 "防备汉人" 的单一化认知,但这种理解显然过于狭隘。

据史料记载,清朝在全国设置的满城数量存在不同统计口径。根据《八旗通志》的记载,清代满城共 11 座,这些满城是清前期在内地军事重地设置的永久性驻防城。而据史料考证,可确定的满城有24 座。另有统计显示,畿辅地区有满城 24 处,直省地区有满城 21 座。这一数字的差异反映了对满城定义和范围认定的不同标准,但无论采用哪种统计,满城的设置都绝非简单的军事防御工程,而是承载着政治、军事、民族、文化等多重功能的复杂制度安排。

本文旨在通过对清朝满城制度的深入研究,揭示其设置的多重目的和深层考量。研究将从满城的地理分布逻辑、军事控制功能、民族隔离政策、文化控制机制、经济社会功能以及历史演变等多个维度展开,力图构建一个立体、全面、客观的认知体系,为理解清朝的统治策略和民族政策提供新的视角。

清朝满城

一、满城的地理分布与战略布局

1.1 满城的空间分布特征

清朝满城的地理分布呈现出明显的战略导向性。从整体布局来看,满城主要分布在以下几个区域:

畿辅地区的满城数量最多,达到 24 处,包括热河、密云、昌平、固安、采育里、张家口、喜峰口、独石口、古北口、沧州、保定、顺义、三河、东安、良乡、冷口、罗文峪、霸州、玉田、宝坻、雄县、山海关、永平、千家店。这一区域的满城直接拱卫京师,形成了严密的军事防御网络。

直省地区共有满城 21 座,包括西安、潼关、宁夏、凉州、庄浪、太原、右玉、绥远、归化、开封、青州、德州、荆州、广州、福州、福州水师、江宁、京口、杭州、乍浦、成都。这些满城分布在全国各战略要地,控制着主要的政治、经济、军事中心。

东北地区作为清朝的 "龙兴之地",设有瑷珲、齐齐哈尔、宁古塔、伯都纳、乌拉、三姓、阿勒楚喀、盛京、辽阳、东京、牛庄、盖州、海城、凤城、岫岩、开原、义州、锦州、金州、熊岳、复州、兴京等多座满城。

新疆地区的满城主要集中在北疆,包括惠远、惠宁、会宁、巩宁、孚远、广安等,这些满城是清朝统一新疆后为巩固西北边防而设置的。

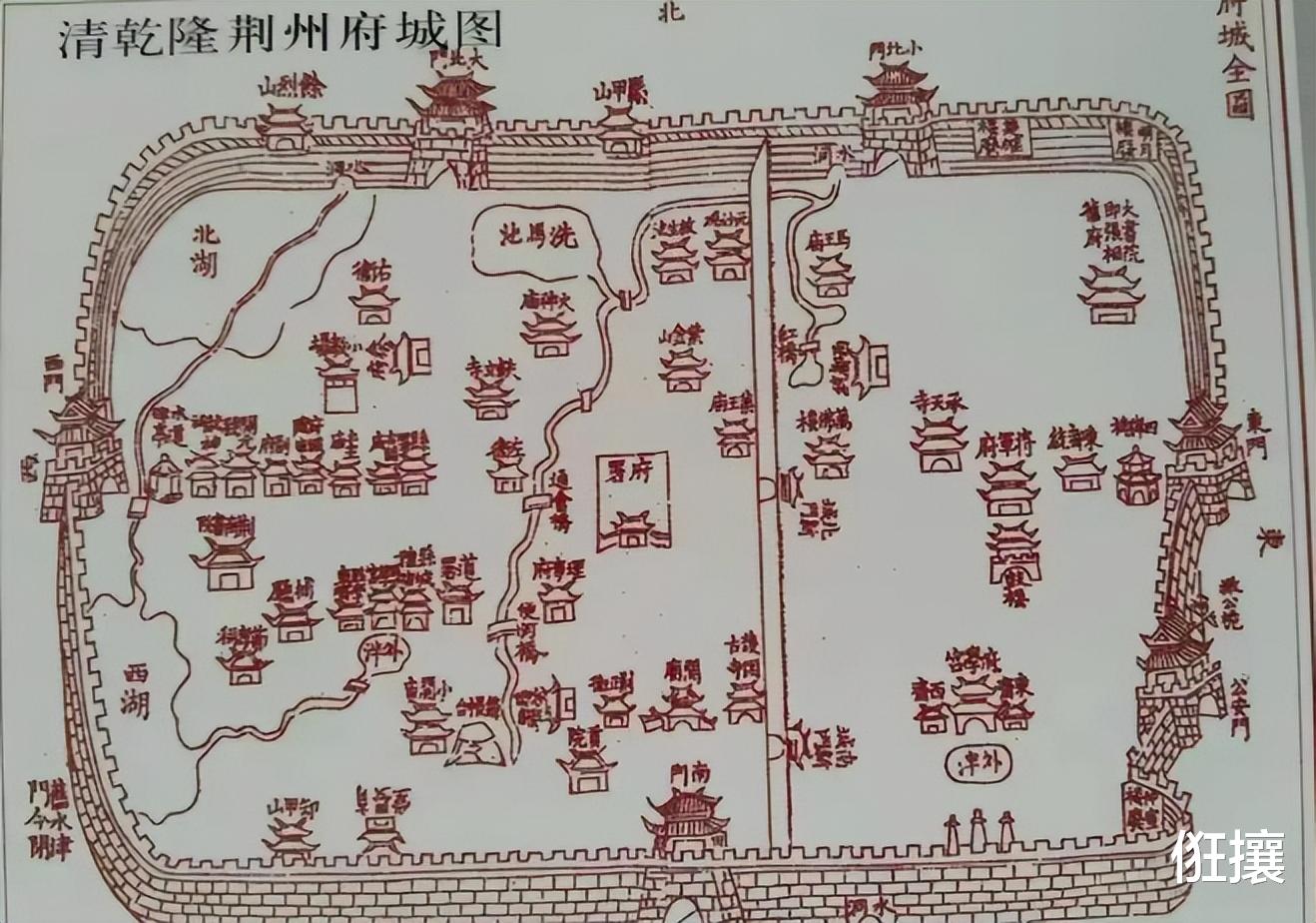

荆州满城

1.2 满城选址的多重考量

满城的选址并非随意,而是经过了综合考量,体现了清朝统治者的战略智慧。

政治军事考量是满城选址的首要因素。成都满城的修建是为了控制西藏叛乱,绥远满城是清统治者在西北方控制蒙古的重要驻防城,江宁作为六朝旧都,政治影响及战略地位举足轻重,建满城理所当然。德州位于山东省的西北部,西接直隶,南联江浙,是沟通京畿及江南的重要交通枢纽,战略地位不言而喻。

地理环境考量同样重要。满城多位于海岸或内陆靠近大河附近,黄河一线满城数量最多,其次为长江一线,再次为东南沿海一线。这种分布既便于军事调动,也有利于物资运输和补给。绥远满城兴建于距归化城东五里的一块坡地,此处东北高,西南低,背山面水,景色秀丽,是古代风水学中最佳地。

经济发展考量也是重要因素。满城内旗人及家属众多,为养赡人口,满城大多位于当时最富庶的地区,南方地区的满城更是如此。如广州有肥沃的平原和发达的商业贸易,保证了驻防将士拥有充足的军需品和得到充足的军饷。杭州位于钱塘江下游和大运河南端,商业贸易十分兴盛,成为 "调造饷之重心"。

1.3 满城的类型与形制

根据满城与大城的位置关系,可将满城分为两种形式:城中满城与城外满城。

城中满城多建于清前期,如京师、江宁、西安、成都、太原、杭州、广州、荆州、开封满城等位于大城之中。这些满城的修建方式有两种:一是借助旧址所建,如京师、西安、江宁、成都满城;二是在城市中另建满城,如太原、杭州、广州满城。

城外满城则多建于雍正以后,如宁夏、青州、绥远、惠远、巩宁满城等。这些满城可分为两种类型:一是大城之附城,如宁夏满城位于府城东北二里,青州满城位于城北五华里处,凉州满城在府城东北三里许;二是新兴之城,如绥远、惠远、巩宁满城等,它们位于大城之外,有着钦定独立城名。

从形制上看,满城普遍具有宽厚城墙,并建有城门、门楼、护城河。各地满城城墙所用材料及高厚度有所不同,从材质上讲,多数满城城墙为砖墙或内土外砖混合墙。从城墙高厚来看,各地满城间差异较大,最高大者约二丈多,如江宁满城 "高二丈五尺五寸",绥远城 "高二丈又四尺",多数满城为一丈多。

满城驻军

二、军事控制:满城的核心功能

2.1 军事控制网络的构建

满城的首要功能是作为军事控制中心,形成覆盖全国的军事防御网络。清廷在全国各战略要地和重要城市进行驻防,形成八旗驻防制度,满城即八旗兵的驻防城,也是八旗驻防兵及其眷属的居住地。

从兵力部署来看,根据道光十二年的统计,各地驻防八旗总计126,422 人,其中畿辅驻防 4,923 人,东三省驻防 38,931 人,各直省驻防 62,468 人,新疆驻防 20,100 人。这些驻防点以满城为核心,形成了 "京旗"和"驻防八旗" 的区别,对全国形胜要地加以控制,并对当地居民起着巨大的威慑作用。

满城的军事功能体现在 "无事则拱卫控制,有事则敌忾同仇" 的战略定位上。清军入关以后,为了镇压各地的反清起义,维护地方稳定,加强对整个国家的军事控制,即令八旗军布防于全国各处的军事要地,实行永久性驻扎。

2.2 对汉人反抗的防范与镇压

满城在防范汉人反抗方面发挥了重要作用。清朝以少数满洲人口统治庞大的汉地,其核心策略之一便是通过满城实现军事控制。满城多建于战略要地,如西安、南京、杭州等地,占据城市制高点或交通枢纽,成为镇压汉人反抗的军事据点。

在具体的军事行动中,满城的作用得到了充分体现。康熙末年,清政府移荆州八旗兵驻防成都,意在加强川西民族地区的控制,屏障西藏等地;乾隆后期,清政府特别设立成都将军,统领旗兵及汉土官兵,管理川西民族事务兼顾西藏地区,治理西南边疆意图更明显。

德州满城的设置经历了由临时驻防到永久驻防,由从属于京畿驻防体系到从属于山东驻防体系的转变过程,驻防地位随着清朝战略防御重心的变化而有所下降,但是因其独特的战略地位和清后期八旗生计问题日益严重的客观现实,德州满城一直被保留了下来。

2.3 与绿营兵的配合机制

满城的设置还体现了清朝对军队制衡的考虑。清代的军事力量主要由八旗兵和绿营兵构成,满城的驻防八旗与各地绿营形成了相互配合又相互制衡的关系。

直省驻防满城的设置意在 "弹压地方、节制绿营"。驻防八旗不仅负责监视绿营兵,还承担着在关键时刻迅速调动、镇压叛乱的任务。这种制度安排确保了中央对地方军事力量的有效控制,防止了地方军事力量的坐大。

在实际作战中,满城的八旗兵与绿营兵经常协同作战。如雍正元年(1723 年),罗卜藏丹津胁迫青海蒙古各部贵族于察罕托罗海会盟,发动武装割据叛乱。清政府闻变后,立即命年羹尧、岳钟琪等率军镇压,其中就包括了从庄浪满城等各地调集的八旗兵。

2.4 实战案例分析

满城在历史上多次发挥了重要的军事作用,以下通过几个典型案例进行分析:

平定张格尔叛乱(1820-1827 年)是满城发挥军事功能的重要案例。清朝平定张格尔叛乱是指 1820 年(嘉庆二十五年)至 1827 年(道光七年),清军在新疆歼灭张格尔叛乱集团的战争。清军克服荒凉恶劣的气候、干旱缺水的地形,一路向西杀去,从三月初到五月,陆续收复喀什噶尔、英吉沙尔、叶尔羌及和阗等地,前后歼灭叛军近 3 万人。

太平天国战争期间,满城成为太平军重点攻击的目标。南京满城的战斗尤为惨烈,经过长时间的激烈战斗,太平军最终突破了内城的大门,杀死了所有的八旗子弟和满洲人。祥厚将军在战斗中身先士卒,率领八旗子弟与太平军展开了肉搏战,最终战死沙场,他手下的五千八旗子弟也尽数殉国。

辛亥革命时期,满城再次成为军事冲突的焦点。1911 年 10 月 22 日,西安新军起义,满城八旗军在西安将军文瑞的指挥下进行了顽强抵抗。起义军攻打满城时,文瑞组织旗兵拼命反扑,并由北面登上城墙 3 次向东门城楼猛攻,企图夺取炮兵阵地,但均遭惨败。最终起义军从大、小差市之间挖开城墙,冲进满城,西安将军文瑞跳井自杀。

敦煌满城

三、民族隔离:维护满族特权的制度设计

3.1 "首崇满洲" 国策的空间体现

满城制度是清朝 "首崇满洲"基本国策的重要体现。清廷以" 首崇满洲 " 为圭臬,中枢机构均重用满族亲贵大臣。满城作为这一国策的空间载体,通过物理隔离的方式强化了满族的特权地位。

满族统治阶层刚入关时亟需一种既能控制战略要地,又能隔绝满汉接触的制度,从而形成覆盖全国的驻防城网络。为化解对汉人的恐惧,统治阶层一方面通过满城部署八旗兵,形成 "以点控面" 的军事网络,防汉思潮的最终目的是维护满族对核心权力的垄断。

满城的建立始于清初,当时南明政权尚在,各地反清势力众多,为了镇压各地的反清起义,维护地方稳定,清朝统治者除了以绿营兵分驻各省外,还在全国设置了许多八旗军驻防地。而在当时 "满汉分畛" 原则的指导下,驻防地往往征用旧城局部或新建城池安置驻防的八旗官兵及其亲眷集中居住。

3.2 旗民分治的具体实施

满城制度的核心是 **"旗民分治" 政策 **,这一政策在满城的管理中得到了严格执行。

法律层面的隔离是旗民分治的重要体现。旗人在户籍、住址、田产、营生、诉讼等方面都与汉人严格分开,实行 "旗民不交产,旗民不通婚,旗民不同刑" 的原则。在司法上,汉人与满人产生纠纷,地方政府无权审判,须由所在旗与地方共同审理,即满汉分治。

空间层面的隔离更为直观。清廷在全国各处八旗驻防地均设置 "满城" 供兵丁居住,汉人不得随意出入满城。东北满洲故地虽无满城之分,但设置柳条边,防止汉人进入 "龙兴之地"。

以杭州驻防为例,顺治五年(1648 年)在杭州城西圈占土地,修筑 "旗营"(又称 "满城"),周围筑起高墙,设四门与外界相通,城内驻扎八旗官兵及家属,城外则是民人居住区。成都的满城更典型,面积约 1.6 平方公里,城墙高 3 丈,城内街道按八旗方位布局,甚至连水井都单独开凿,避免与民人共用。民人未经允许不得进入满城,旗人虽可出城,但需向佐领报备,日落前必须回城。

满城日常生活

3.3 文化控制与民族特性保持

满城制度还承担着文化控制的功能,旨在保持满族的民族特性,防止被汉族同化。

语言文化控制是重要手段。满城内设八旗官学,教材强调 "清语骑射",禁止教授汉族经典。朝廷极力在满城内维持满洲习俗,强调骑射和满语,同时清初严厉禁止旗人与汉人通婚,直到清末才有所松弛。

生活方式控制同样严格。清政府严格禁止旗人从事农、工、商等 "俗业",他们的唯一任务就是 "国语骑射"(说满语、练骑射),保家卫国。为了保持满族 "吃苦耐劳、骁勇善战" 的战斗力,清初皇帝立下规矩:旗人只能当兵、当侍卫,不能经商、务农、学技术、考科举,就连听戏也被严令禁止;驻防旗人只能住在 "满城",不准与百姓来往,一旦发现,重者革职,轻者罚银。

建筑符号的文化象征也不容忽视。满城建筑刻意强化民族差异:城门采用满文匾额(汉城仅用汉文),衙署布局遵循 "五行方位说"(如将军衙门必居坎位),这些空间符号构成持续的文化霸权。

3.4 民族隔离的深层影响

满城制度所体现的民族隔离政策产生了深远的影响。

积极影响方面,这一制度在一定时期内确实维护了清朝的统治稳定。满城制度与防汉思潮在清朝前期确实起到了稳定统治的作用,使清朝在入关后迅速巩固了政权。通过空间、身份与资源的隔离垄断,构建起满汉之间的明显刚性边界,从顺治朝建立到清末逐渐瓦解。

消极影响更为深远。首先,满城制度导致八旗兵战斗力的衰退。长期的特权生活使八旗子弟逐渐失去了原有的战斗力,到了清朝中后期,八旗兵的军事素质严重下降。其次,长期的身份歧视与制度不公,让汉人积累了深厚的不满情绪。防汉思潮制造的民族隔阂加速了清朝灭亡。

正如英国驻华外交家密迪乐(1815-1868)所言,满城的存在持续提醒着汉人身处在野蛮异族统治下的处境,是汉人不满情绪的重要靶子。在清朝统治者看来,满城的建立有助于管理和恐吓占多数的汉族人口,并减少满族人居住于汉人之间的 "不良影响"。

杭州满城

四、经济社会功能:满城的多重属性

4.1 经济活动的发展演变

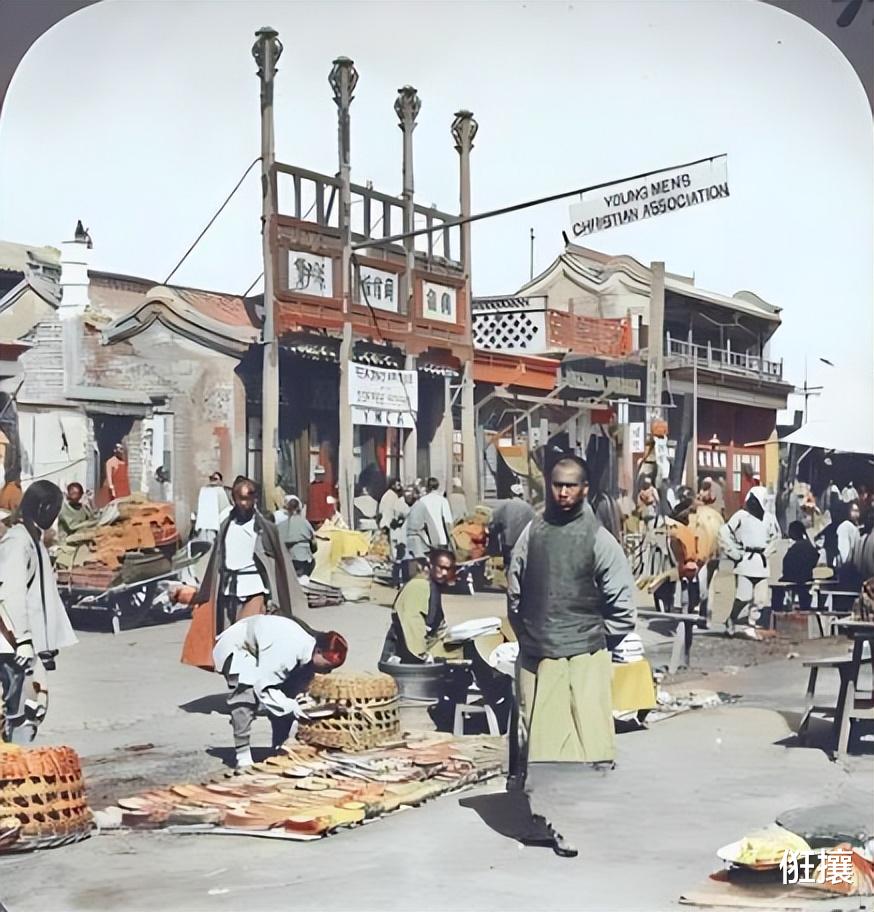

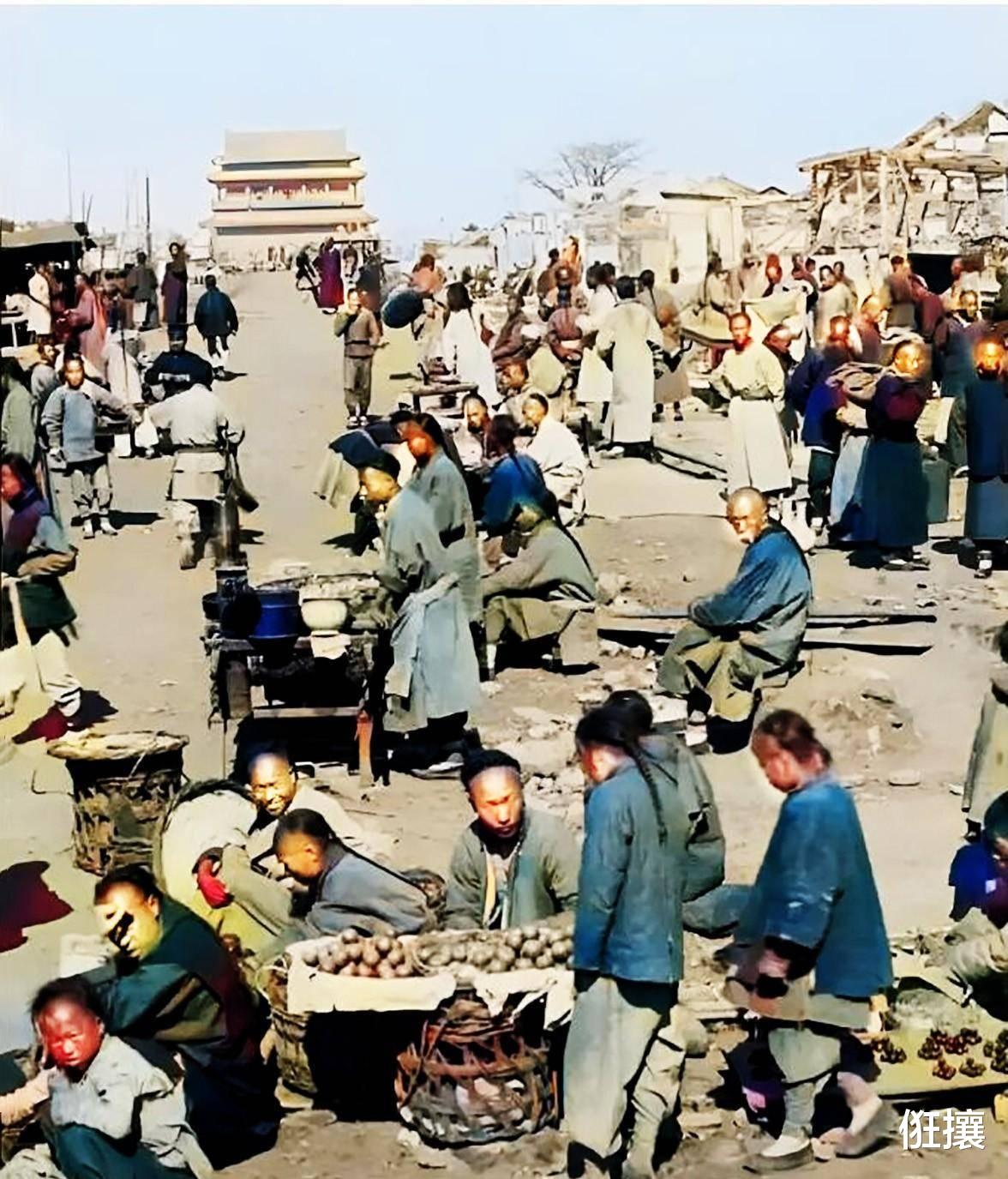

满城的经济功能经历了一个从封闭到开放的演变过程。

初期,清廷不许民人随便出入满城,也不许旗人经商,所以一开始满城内基本没有商业设施,这使得城内旗人的日常生活多有不便。满城禁设酒楼、戏院、妓院、赌场,旗人不得从事农工商等职业,全部生计仰赖朝廷拨付,最大限度减少满人和汉人的接触和矛盾。

随着时间的推移,出于自身生活的需要,民人进入满城经营工商业的限制得到一定程度的放宽,满城内部出现了新的商业中心。后来城中的一些临街房屋被租赁给商人进行贸易,满城内逐渐兴起了各类店铺和茶楼酒肆。此外,满城内仍然禁止开设戏院、妓院和赌场,为的是要保持旗人的淳朴之风。

以德州满城为例,其商业发达,市场繁荣,吸引了众多商贾云集,成为华北地区重要的商品集散地。城内手工业种类繁多,如纺织、制陶、酿酒等,技艺精湛,产品远销各地。德州地区农业发达,为 "满城" 提供了丰富的粮食和农副产品,保障了城市的基本生活需求。德州 "满城" 与周边地区经济互补性强,通过贸易往来和劳务输出等方式促进了区域经济的发展。

4.2 旗人社会的生活状态

满城内的旗人社会呈现出独特的生活状态,这种状态随着时间的推移发生了显著变化。

早期的军事生活相对简单而严格。八旗实行世袭制,满城内不但驻有军队,还有大量军人家属在此生活。旗兵及其家属被严格禁锢在满城内,主要任务就是军事训练、出差当值、奉命出征,日常生活极为单调。

中期开始出现分化。随着生齿日繁,满城内的八旗闲散人员越来越多,他们靠父辈的兵饷生活,整日逗鸟闲逛,无所事事。到康熙时期,八旗内部逐渐出现分化,一部分人凭借权势过得仍然富足,而大多数人却开始日渐贫困。更糟糕的是,政府禁止他们从事商业和体力劳动,导致他们失去了经济来源,生活陷入困境,甚至出现了男盗女娼的现象。

后期的贫困化趋势日益明显。朝廷维持开销不增加,但八旗的生活质量明显下降,有不少人开始借贷度日,借债典当、预支饷银甚至私自典卖旗地。长此以往,他们对朝廷的忠心可就要打一个大大的问号了。但是此时朝廷已经没多少银两可以发,而且八旗子弟也不肯去关外种田,所以八旗生计反而更严重了,八旗子弟生活困窘,战斗力近乎于无,但吃喝嫖赌,提笼架鸟那是玩的越来越溜。

广州满城

4.3 社会结构与等级制度

满城内部的社会结构体现了清朝严格的等级制度。

军事等级体系是满城社会结构的核心。以成都满城为例,城内有将军衙门、副都统衙门、左司衙门、右司衙门等各级军事机构。这些机构按照清朝的军事等级制度设置,形成了从将军到士兵的完整等级体系。

居住空间的等级划分也十分明显。除了将军衙署外,兵营也分为如下几种:满八旗和汉八旗兵房、寡妇房、水师房、养育兵房,每旗房间数量不等,又有上三旗和下五旗差异。这种居住空间的差异直接反映了旗人内部的等级差别。

社会功能的专门化也是重要特征。庄浪满城内机构众多,除了城守尉、佐领、防御、骁骑校、笔帖式、留备学舍公所衙署、公库、当铺之外,还建有 "关帝庙一所,十五间,万寿宫一所,十间" 等一些宗教祠庙场所,关帝庙建在城中心的大十字处。

4.4 对地方经济的影响

满城的存在对当地经济产生了复杂的影响,既有积极作用,也有消极影响。

积极影响主要体现在:第一,满城的建设和维护带动了当地建筑业的发展;第二,大量旗人的消费需求刺激了商业的繁荣;第三,满城作为军事和政治中心,吸引了大量人口聚集,促进了城市的发展。

消极影响同样明显:虽然满城和南城开设城门与汉城区相互交通,但由于城区内部有城墙阻隔,迟滞了商贸等功能的发展,打乱了明代相对合理的功能区划分。不过,满城和南城的存在却促进了东关商贸的发展,使得东关成为清代西安城与南院门商业区遥相呼应的另一商贸集中区。

清朝满城士兵训练

五、历史演变与影响评估

5.1 满城制度的兴衰历程

满城制度经历了一个从建立到完善再到衰落的完整历史过程。

建立期(顺治至康熙):顺治二年(1645 年),首座满城在北京内城建立,随后在太原、西安、成都、南京等 20 余座城市陆续修建。从雍正帝开始,随着八旗驻防地的增加,满城也相继建立,如青州、绥远、太原、开封、江宁、杭州、乍浦、福州、广州、荆州、成都、宁夏、庄浪等地。

发展期(雍正至乾隆):这一时期满城制度得到进一步完善,满城的数量和规模都达到了顶峰。清廷在全国形成了以京师为中心,辐射各战略要地的满城网络,有效地维护了国家的统一和稳定。

衰落期(嘉庆以后):随着清朝国势的衰落和社会矛盾的激化,满城制度也开始走向衰落。到了清代后期,随着军事需要的减弱,以及满汉社会的混合交融,满城的军事属性和民族特征均开始走向消亡。

终结期(辛亥革命后):辛亥革命推翻了清王朝的统治,满城制度也随之终结。清帝退位后,满城制度彻底瓦解。它用一堵堵高墙,为旗人构筑了一个特权的孤岛,试图以此维持军事威慑和民族纯粹。然而,这也造就了一个与世隔绝、最终走向僵化和衰落的群体。

5.2 对清朝统治的实际效果

满城制度对清朝统治产生了复杂而深远的影响,这种影响既有积极的一面,也有消极的一面。

积极效果:

军事控制效果显著:满城制度在清朝前期确实起到了稳定统治的作用,使清朝在入关后迅速巩固了政权。通过在全国各战略要地设置满城,形成了有效的军事控制网络,能够迅速镇压各地的叛乱和反抗。

民族特性得以保持:在一定时期内,满城制度成功地保持了满族的民族特性,防止了被汉族同化。通过严格的隔离政策和文化控制,满族的语言、习俗、骑射技能等得到了一定程度的保留。

统治秩序相对稳定:满城制度的存在为清朝提供了一支相对可靠的军事力量,在维护国家统一、抵御外来侵略等方面发挥了重要作用。

消极效果:

八旗战斗力严重衰退:长期的特权生活和脱离实际的军事训练,导致八旗兵的战斗力严重下降。到了清朝中后期,八旗兵已经无法承担保卫国家的重任,不得不依靠汉族武装力量。

民族矛盾不断激化:满城制度所体现的民族隔离政策,加剧了满汉之间的矛盾和对立。正如英国驻华外交家密迪乐所言,满城的存在持续提醒着汉人身处在野蛮异族统治下的处境,是汉人不满情绪的重要靶子。

经济负担日益沉重:随着八旗人口的增长和国家财政的困难,满城旗人的生计问题日益严重,成为国家财政的沉重负担。

5.3 历史评价与反思

对于满城制度的历史评价,学术界存在着不同的观点,需要进行客观的分析。

传统观点的局限性:长期以来,关于满城设置的目的,存在着 "防备汉人" 的单一化认知。这种理解虽然抓住了满城制度的一个重要方面,但显然过于狭隘。满城的设置是一个复杂的政治、军事、民族、文化工程,其目的是多方面的。

当代研究的新视角:近年来,学术界对满城制度的研究更加深入和全面。学者们认识到,满城制度不仅是军事防御工程,更是清朝维护统治的综合性制度安排。它既体现了清朝统治者对汉人的防范心理,也反映了其维护满族特权地位的政治需要,同时还承载着保持民族特性、维护文化传统的文化功能。

历史教训的深刻性:20 多座满城的兴衰,藏着清朝灭亡的密码:靠隔离维系的统治终究脆弱,靠特权滋养的群体必然腐朽。那些被拆毁的城墙,不仅推倒了满汉之间的物理隔阂,更终结了 "旗民有别" 的旧制度。从西安的炮火到成都的同仁工厂,从隐姓埋名到融入市井,这场变革最终证明:民族融合从来不是围墙能阻挡的潮流。

5.4 历史启示

满城制度的历史为我们提供了深刻的启示:

民族政策的重要性:一个多民族国家的稳定和发展,离不开正确的民族政策。任何形式的民族隔离和歧视,都只会加剧民族矛盾,最终损害国家的整体利益。

开放包容的必要性:历史证明,封闭只会导致落后,开放才能带来进步。只有在开放包容的环境中,各民族才能相互学习、共同发展。

制度创新的时代性:任何制度都必须与时俱进,适应时代发展的要求。僵化的、脱离实际的制度安排,最终都会被历史所淘汰。

文化认同的重要性:在多民族国家中,共同的文化认同是维护国家统一和民族团结的重要基础。过分强调民族差异,忽视共同利益,不利于国家的长远发展。

满城旧照

结论

通过对清朝满城制度的全面深入研究,我们可以得出以下结论:

第一,满城设置的目的具有多重性。清朝在全国设置满城,绝非仅仅为了防备汉人,而是出于政治、军事、民族、文化等多重考量。满城既是军事控制中心,又是民族隔离的空间载体,同时还承担着维护满族特权、保持民族特性、控制地方经济等多重功能。这种多重目的的制度设计,体现了清朝统治者的政治智慧,也反映了其复杂的统治策略。

第二,满城制度是 "首崇满洲" 国策的集中体现。满城通过空间隔离、法律特权、文化控制等手段,构建了一个相对独立的满族社会体系。这种制度安排在一定时期内确实维护了满族的特权地位,保持了满族的民族特性,但同时也加剧了满汉之间的矛盾和对立。

第三,满城制度的历史效果具有双重性。从积极方面看,满城制度在清朝前期确实起到了稳定统治、维护统一的作用;从消极方面看,它也导致了八旗战斗力的衰退、民族矛盾的激化和国家财政的负担。这种双重效果的存在,反映了任何制度都具有其历史局限性。

第四,满城制度的兴衰反映了历史发展的必然规律。满城制度从建立到完善再到衰落的过程,是与清朝国势的兴衰密切相关的。随着时代的发展和社会的进步,这种僵化的、隔离的制度安排已经无法适应新的历史条件,最终被历史所淘汰。

第五,满城制度的历史教训具有深远意义。满城制度的兴衰历程告诉我们,任何违背历史发展规律、损害民族团结、阻碍社会进步的制度,都注定要失败。只有坚持民族平等、开放包容、与时俱进,才能实现国家的长治久安和各民族的共同繁荣。

综上所述,清朝设置满城的历史现象,是中国历史上一个复杂而重要的政治制度。通过对这一制度的深入研究,我们不仅可以更好地理解清朝的统治策略和民族政策,还可以从中汲取历史智慧,为当代中国的民族工作和国家治理提供有益的借鉴。在新的历史条件下,我们更应该坚持各民族一律平等的原则,推动各民族交往交流交融,共同创造中华民族的美好未来。

评论列表