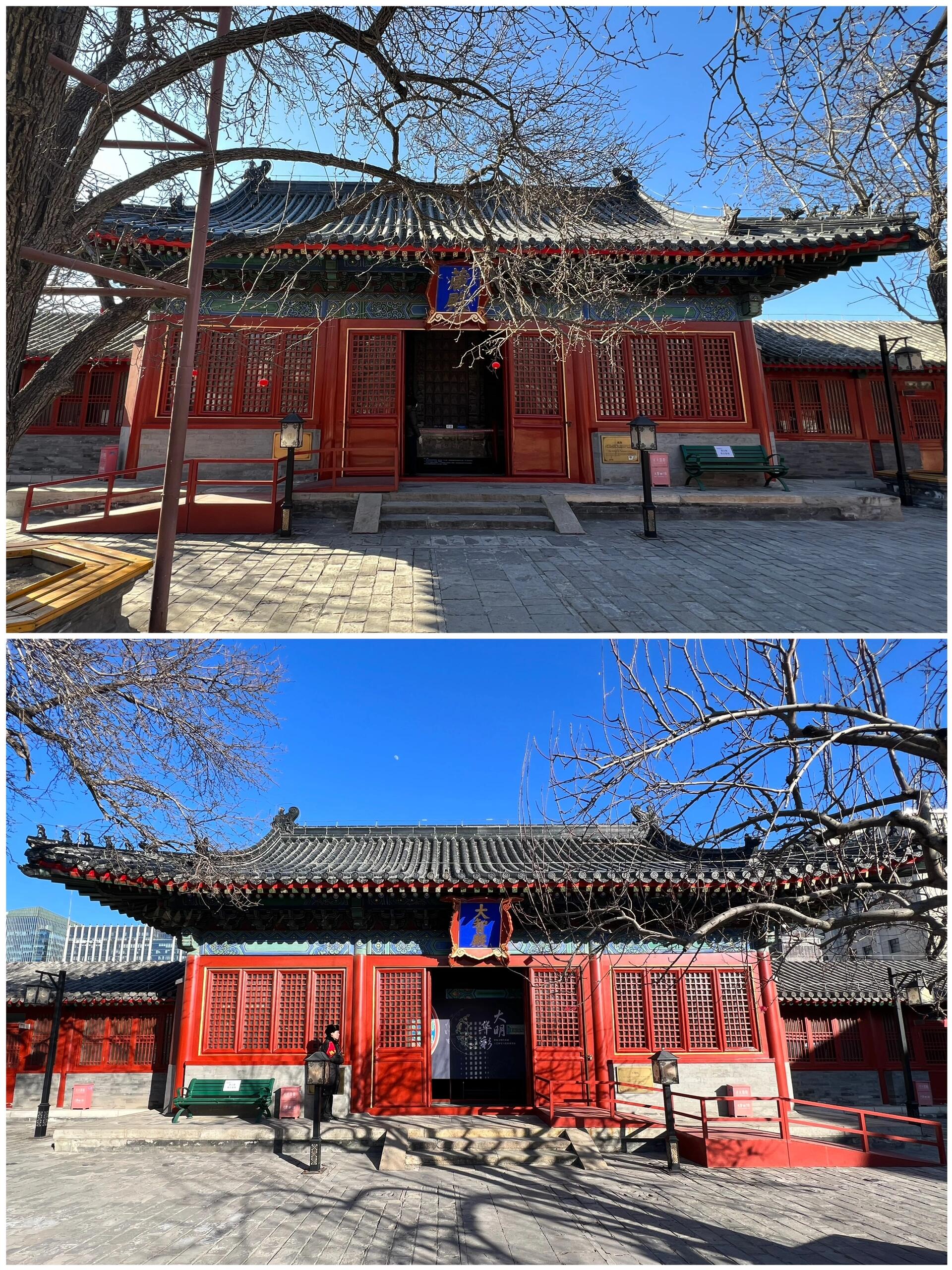

在北京东城区纵横交错的街巷中,藏着一处神秘而庄重的所在——智化寺。这座始建于明正统八年(1443 年)的建筑群,以其独特的身世和精湛的工艺,成为了研究明代历史与建筑的重要窗口。

智化寺的诞生,与明朝历史上颇具争议的人物——司礼监太监王振密切相关。明英宗时期,王振深得皇帝宠信,权势滔天。他以感念皇恩之名,仿寺院“伽蓝七堂”规制,建造了这座家庙。英宗赐名为“报恩智化禅寺”,从此,这座寺庙便承载着特殊的历史使命,在岁月的长河中静静伫立。

踏入智化寺,首先映入眼帘的是其宏大的规模与严谨的布局。作为京城最大的明代木结构建筑群,也是保存最完整的明代木构建筑群,这里的一砖一瓦、一梁一柱都散发着古朴的气息。尽管历经后代多次修缮,但其依然保留着明代初期的规制。每一处建筑细节,都凝聚着古代工匠的智慧与心血。那些木结构的榫卯衔接,严丝合缝,展现出高超的建筑技艺;飞檐翘角的设计,既美观又实用,体现了古人对建筑美学与功能的完美追求。

智化寺中最令人叹为观止的,当属殿内的藻井。北京智化寺的藻井是奉旨建造,其制作工艺精巧复杂,堪称古代建筑木雕的极品。万佛阁和智化殿上的藻井尤为壮观,它们均为斗八式平面方型,井框外边长 4.35 米,内边长 4 米。仔细端详,每格边缘饰有卷云、莲瓣、供科,空档处还精心放置“八宝”。内八角与井心之间的斜板上,八条游龙环雕,中央圆心处一条团龙矫健粗壮,盘绕垂首,仿佛下一秒便要破壁而出。这些雕刻不仅造型精美,更有着较强的力度感和一定的负重能力,其巧夺天工的技艺,让每一个亲眼目睹的人都为之震撼。然而,令人痛心的是,在 20 世纪 30 年代初,这些珍贵的藻井竟被寺僧盗卖,如今分别存于美国纳尔逊博物馆和美国费城艺术博物馆。若想领略类似蟠龙藻井的风采,可前往北京先农坛。这一历史遗憾,也让我们更加珍惜现存的文化遗产。

智化寺的历史,还与一场改变明朝命运的重大事件紧密相连。正统十四年(1449 年),瓦剌进贡后索要赏物,王振因无法满足其要求,引发瓦剌多路军队对明边境的骚扰进攻。瓦剌首领也先亲自进攻大同,在王振的执意怂恿下,英宗亲征瓦剌。短短时间内,拼凑起 20 万大军,号称 50 万,便匆匆踏上征程。此次出征,英国公张辅、兵部尚书邝埜、户部尚书王佐及内阁大学士曹鼐、张益等 100 多名文武官员随行。然而,大军出发不久,便状况百出。军内自相惊乱,还未到大同,军中就已乏粮,不断有人死亡。尚未抵达前线,军心已然不稳。一些随驾官员见状,请求英宗回军,却惹得王振大怒。可面对敌军,大军根本不敢决战,无奈回撤,这使得军心更加涣散。

回撤途中,瓦剌军队追来。英宗派成国公朱勇等率骑兵三万前去阻击,朱勇等人进军至鹞儿岭,不幸陷入瓦剌重围。尽管他们英勇奋战,但军队战斗力低下,最终 3 万军队全部覆没。随后,英宗和众出征大臣被围困于土木堡,英宗被俘,20 万军队溃败,王振也死于乱军之中,从征的数十位文武大臣几乎全部战死沙场。这场战役,暴露出明朝立国不到百年,虽皇帝有勇武之心,但军队战力却已严重下降的事实。

更具戏剧性的是,英宗复辟后,竟对王振思念不已。天顺元年(1457 年),他下诏为其正名,还在京城智化寺北院为王振建立旌忠祠,并以香木为王振雕像进行祭祀。这一举动,也从侧面反映出当时复杂的政治局势和人物之间微妙的关系。

如今,智化寺早已褪去了昔日的政治色彩,成为了人们了解历史、欣赏古代建筑艺术的好去处。在这里漫步,仿佛能触摸到历史的脉搏。那些古老的建筑,无声地记录着明朝的兴衰荣辱,见证着岁月的沧桑变迁。它提醒着我们,要珍视历史文化遗产,从过去的故事中汲取经验教训。每一次走进智化寺,都是一次与历史的对话,都是对古代工匠智慧和技艺的致敬,也让我们更加明白保护和传承文化遗产的重要意义。