在九龙城寨的断壁残垣间,在斧头帮黑西装掀起的血色风暴里,周星驰用《功夫》编织了一幅后现代武侠的浮世绘。这不是传统意义上的功夫片,亦非简单的喜剧狂欢,而是一场糅合了昆汀式暴力美学与东方禅宗哲思的精神仪式。当阿星的天灵盖被火云邪神击碎的瞬间,那个靠坑蒙拐骗求生的街头混混完成了向"万中无一武学奇才"的蜕变,这不仅是肉体的觉醒,更昭示着被异化的灵魂在暴力淬炼中重获新生。

1

功夫美学的后现代狂欢

周星驰用夸张的肢体语言解构了传统武侠的严肃性。猪笼城寨里,包租婆的狮吼功将晾衣绳上的内衣吹成飘舞的旌旗,油炸鬼的棍法在油锅中搅动出金黄的漩涡,这些看似荒诞的招式背后,暗藏着对香港市井文化的精准捕捉。斧头帮的群舞如同百老汇歌舞剧般华丽,却在黑礼帽与斧刃寒光中透出森然杀机,这种戏谑与暴力的杂糅,恰似杜琪峰黑色幽默与吴宇森暴力美学的混血儿。

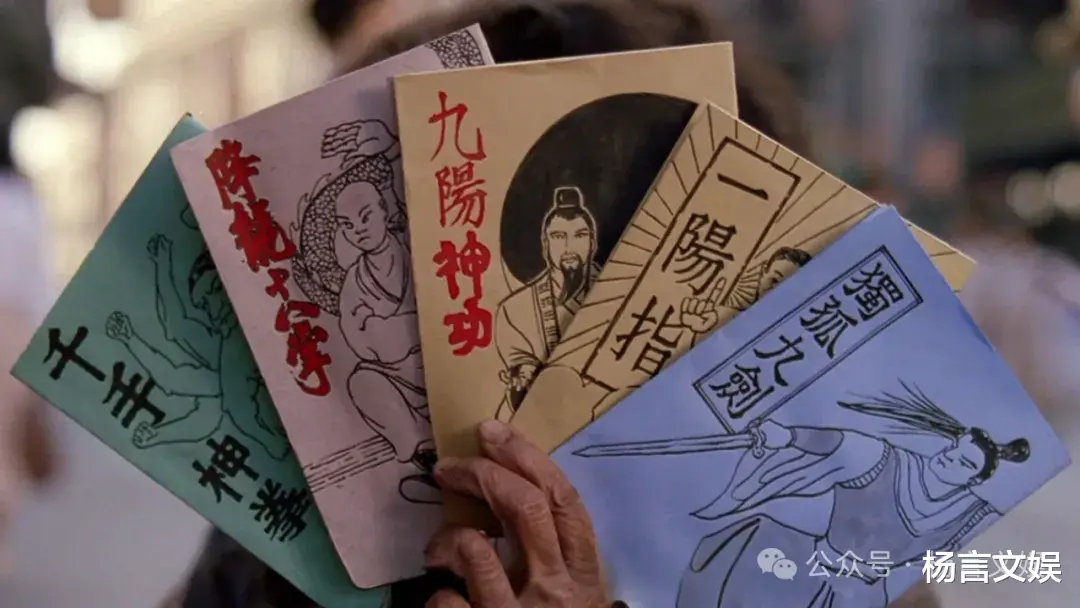

传统武侠符号在影片中经历着颠覆性变形。乞丐兜售的《如来神掌》不再是神圣的武学典籍,而是街边两毛钱一本的廉价读物;火云邪神的"天下武功,无坚不破,唯快不破"信条,在阿星悟透"无招胜有招"的刹那土崩瓦解。这种对武侠经典的戏仿,既是对邵氏武侠黄金时代的致敬,又是对其程式化美学的温柔反叛。

暴力场景被赋予独特的喜剧韵律。琴魔双煞的音波攻击将斧头帮众切割成几何图形般的血肉方块,神雕侠侣大战火云邪神的慢镜头里,飞溅的雨珠与子弹在空气中划出芭蕾般的轨迹。周星驰将B级片的血浆美学升华为视觉诗学,让暴力在夸张变形中剥离现实痛感,蜕变为纯粹的艺术表达。

2

从肉身毁灭到精神涅槃

阿星的肉体受难史堪称一部另类修行录。从孩童时期被尿淋头的屈辱,到被蛇毒反复噬咬的苦痛,再到天灵盖破碎的致命创伤,每次肉体摧残都成为突破"任督二脉"的契机。这种以毁灭促新生的逻辑,暗合禅宗"大死一番,大活现成"的顿悟哲学,将武侠片常见的"打通经脉"桥段升华为精神重生的隐喻。

武学境界的跃升对应着人格的螺旋式升华。当阿星用如来神掌击穿精神病院的天花板,掌印在云端显现的刹那,武学已超越技击层面,成为沟通天人的精神仪式。火云邪神的"蛤蟆功"代表原始兽性的暴力,而阿星最后收掌不杀的姿态,则昭示着对暴力的终极超越。

佛学意象的现代转译在影片中形成精妙闭环。阿星破碎头骨中飞出的蝴蝶,既是《庄子》梦蝶寓言的再现,又是佛陀"破茧成蝶"的觉悟象征。精神病院废墟上盛开的莲花,在钢筋混凝土的裂缝中绽放出超越性的精神之光,将香港的市井江湖点化为禅意盎然的灵性道场。

3

异托邦中的众生相

猪笼城寨作为微型江湖,完美复刻了香港的市井生态。包租婆卷发筒里的香烟、裁缝铺里永远修不好的西装、油炸鬼摊位升腾的烟火气,共同构筑起后现代武侠的生存现场。这个看似破败的贫民窟,实则是藏龙卧虎的武林秘境,每个市井小民都是深藏不露的功夫高手,暗合着香港"狮子山下"的草根精神。

角色群像构成功夫精神的众生图谱。神雕侠侣代表隐逸的传统侠士,琴魔双煞象征被异化的艺术暴力,火云邪神则是纯粹暴力本能的化身。而阿星从街头混混到绝世高手的蜕变,恰恰完成了对各类武林人格的超越与整合,最终在糖果店童真的微笑中回归人性本真。

糖果店作为终极隐喻,将暴力叙事解构为童话寓言。破碎的棒棒糖在阿星手中复原,暗示着暴力的救赎可能;孩童们追逐的彩色风车,在功夫掀起的飓风中旋转出纯真年代的永恒幻梦。这个充满糖果香气的乌托邦,成为化解江湖戾气的温柔解药。

尾

在《功夫》的结尾,当阿星与哑女在糖果店相视而笑,所有江湖恩怨都消融在孩童嬉戏的街角。周星驰用这个充满禅意的结局告诉我们:真正的功夫不在劈山裂石的掌风里,而在放下屠刀时内心的澄明。那些飞天遁地的武侠幻梦,最终都要落回人间烟火的温度,这或许才是功夫精神的终极奥义——以武止戈,以柔克刚,在暴力的极致处遇见慈悲。