《蜀王本纪》是西汉郫县人扬雄所著的蜀地早期史书,记载了古蜀帝王传说等内容,但多有荒诞不经之处;《华阳国志》则是东晋崇州人常璩撰写的地方志巨著,更注重史实考证,对《蜀王本纪》中的不实记载进行了有力驳斥。两书在蜀地历史记载上存在不少“打架”之处,以下便从两个关键问题展开说明。

PART.01

驳“文翁始兴书学”说

(一)彭祖佐证蜀地早有文化

针对《蜀王本纪》“蜀椎髻左衽未知书,文翁始知书学”的说法,《华阳国志•序述》展开多层批驳。常璩先以华夏文明脉络为证:“昔唐帝万国时雍,虞舜光宅八表,大禹功济九州,后稷封殖天下,井田之制、庠序之教由来远矣”,指出学校教育在上古已存;再举蜀地先贤佐证:“孔子曰:‘述而不作,信而好古,窃比于我老彭。’则彭祖本生蜀,为殷太史”,彭祖作为蜀地出生的商太史,足见蜀地早有文字与文化传承。他更犀利反问:“汉书曰‘郡国之有文学,因文翁始’,若然,翁以前齐鲁当无文学哉?”直指“文翁始兴书学”论的逻辑漏洞。实则文翁仅是“推广郡国文学”,蜀地文化根基早在夏商时期便与华夏文明交融。

彭祖(来自网络)

(二)出土器物见证文字传承——“未知书”说不攻自破

早在商代,三星堆遗址就出土了“牧正父己”铜觯、“覃父癸”铜爵,这些青铜器上的铭文风格与商代晚期器物一致,是蜀地早期使用文字的直接证据;成都平原还发现过商代“商父乙鼎”,鼎身铭文同样遵循文字规范。到了战国时期,成都蒲江、雅安荥经等地的战国晚期墓葬中,先后出土刻有“成都”二字的青铜矛,这是成都地名最早的实物记录。从商代的铭文器物到战国的“成都”矛,这些实物清晰表明:蜀地在文翁之前的千余年间,不仅长期使用汉字,还形成了稳定的文字应用场景,彻底推翻了《蜀王本纪》“蜀椎髻左衽未知书”的说法,有力印证了常璩关于蜀地早有文化传承的论断。

右图为商牧正父己铜觯;左图为覃父癸”铜爵(来自网络)

右图为商父乙鼎;左图为同心村战国古墓群出土的“成都矛”(来自网络)

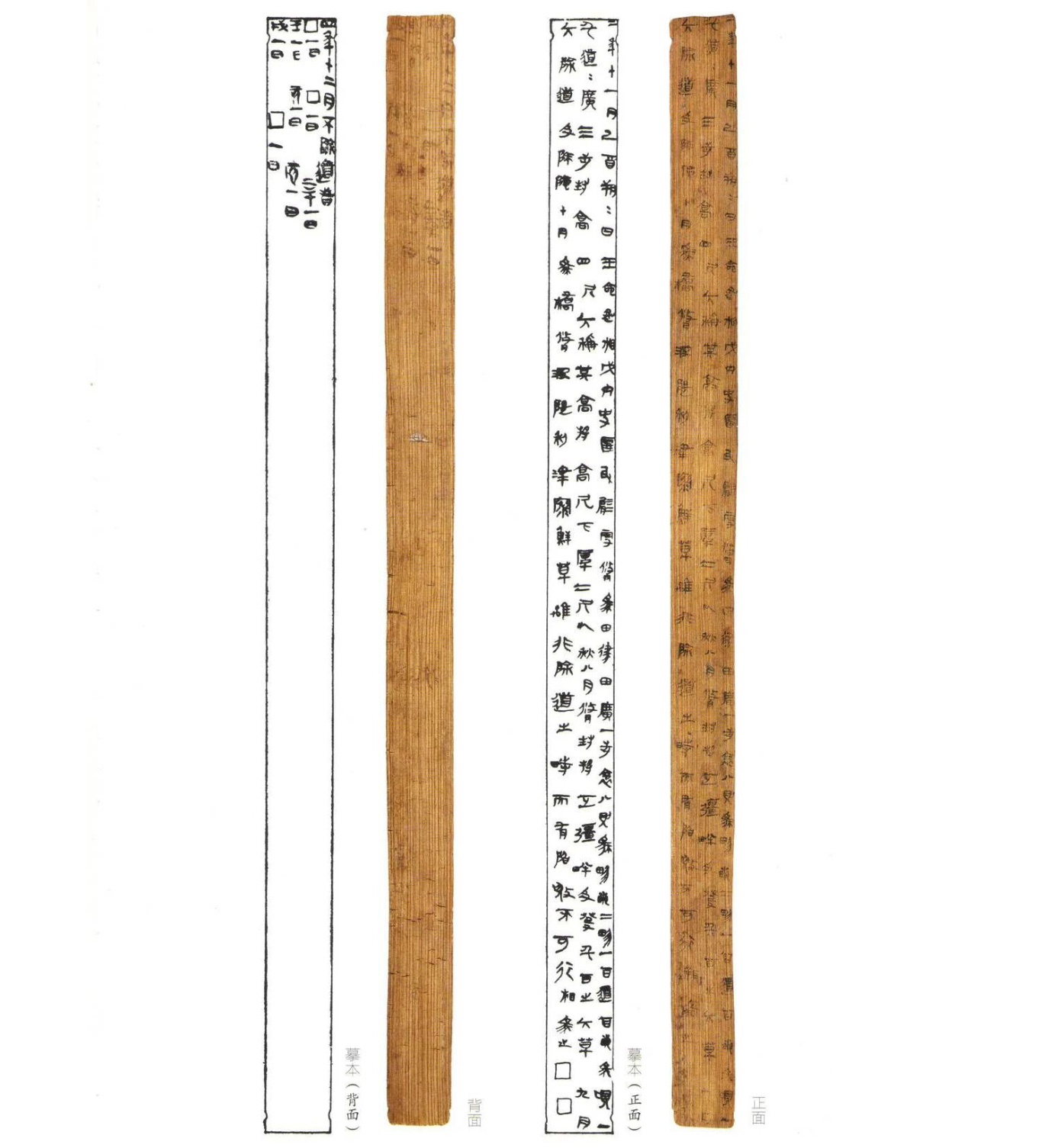

青川木牍(秦武王二年,前309年)。木牍正面写《更修田律》,背面写“九九乘法表”,出土地点就在蜀北。证明秦并蜀后仅三十年,蜀地已能批量书写法律、算术文本;再上推一百年,蜀地“有文学”自不待言。

青川战国木牍(来自网络)

(三)成都平原古城址群是“早于周”的蜀文化

宝墩文化(距今4500—3700年)十二座城址,已出现大型城墙、礼仪性建筑,说明蜀地进入“复杂社会”远早于所谓周人入蜀。三星堆(距今3200—3000年)更出土金杖、青铜神树、牙璋等,显示“神权—王权”结合的高阶文明。这就把《蜀王本纪》“蚕丛三千岁”的神话,转成“蜀地文明三千年”的写实——常璩只说“周之叔世”略显保守,但“蜀地早就有王”这一宏观判断却被考古坐实。

宝墩国家考古遗址公园(来自网络)

三星堆遗址(来自网络)

PART.0

两书对蚕丛记载的“打架”:驳《蜀王本纪》时间谬说

在蚕丛的记载上,《蜀王本纪》和《华阳国志》这两本蜀志书明显“打架”。《蜀王本纪》说“蜀王蚕丛之闲,周回三千岁”,把蚕丛说得像活了几千年的神仙。但《华阳国志》直接戳破这个说法,给出了明确的时间坐标:“周失纪纲,而蜀先王……蚕丛自王,杜宇自帝,皆周之叔世”。“周失纪纲”就是周朝规矩乱了的时候,“周之叔世”简单说就是周朝末年,这两处原文清清楚楚表明,蚕丛就是周朝晚期的蜀地君主,根本不是什么远古人物,怎么可能历经三千年呢?常璩还从常识反驳:“太素资始,有生必死,死终物也”,自古以来就没听说过死人能在现世复活,更别说还能当帝王了。

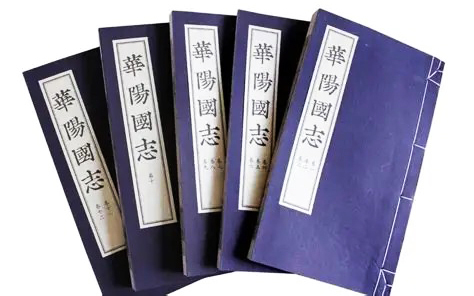

华阳国志(来自网络)

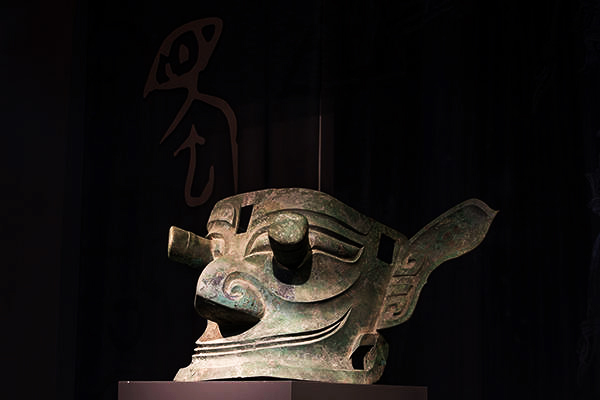

至于后世根据《华阳国志·蜀志》“有蜀侯蚕丛,其目纵”,把三星堆纵目面具当成蚕丛形象,其实也有点牵强,毕竟面具是商代晚期的,和蚕丛所处的周朝末年差了约400年,不过这不是重点,核心还是两书对蚕丛时间记载的矛盾,显然《华阳国志》的说法更符合史实和常理。

三星堆纵目面具(来自网络)

PART.0

两书背后的“史学观”对决

(一)史料来源与创作目的差异

扬雄写《蜀王本纪》时,益州刚经历汉武帝“罢百家、尊儒术”,但蜀地仍弥漫方士风气。扬雄本人好“奇字”“异闻”,材料多采自“黄老之言”“蜀中父老”口传,故满纸“神仙、三千岁、黄帝之后”。常璩身处东晋,蜀地已设州郡近五百年,官府档案、谱牒、计簿、碑刻大量积累,他又任“蜀郡繁县令”“散骑常侍”,能直接看到“天府簿书”。所以《华阳国志》每写一世系,常加“见《郡国志》”“见《耆旧传》”“见《巴郡太守碑》”——这是“档案派”对“口传派”的降维打击。

扬雄画像(来自网络)

扬雄本意并非写“信史”,而是“备一家之言”,让“奇闻异说”得以存录,所以故意“不语常而谈怪”。常璩则在《序志》里明确说“防狂狡,杜奸萌,以崇《春秋》褒贬之仪”,把地方志写成“政治教科书”:用信史“正人心”,用谱系“明嫡庶”,用地理“固疆域”。于是凡是“怪力乱神”一律删或驳,给后世地方官“按图可稽,循名可责”。

常璩画像(来自网络)

(二)杜宇禅让:叙事权的交锋

一场“杜宇禅让”的罗生门。《蜀王本纪》写杜宇“淫其臣妻,惭而禅位”——自带狗血宫斗剧属性,把蜀王写成道德反面教材。《华阳国志》却写成“杜宇教民务农,后禅位于开明,升西山隐焉”——美化为“尧舜式”禅让,还顺手把“教民耕种”的功绩贴给杜宇,等于把圣王模板套在蜀帝头上。同一事件,一丑化一圣化,背后是“地方自信”与“中央凝视”的叙事权之争:扬雄以中原道德审判蜀帝;常璩则以“本地圣王”对抗中原圣德。

杜宇雕像(来自网络)

结 语

《蜀王本纪》像一部“蜀地山海经”,保留大量神话“母本”;《华阳国志》则像一部“地方版史记”,用正史笔法给蜀地上“户口”。两书“打架”,表面是史实冲突,深层是“谁有权讲述蜀地”的话语权之争。考古与出土文字相继“入场”,看似“拉偏架”,实则让常璩的“理性地方主义”得分更高,也让扬雄的“浪漫口传传统”变成研究蜀人集体记忆的珍贵“神话层”。

今天重读这场“蜀志打架”,不必急着判谁“全对”,不妨把两书看成“地层剖面”:扬雄提供“神话层”,常璩提供“史事层”,考古再加一层“实物层”,三叠层合在一起,才是三千年来“层累造成”的蜀地叙事。

【版权声明】

排版| 德之佑文化

图片| 翔子史前推理师

文字| 翔子史前推理师