《茶馆》是老舍于1956年创作的话剧,1957年7月初载于巴金任编辑的《收获》杂志创刊号,后由中国戏剧出版社出版发行单行本。

老舍匠心独运地选择了北京裕泰茶馆作为整个故事的舞台。这个看似普通的饮茶场所,实则是一个浓缩的社会空间。在这里,三教九流汇聚,各色人物登场,共同演绎着一幕幕人间悲喜剧。茶馆不仅是故事的背景,更是一个具有象征意义的文化空间——它既是市民生活的缩影,也是时代变迁的见证。

三幕剧的结构对应着三个不同的历史时期:清末1898年戊戌变法失败后、辛亥革命后的军阀混战时期、抗战胜利后的国统期。这种时间跨度长达半个世纪的结构安排,使《茶馆》超越了简单的情节剧,成为一部展现中国近代社会变迁的史诗。

特别值得注意的是,老舍通过茶馆这个特定空间,巧妙地避开了对重大历史事件的直接描写,而是通过普通人的日常生活来折射时代的风云变幻。这种"侧面透露"的表现手法,既符合戏剧艺术的规律,又达到了"以小见大"的艺术效果。

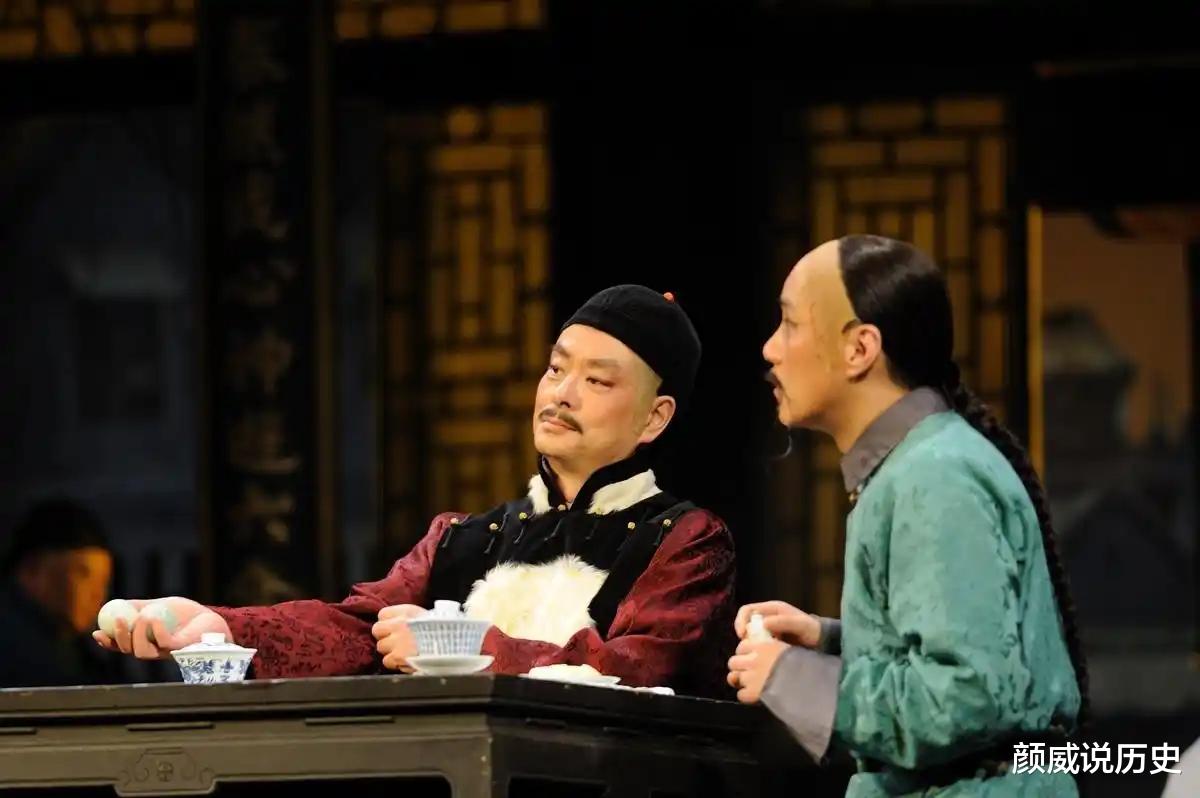

茶馆掌柜王利发是贯穿全剧的主要人物。这个角色集中体现了旧中国小商人的典型特征:精明能干、处事圆滑、与人为善。他继承父业,苦心经营裕泰茶馆,在不同的时代变迁中不断调整经营策略,展现出惊人的适应能力。

王利发最令人印象深刻的是他"多说好话,多请安,讨人人的喜欢"的处世哲学。他在茶馆里张贴"莫谈国事"的纸条,劝止客人议论时政,这种明哲保身的态度并非出于冷漠,而是底层民众在乱世中的生存智慧。然而,尽管他谨小慎微、委曲求全,最终还是无法逃脱破产的命运。

王利发的悲剧在于,他越是努力适应时代,就越是被时代所抛弃。他的最后呐喊:"我呢,做了一辈子顺民,见谁都请安,鞠躬,作揖","为什么就不叫我活着呢?"这不仅是个人的悲鸣,更是对那个时代的血泪控诉。

老舍在《茶馆》中塑造了七十多个栩栩如生的人物形象,这些角色共同构成了一幅完整的社会全景图。

秦仲义代表着民族资本家的命运。他变卖家产兴办工厂,怀着"实业救国"的理想,最终却眼睁睁看着自己的心血被当作"逆产"没收。他的失败不仅是个人的悲剧,更是整个民族工业在旧中国艰难处境的缩影。

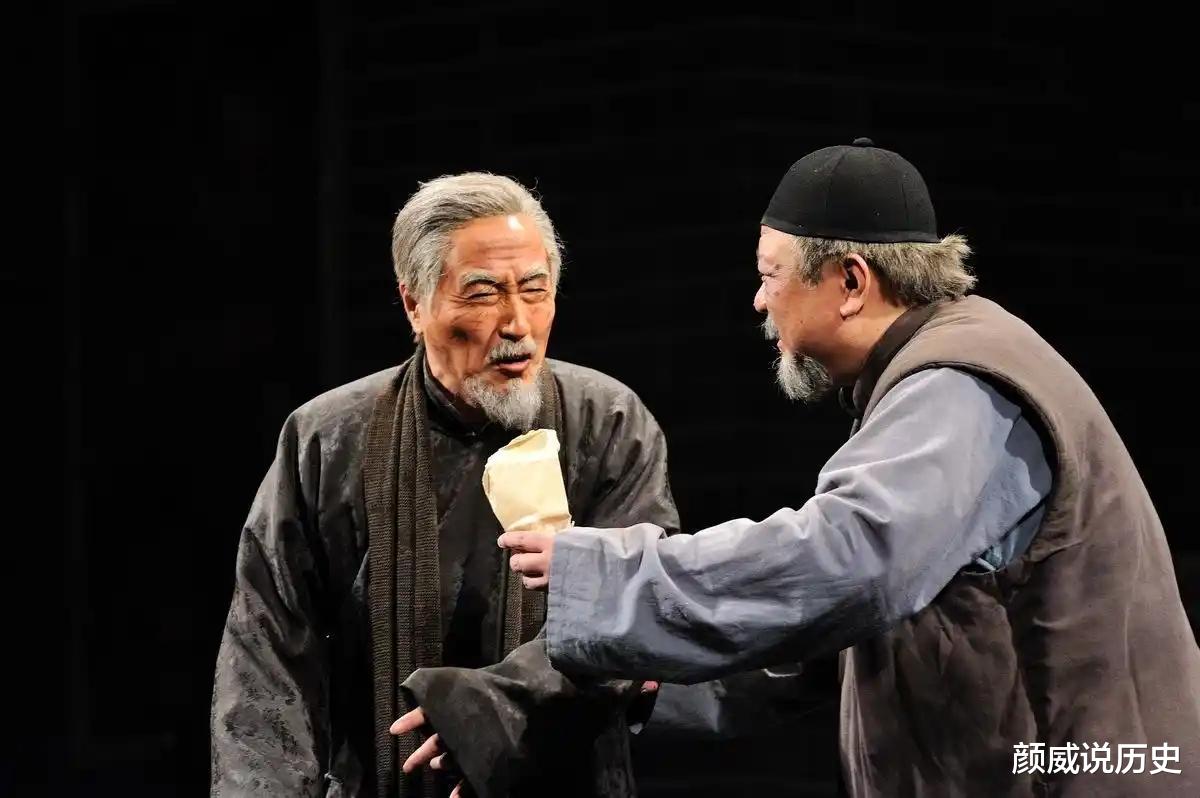

常四爷则是正直爱国者的代表。这个"吃皇粮"的旗人,性格刚正不阿,因一句"大清国要完"而被捕入狱。他参加义和团,对抗洋人,晚年却只能靠卖花生米维生。他的悲叹:"我爱我们的国呀,可是谁爱我呢?"道出了爱国者在那个时代的尴尬处境。

与之形成鲜明对比的是刘麻子、唐铁嘴、宋恩子、吴祥子等社会寄生虫。这些人物依附于权势,欺压良善,在乱世中如鱼得水。他们的存在和得势,深刻地揭示了旧中国社会制度的腐败与黑暗。

专制社会的生存逻辑,从奴性到麻木《茶馆》通过众多人物的命运,深刻地揭示了专制社会中的生存逻辑。在强大的国家机器面前,个体显得如此渺小,只能通过自我压抑来求得生存空间。

王利发的"莫谈国事"不仅是茶馆的规矩,更是那个时代普通人的生存法则。在严密的社会控制下,人们学会了自我审查,习惯了沉默和顺从。这种集体性的沉默并非天性使然,而是长期生活在专制压力下的生存策略。

特别值得注意的是剧中人物对权力的复杂态度。一方面,他们畏惧权力、逃避权力;另一方面,他们又渴望接近权力、利用权力。这种矛盾心理正是长期专制统治下形成的奴性意识的表现。当松二爷感叹"大清国不一定好啊,可是到了民国,我挨了饿"时,他流露的不仅是对旧时代的怀念,更是对任何变革的恐惧和怀疑。

《茶馆》最深刻之处在于它揭示了社会变革中的一个悖论:尽管政权更迭,时代变迁,但普通人的命运似乎并未得到根本改善。三幕剧中,茶馆的顾客换了一批又一批,统治者也换了一茬又一茬,但底层民众的悲惨处境却始终如一。

这种历史循环的揭示,体现了老舍对近代中国社会变革的深刻反思。从清末到民国,尽管制度形式上发生了变化,但专制社会的本质并未改变。统治者换了招牌,但压迫的逻辑依然延续。这种认识使《茶馆》超越了对具体时代的批判,达到了对专制制度的整体性质疑。

特别具有讽刺意味的是,剧中的反面人物往往能够更好地适应时代变革。刘麻子、唐铁嘴之流在不同政权下都能找到生存之道,而正直善良的人物却举步维艰。这种颠倒的生存法则,是对那个时代最有力的批判。

尽管《茶馆》主要致力于对社会黑暗的揭露和批判,但我们仍能从中窥见老舍的社会理想。通过对旧社会的彻底否定,老舍实际上是在呼唤一个新社会的到来。

这个新社会应该是一个尊重个体尊严、保障人民权利的社会。王利发经营茶馆的愿望其实非常朴素——通过诚实劳动过上安稳的生活。这种朴素的愿望在旧社会却难以实现,说明那个制度已经失去了存在的合理性。

老舍通过秦仲义的命运,表达了对法治社会的向往。在一个健全的法治社会里,私有财产应该得到保护,个人的创业热情应该受到鼓励。秦仲义实业救国的理想破灭,不仅是个人的损失,更是整个民族的悲剧。

《茶馆》之所以能够成为永恒的经典,在于它既扎根于特定的历史土壤,又超越了具体的历史语境。老舍通过对三个时代的描绘,实际上探讨了人类社会的永恒命题:个人与时代的关系、权力与自由的冲突、传统与变革的矛盾。

今天重读《茶馆》,我们不仅是在欣赏一部艺术精品,更是在与历史进行对话。这部作品要求我们思考:什么样的社会才能让每个人都活得有尊严?什么样的制度才能保障人们追求幸福的权利?这些问题的答案,关乎我们每个人的命运,也关乎整个社会的前进方向。

评论列表