1950年2月,邓华将军在武汉四野总部参加完重要会议后,乘坐火车返回广州。当列车缓缓停靠在郴州车站时,他透过车窗望见远处那座挺拔雄伟的苏仙岭——这座湘南名山,承载着他少年时代的记忆。

邓华的少年时光曾在苏仙岭下的新华学校度过,山间的松涛、岭下的书声,仿佛仍在眼前。此刻,故乡的轮廓在暮色中渐渐清晰,邓华决定借此机会,完成一次久违的故乡行。

邓华的第一站,是郴州城的十字街头。这里曾是明清时期湘南最繁华的商业中心,四条街道交汇处矗立着四牌楼,商贾云集,人流如织。然而,此刻的邓华站在这里,心中涌动的不是对往昔繁华的追忆,而是对一位故人的深切哀思。

“首培之”,这个名字在邓华心中重若千钧。1928年湘南暴动爆发时,首培之还是一名少年先锋队中队长。他带领小伙伴们手持红缨枪,在郴州城的大街小巷站岗放哨,稚嫩的脸庞上写满坚毅。

暴动失败后,首培之随部队辗转井冈山,成为工农革命军第三十三团的一名连长。国民党反动派对这位年轻的革命者恨之入骨,一次返乡探亲时,首培之不幸被捕。

敌人为了震慑民众,竟将他的头颅砍下,悬挂在一根电线杆上示众。更令人发指的是,这样的暴行并非孤例——当时许多革命者的头颅都被以同样方式悬挂,十字街头弥漫着血腥与恐怖。

首培之的尸体被遗弃在街头,是郴州百姓冒着生命危险,趁夜色将他偷偷掩埋。邓华站在表弟的墓前,心中五味杂陈。他俯身抚摸着简陋的墓碑,仿佛能触摸到那个风雨如晦的年代,感受到表弟为理想献身的炽热。

离开郴州城,邓华踏上了回陂副村的路。这个位于湘南山区的小村庄,曾是他成长的地方。然而,当邓华走进村口时,眼前的景象却让他心头一紧——曾经的邓家大院已不复存在,只剩下兄长邓多英一家守着破败的老宅。

邓华的父亲和前妻邱青娥早已离世。父亲因他参加革命,1927年被国民党抓进大牢。邓华曾买通狱卒,在监视下与父亲见最后一面。

那天的对话,他至今记忆犹新:“你走的这条路是对的,但一定要小心……”父亲的声音颤抖。而前妻邱青娥,则因长期担忧他的安危,积郁成疾,于1938年病逝。邓华未能见她最后一面,这成为他心中永远的遗憾。

说起邓华与前妻邱青娥的婚姻还得从1924年说起。15岁的邓华披着红绸花,在父母之命下迎娶了邻村邱家的姑娘邱青娥。这场婚事在乡邻眼中堪称"天作之合"——邓家是书香门第,邱家拥有二十亩良田,这样的联姻在闭塞的乡村足以引起羡慕。

新婚之夜,盖头下的邱青娥偷偷打量着这个比自己大两岁的丈夫。邓华身着长衫,眉宇间还带着几分书生气,与田间劳作的庄稼汉截然不同。邱青娥不知道的是,眼前这个少年已在县城高小接触了《新青年》杂志,早就有了与传统观念不同的思潮。

婚后邓华每月回家三四日,白天在私塾教书,夜晚与妻子在油灯下对坐。邱青娥操持家务,孝敬公婆,将邓家上下打理得井井有条。这种平静在1926年秋被打破——农民运动的风暴席卷湘南,将这对年轻夫妻卷入时代洪流。

此时,郴县街头出现惊人一幕:数十名青年女子手持剪刀,当众剪去盘在头上数十年的发髻。这些"剪发女子"中,就有邱青娥的身影。当她顶着短发回家时,婆婆当场晕厥,公公邓兴甫摔碎了茶碗。

"女子留发是祖宗规矩,你这是要败坏门风!"邓母的哭骂声惊动了四邻。邱青娥跪在堂前,手中紧攥着县妇女界联合会的会员证。这个传统女子此刻浑身颤抖,既为反抗礼教而恐惧,又为获得新生而激动。

真正让邱青娥不安的,是丈夫邓华在县城接触的进步思想。她听说城里有些学生鼓吹"自由恋爱",担心自己这个"旧式媳妇"会被抛弃。某个深夜,当邓华回家探亲时,邱青娥试探着说:"现在城里都在反对父母包办婚姻,你说我们这样的婚姻算不算?"

这句话让邓华心头一震。他望着妻子眼中闪烁的不安,突然意识到这个传统女子内心的觉醒。月光透过窗棂洒在床前,邓华握住邱青娥的手,郑重地说:"我们是父母之命,但彼此知根知底。可如果有姑娘被父母逼着嫁给不喜欢的人,我们就要帮她们争取自由。"

邓华之所以这样讲,源于一段尘封的往事。在他结婚前,堂姐春柳曾被父母包办嫁给邱家。那个温婉的姑娘,在婚后因性格不合长期抑郁,最终在生下第二个孩子后撒手人寰。春柳出殡那天,邓华作为送葬队伍中的一员,亲眼看见邱家连棺材都未准备,只用草席裹着尸体下葬。

这段经历深深刺痛了邓华。在长沙读书时,他目睹太多类似悲剧:有女子因反抗包办婚姻跳河自尽,有青年因自由恋爱被家族除名。这些血淋淋的事实,让他在面对妻子试探时,既维护了传统婚姻的合理性,又旗帜鲜明地支持婚姻自由。

邱青娥听着丈夫讲述春柳姐的故事,泪水打湿了枕巾。她突然明白,这个看似传统的书生,竟藏着如此深沉的悲悯。当邓华教她写"自由"、"平等"这些新名词时,邱青娥握笔的手颤抖不已——这些字眼,在她听来如同天籁。

1927年,邓华在县城参与农民运动时,邱青娥已成长为妇女界联合会的骨干。她带着其他妇女走街串巷,宣传放足、剪发,甚至组织起识字班。

他们的对话从家长里短转向了社会变革。邱青娥会兴奋地讲述如何说服守寡的表姐改嫁,邓华则分享《湖南农民运动考察报告》中的见解。

1928年,邓华与邱青娥的儿子邓诗贤在郴县永丰乡呱呱坠地。这个孩子的到来,本该为邓家增添喜气,却因邓华的参军,成为一段漫长分离的开端。

孩子出生仅五个月,邓华便接到组织通知,要前往湘南起义的前线。临行前夜,邱青娥将襁褓中的婴儿紧紧贴在胸口,邓华伸手想摸摸儿子的小脸,却又匆匆收回——他不敢让妻子看见自己泛红的眼眶。

此时的邓家已历经变故。邓华的父亲邓兴甫在1927年因儿子参加革命被捕入狱,虽经家人变卖田产营救出狱,却落下终身病根。1930年邓母病逝时,邓华正在井冈山指挥作战,连最后一面都未能相见。

1936年邓父离世,邱青娥带着年幼的邓诗贤回到邱家娘家,在郴县永兴县油市乡的老宅里,靠着纺线织布艰难维生。

邓诗贤在舅父家度过了童年。1944年,16岁的他考入郴县私立嘉亨中学,这里早已成为地下党的秘密联络点。1948年,邓诗贤加入中国人民解放军第四十六军。

1949年12月,广州解放的消息传遍大江南北。邓诗贤所在的部队刚进驻衡阳,他便迫不及待地跑到街头报摊。当《南方日报》头版刊登"广州军事管制委员会成立"的新闻时,邓诗贤的瞳孔突然收缩——名单中"邓华"二字赫然在目,职务是第十五兵团司令员。

"郴县籍,参加过湘南暴动......"邓诗贤的手指在报纸上反复摩挲。他想起母亲生前说过,大伯邓多英与父亲容貌极为相似。更关键的是,1928年湘南暴动失败后,时任工农革命军第三十三团连长的父亲,正是随朱德部队上了井冈山。

当晚,邓诗贤在油灯下写了一封给"邓华司令员"的信,信中详细叙述了自己的身世。由于不知具体地址,这封信被辗转送到广州军事管制委员会。

1950年1月,广州东山庙前西街的军事管制委员会办公室内,邓华正在处理公文。当秘书将一封标注"急件"的信封递来时,他随手拆开,五个工整的楷体字跃入眼帘——"亲爱的爸爸启"。

邓华的手突然颤抖起来。这个在辽沈战役中指挥过百万大军,在平津战役中令傅作义集团闻风丧胆的将军,此刻却像个孩子般慌乱。

得知儿子在第四十六军服役后,邓华立即联系该军政治部。当他得知邓诗贤正随部队在衡阳整训时,马上安排参谋陈明德借出差之机接人。

1950年2月17日,广州沙河街第十五兵团司令部。邓华站在办公楼前的梧桐树下,不断整理着军装风纪扣。当看到陈明德带着一个青年军官走来时,他的呼吸骤然急促——那挺拔的鼻梁,那坚定的步伐,与照片中的自己何其相似。

"爸爸!"邓诗贤在十步开外就喊出声。这个在战场上面对敌机轰炸都面不改色的战士,此刻却踉跄着扑进父亲怀里。

当晚的团圆宴上,邓华将三个女儿邓青青、邓燕燕、邓英英叫到跟前:"这是你们的大哥,诗贤哥哥。"席间,邓华得知儿子不仅高中毕业,还在学生期间就曾作为地下党员在郴县开展工作,如今是部队的文化教员。他举起酒杯:"你母亲要是知道你今天的成就,该有多欣慰。"

1950年,邓华带着儿子邓诗贤,一起回到了湖南郴州老家探亲。这次回乡,邓华有个特别的心愿——他要带儿子去祭拜一位特殊的故人。

沿着蜿蜒的田埂走了约莫半个时辰,邓华的脚步突然停住了。眼前是一片杂草丛生的荒坡,若不是村干部提前告知,谁也看不出这里埋着位为大革命献出生命的烈士。邓诗贤看着父亲蹲下身,用手轻轻拨开枯草,露出个不足半人高的小土堆,连块像样的墓碑都没有。

"这就是邓天生同志的墓。"邓华的声音有些发颤,他转头对陪同的村干部说,"该为邓天生同志修坟立碑,给他的亲属以抚恤。"

1927年,时任村农会主席的邓天生带着穷苦百姓跟地主豪绅斗智斗勇。那些个深宅大院里的老爷们,花了三十块大洋雇来亡命徒,趁着月黑风高摸进邓家。

第二天清晨,村民们发现这位年轻人倒在血泊里,后脑被锄头砸得凹陷进去,手里还紧紧攥着半块分田地的布告。邓华抚摸着冰凉的泥土,仿佛又看见那个穿着灰布长衫的后生。

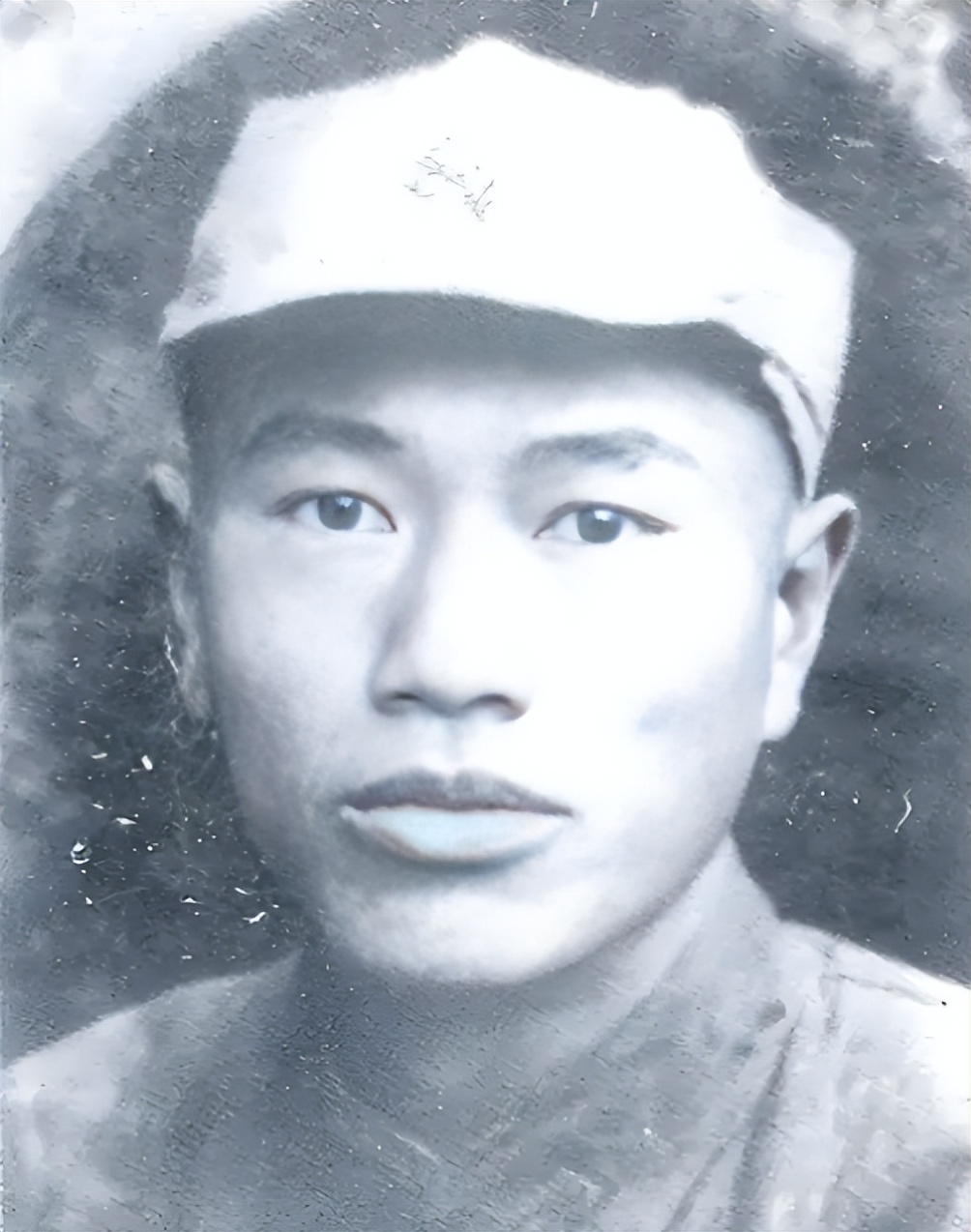

回到老宅的第二天,邓华从堂姐那里接过个油纸包。打开时,他的手指突然颤抖起来——那是张泛黄的照片,照片里的邱青娥带着四五岁的邓诗贤,背景是郴州城里的照相馆布景。

夜色渐浓,邓诗贤发现父亲总在偷偷摩挲照片边缘的折痕。当晚父子俩挤在吱呀作响的木板床上,邓华陆陆续续讲了很多关于邱青娥的事情。月光透过窗棂,照见邓诗贤眼角闪烁的光点。

"我们这一代人,注定做出重大的牺牲。"邓华的声音有些发颤,伸手抹去儿子脸上的泪。此刻,父子俩共同承受着那些永远无法弥补的遗憾,那些用个人幸福换取的民族新生。

第二天清晨,邓华带着儿子再次来到修缮一新的墓前。新立的青石碑上,"革命烈士邓天生之墓"八个字在朝阳下熠熠生辉。邓诗贤将一束野菊放在碑前,突然明白父亲昨夜的泪水:这不仅是为母亲而流,更是为所有在黎明前倒下的同志,为所有在胜利后依然孤独的灵魂。