在老一辈革命家去世时,他们的追悼词通常都会先给毛主席过目。不过,有次周恩来把写好的追悼词递给毛主席后,毛主席却动手改动了部分内容。

这次修改呢,其实就只是把说到陈毅“功大于过”这四个字给去掉了。可毛主席为啥要这么做呢?这背后到底有啥讲究?

【投身革命,不畏艰难】

陈毅小时候,家里过得还算宽裕,但好景不长,慢慢地,因为各种原因,家里情况就一天不如一天了。那时候,陈毅已经跑到成都去上学了。在上学那会儿,陈毅接触并学到了很多关于革命的东西。

那时候,社会因为军阀们不停地打来打去,乱得一塌糊涂,这让陈毅对革命有了更明白的认识。后来,国内革命的风潮起来了,陈毅二话不说,立马就加入了进去,变成了众多革命战士里的一个。

陈毅投身革命后,立马显现出了浓厚的革命热情。他利用以前在学校学到的知识,迅速地把这些知识应用到了革命事业上。在跟着大部队一起革命的日子里,陈毅又掌握了很多战争方面的门道。

陈毅在革命中特别能虚心学习,他把每场战争都看作是长见识的好机会。就这样,在一次次的打仗过程中,陈毅慢慢形成了自己独特的指挥路子。

陈毅在尝过指挥的甜头后,接下来的革命事业里,他也是越干越起劲。那时候的他,早就不把自己的性命当回事了,心里头只有一个念头,只要能对革命有好处,哪怕是豁出命去,他也心甘情愿。

后来抗日战争一打响,陈毅就按照中央的指示,跑到苏北那块地方建了个根据地。但那时候的苏北,局势可不太平。不光有那些乱七八糟的杂牌军捣乱,国民党也不省心,老往那边派兵制造混乱。所以刚开始那会儿,陈毅想把苏北这块地儿稳住,那真是挺不容易的。

碰到这种情况,陈毅很快就给这两边的情况分了轻重缓急。那些当地的杂牌军,是因为共产党的军队突然出现,他们下意识地就打了回去。可国民党那边呢,他们就是想故意捣乱,好让共产党从苏北这块地方走开。

现在咱们能分清主次了,只要能跟那些杂牌部队把事儿说明白,苏北根据地就不会受到太大冲击。搞定杂牌部队后,接下来只需把那些闹事的国民党军队打退,就能顺利占领苏北,建好咱们的苏北根据地。

【文武双全陈元帅】

就像陈毅预料的那样,搞定当地的那些杂七杂八的军队后,苏北那边儿的压力就小多了。这样一来,剩下的就靠打一场仗来摆平了。不过打仗嘛,肯定会有人受伤甚至牺牲,为了减少自己军队的伤亡,陈毅在动手之前,特地制定了一个周全的计划。

不过多亏了陈毅的周密安排,后来的战斗中我军伤亡真的少了很多。并且,陈毅用的那个迂回包围战术,真的挺管用,最后成功地把国民党的主力部队全给围住了,一举歼灭。

陈毅不光是个打仗厉害的军事家,他平时流露出的文学范儿也是相当了得。由于他从小就爱学习,所以对诗词歌赋特别着迷。就连打仗那会儿,他时不时也会心血来潮,随手写上几句诗。

陈毅爱写诗这个爱好,后来让他和毛主席结下了诗缘,成了诗友。他们俩常一块儿聊最近写的诗,互相给对方的新诗提点看法和建议。

新中国成立后,他俩一直维持着不错的写诗伙伴情谊。到了1965年,在一次政治会议上,毛主席还特意问陈毅,最近有没有写新诗啥的。就从他俩这次对话就能瞧出来,在诗歌这事儿上,他俩互相尊重,感情也又深了一层。

【功过留给世人】

不过,那次交谈没过多久,一场突如其来的政治风波导致他们不得不停止交流。由于毛主席和陈毅在某些问题上看法不一致,加上当时国内出现的种种状况,使得他们之间的互动变得更加稀少。

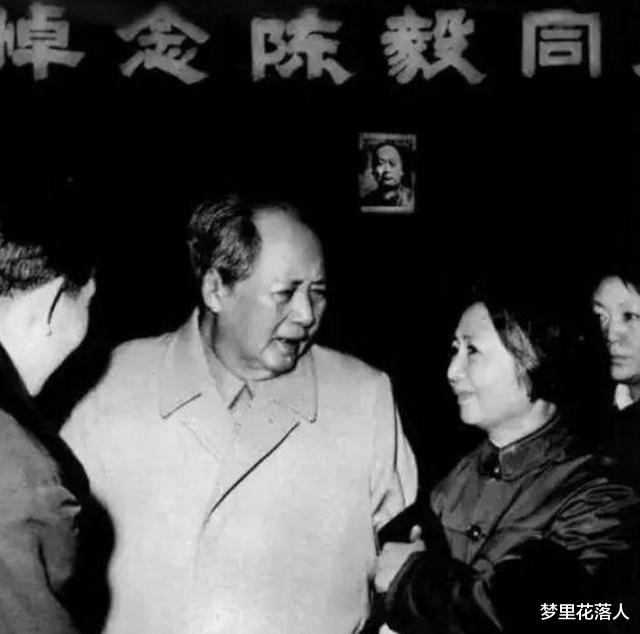

不过话说回来,陈毅和毛主席之间还是有着挺深的交情的。虽然吧,他们俩在一些事情上看法不一样,再加上别的一些乱七八糟的原因,导致两人不怎么碰面,但这可没影响他们俩的革命感情。后来陈毅遭遇不幸走了,毛主席还特意亲自去参加了他的告别仪式。

周总理亲自为陈毅撰写了追悼词,为了表达对陈毅的崇高敬意,并认可他为革命事业付出的种种努力,周总理特意在追悼词的结尾部分加上了这么一句话:“他的功劳远远超过了过错。”

看完整个悼词后,毛主席却让周总理把“功劳比过错大”这话给去掉了。接着,大家就给陈毅办了场庄重的葬礼。在追悼会上,看到陈毅静静地躺在棺材里,一脸严肃,我想毛主席那时候心里肯定也是五味杂陈。

他们俩做了几十年的战斗伙伴,也是心灵相通的诗友。当这位老朋友走了,就算是个大人物,心里也会难过,忍不住掉眼泪。在追悼会上,他特意没提对陈毅的评价,就是为了不让大家因为他的话而对陈毅有啥偏见。

陈毅这一辈子,有功也有过,但到他走的那天,啥都随着风飘走了。不过,他为了革命,为了新中国的建设干的那些事儿,那是永远都忘不了的。他是个了不起的共产主义战士,也是新中国的打造者。

历史是由大众共同编织的篇章,一个人活着时是好是坏,最终都得由历史的长河来裁定。想必大家也会对他有个更为公平、实在的看法。