曾号称“亚洲最大医院”的郑州大学第一附属医院,近日悄然关闭了其运营仅一年半的西院区。这个投资5.83亿元、拥有600张床位的院区,将转型为医学研究平台。从高调开诊到悄然离场,这个院区的命运转折,折射出中国公立医院发展路径的深刻变革。

这个位于郑州西部的院区,曾经承载着优化医疗资源布局的使命。周边居民在家门口就能享受到省级医院的优质医疗服务,如今却不得不重新奔波至其他院区。对需要定期复诊的慢性病患者而言,这意味着要重新建档、重新熟悉就医流程,增添了不小的负担。

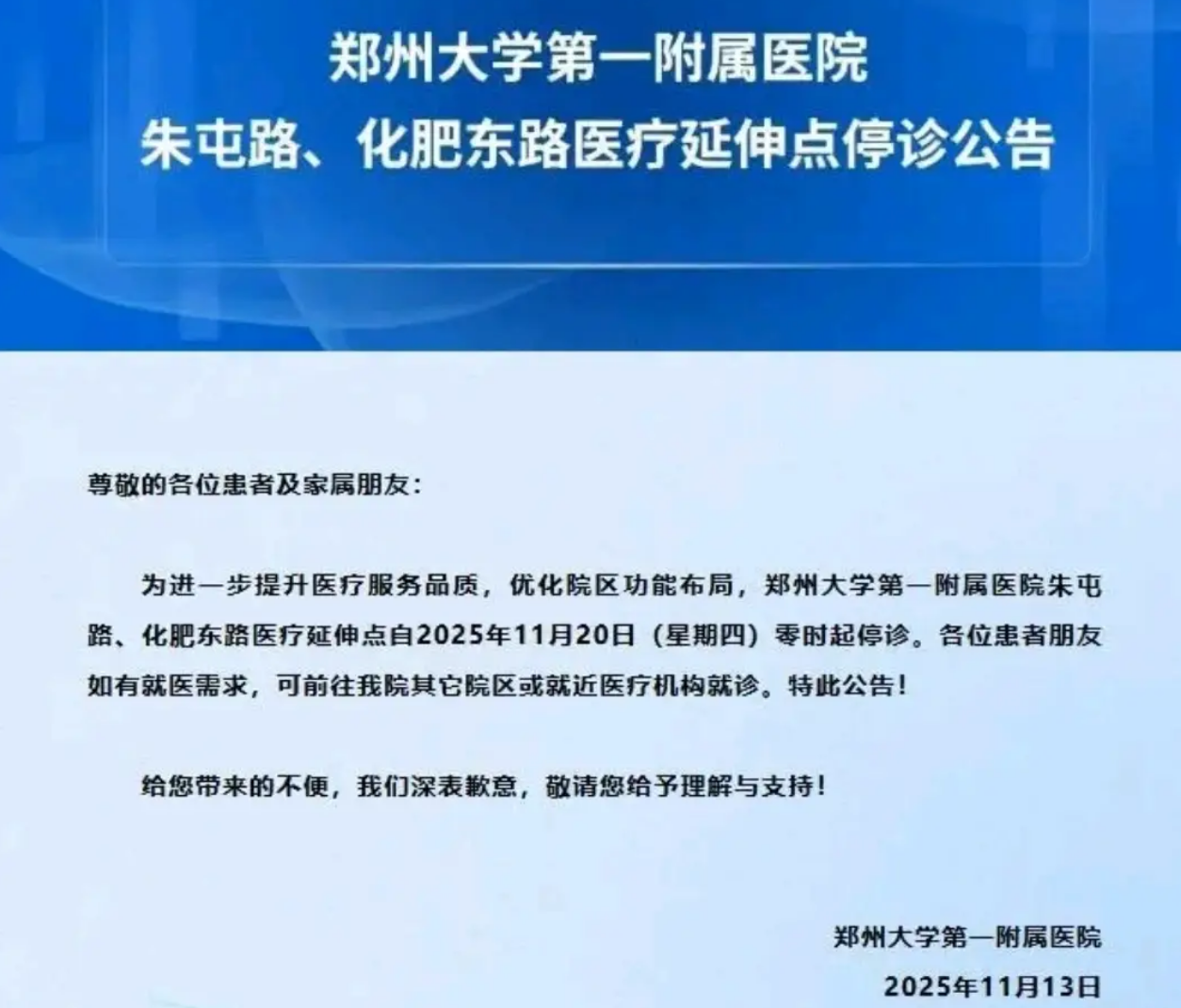

院方将此次调整解释为“优化功能布局”,但业内人士都清楚,这背后是国家对公立医院规模扩张的紧急刹车。2022年起,国家卫健委连续出台政策,明确要求到2025年,公立医院分院区不得超过3个,并对床位数实行严格管控。郑大一附院不得不从“一院五区”收缩至“一院三区”,将总床位数从13810张压缩至7500张以内。

这种“瘦身”并非个例。今年以来,山西省肿瘤医院撤回了南院区,温州医科大学附属肿瘤医院新院区也大幅缩减了建设规模。这些迹象表明,持续近二十年的医院规模竞赛已告一段落。

回顾这段扩张历程,2005年前后,在政策与经济发展的双重推动下,各地大医院纷纷加入这场“军备竞赛”。作为人口大省的医疗龙头,郑大一附院的扩张尤为迅猛:年门诊量从2012年的346万人次跃升至2023年的938万人次,床位数突破万张,成为业界瞩目的“超级医院”。

然而,规模扩张的副作用逐渐显现。大医院对基层医疗资源形成“虹吸效应”,优秀医生向大医院集中,患者不论大病小病都往大医院跑,导致分级诊疗制度难以落实。与此同时,部分新建院区使用率不足,造成资源闲置。更严峻的是,扩建让许多医院背上了沉重债务。数据显示,全国公立医院总负债已突破2万亿元,超过40%的三级医院负债率超过80%。

医保支付制度改革更是给规模扩张模式敲响了警钟。随着DRG付费方式的推行和医保总额控制的实施,医院再也不能依靠“以量取胜”来实现盈利。病人越多,可能亏损越严重,这直接颠覆了传统医院运营的逻辑。

值得注意的是,在郑大一附院西院区停诊前一个月,曾主导该院扩张的原院长阚全程因涉嫌严重违纪违法被调查。虽然官方尚未公布具体案情,但这一时间点的巧合,也让人们对医院扩张背后的治理问题产生思考。

医院的发展逻辑正在发生根本性转变:从追求规模转向提升质量,从粗放扩张转向精细运营。未来,大型公立医院需要重新找准自身定位,更加聚焦于疑难重症诊疗、医学研究和人才培养。

大医院收缩规模只是第一步,如何让优质医疗资源真正下沉到基层,如何建立科学的分级诊疗体系,才是更深层次的挑战。医院发展的评价标准正在重塑——不再比谁规模大、床位多,而是看谁更高效、更专业、更能满足患者的真实需求。这场医疗体系的深度调整,才刚刚开始。