礼乐崩坏,华夏重生

当我们回望东周那段激荡的五百年,常会笼统地称之为“春秋战国”。然而,在这同一个历史舞台之上,“春秋”与“战国”实则是气质迥异的上下两幕。一幕是贵族间的矜持博弈,尚留有一丝古典的浪漫;另一幕则是一切规则被打破后,七雄为生存展开的终极厮杀。

壹、春秋:尊王攘夷的“贵族竞技”

公元前770年,周平王东迁洛邑,历史进入东周,也就是春秋时代的开端。这个时期的名字,源自孔子编纂的鲁国史书《春秋》。

这是一场尚有规则的游戏。

此时的周天子,虽已权势旁落,却仍是天下共认的“天下共主”。好比一个衰落的大家族,族长虽无力管束各方强豪,但族谱名分仍在。于是,诸侯争霸便打出了 “尊王攘夷” 的旗号——尊奉周王,驱逐外患。这面旗帜,是霸主合法性的来源,也是旧秩序最后的余晖。

此时的战争,更像是一种扩大化的外交仪式。

春秋的战场,罕见后来那种灭国绝祀的惨烈。它的目的更多是“争霸”,即迫使对方承认自己的领袖地位。因此,战场上甚至保留着一些后世人难以理解的“军礼”:

不鼓不成列:不攻击尚未列好阵型的敌人。

不重伤:不攻击已经受伤的对手。

不擒二毛:不俘虏头发花白的老兵。

城濮之战中,晋文公为兑现当年流亡楚国的诺言,下令军队“退避三舍”(一舍三十里)。这既是信义,也是一种极具贵族风范的战术自信。此时的战争,有着其残酷之外的矜持与风度。

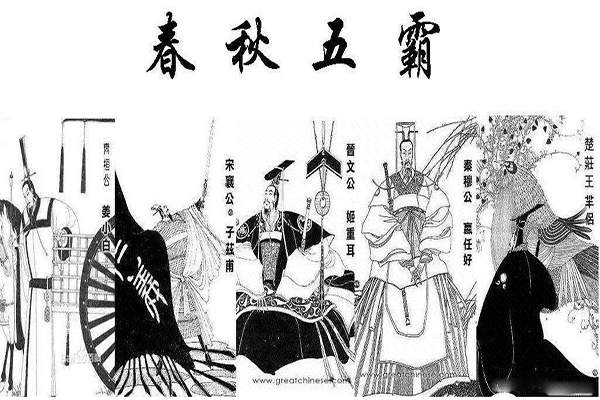

齐桓公、晋文公、楚庄王……“春秋五霸”你方唱罢我登场,他们追求的是在周王室框架下成为诸侯盟主,而非取而代之。 这仿佛一场有裁判、有规则的联赛,强者争冠,但无人想要解散联赛。

贰、战国:礼崩乐坏后的“生存游戏”

历史的车轮驶入战国,画风陡然一变。游戏的规则被彻底撕毁,温情面纱被无情扯下,舞台变成了只有一个胜利者能活下去的“绝地求生”。

两个标志性事件,被史家视为春秋与战国的分水岭:

三家分晋(公元前453年):韩、赵、魏三家大夫瓜分了宗主国晋国。

田氏代齐(公元前386年):齐国大夫田氏取代了原来的姜姓国君。

这意味着,维系旧秩序的宗法制度彻底崩溃了。“以下克上”成为常态,周天子最后的神圣光环也消散殆尽。

战国,是一场无底线的“灭国战争”。

战争的目的从“争霸”变为“兼并”。战争的规模、时长和残酷性,都达到了空前的程度。动辄斩首数万、数十万,目的只有一个:彻底消灭对方的国家,吞并其土地与人民。

长平之战,秦将白起坑杀赵国四十万降卒。这血腥的一幕,在春秋的战场上是不可想象的。这不是道德的滑坡,而是游戏本质的改变——为了根除后患,必须摧毁敌国所有的战争潜力。

为了在生死竞争中存活,唯一的出路就是“变法图强”。

魏国李悝变法、楚国吴起变法,而其中最彻底、最成功的,无疑是秦国的商鞅变法。变法的核心,就是打破世卿世禄,奖励耕战,将整个国家打造成一部高效的战争机器。贵族政治让位于军功爵制,谁能集中全国的力量,谁就能赢得这场生存游戏。

最终,经过惨烈的合纵连横,天下从百余诸侯兼并至齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦“战国七雄” 并立的局面。而那个最精通“变法”之道、将战争艺术发挥到极致的秦国,最终成为了这场大逃杀的唯一赢家。

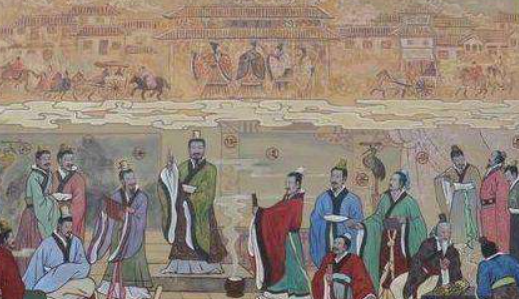

叁、思想的迸发:百家争鸣的黄金时代

社会秩序的剧烈动荡,也催生了思想的空前繁荣。旧信仰崩塌,新秩序未立,知识分子们纷纷奔走游说,提出自己的救世良方,开创了百家争鸣的黄金时代。

儒家(孔、孟)试图恢复“比赛规则”,呼吁仁政与克己复礼。

道家(老、庄)则看透纷争,主张无为而治,回归小国寡民。

墨家(墨子)提倡兼爱、非攻,反对一切不义战争。

法家(商鞅、韩非)则为这场“生存游戏”提供了最冷酷、也最有效的攻略——强化君权、以法治国、追求功利。最终,历史选择了法家,作为终结乱世的利器。

结语

从春秋到战国,我们看到的不仅是一段时间的流逝,更是一部文明在阵痛中蜕变的史诗。

春秋的浪漫,在于其“局限”。在规则的框架内,我们还能看到贵族的信义与风度,那是古典主义的余晖。

战国的伟大,在于其“开创”。它用最残酷的竞争,砸碎了旧世界,为后世两千年的中央集权大帝国的诞生,锻造了基石。那是现实主义的建构。

这段历史告诉我们:当旧的共识瓦解,竞争往往会从有序滑向无序,直至在废墟上建立起一个更强大的新秩序。这五百年的变奏,奏响的,正是中华文明从分封走向大一统的悲怆前奏。