阅读之前,麻烦用你发财的小手点点爱心❤

每日更新更多优质内容,欢迎关注

《沉默的荣耀》没买热搜,没搞营销,靠一支旧钢笔、一段童谣,让两岸观众半夜翻出压箱底的老物件,一边擦灰一边掉眼泪。

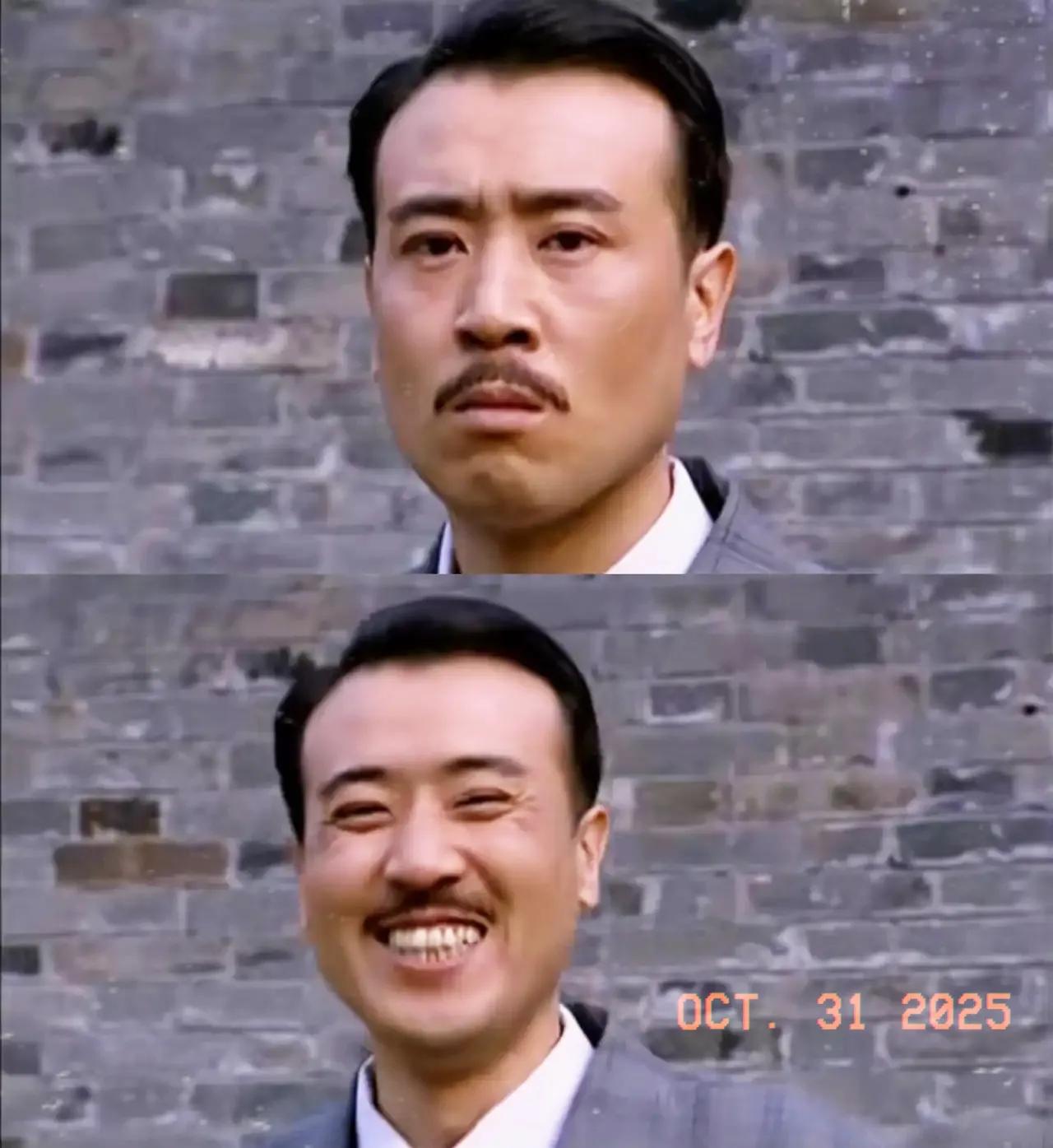

这支“宝珠”钢笔,是上世纪四十年代普通人用的。笔杆泛黄,笔尖歪了,写快了墨会洇开。于和伟写“台湾必归”时,没配乐,没特写,就低头写着,像给家里人留便条。那份平静,反而扎得人心口发疼。

台湾网友晒出自家老东西。淡水一位阿伯拿出父亲留下的同款笔,笔帽裂了,铜丝缠着。他说:“我爸从不提1949年后的事,只留了这支笔,说‘字比人活得久’。”台中女孩翻出爷爷书桌暗格,里面也有一支,墨干了,夹着半张纸:“若回福州,带茉莉花茶,你娘念了一辈子。”

于和伟演得极轻。没哭喊,没激昂,只是坐在灯下推茶杯、削铅笔、理信纸。这些动作是他从烈士家属口中一点点问来的。花莲有位老师留言:“他看窗外的眼神,跟我爸一模一样——那种把一辈子苦都咽下去的沉默。”

剧组发起“晒老物件”,私信涌进来。有人寄来脆得不敢碰的家书,只写“母安,儿无恙”;有人拍下父亲珍藏的徽章,背面铅笔字:“福州,勿忘”;年轻人翻出奶奶的木箱,底层压着1948年马尾到基隆的船票——那艘船,再没返航。

剧中《月光光》童谣,制作组跑遍福建和台湾,找老人一句句对。最后选福州腔,因为吴石是福州人,这是他哄女儿唯一会唱的歌。台湾观众一听就愣住:“这调子,是我阿嬷哄我睡觉时哼的,连尾音颤抖都一样。”

剧组还原生活细节,连酱油瓶怎么摆、台灯什么色都查证。复刻的老式绿台灯,一开嗡嗡响,暖黄光照在墙上,温柔得像小时候的家。

于和伟不靠名气,靠真实。他演的不是英雄,是会怕黑、梦里喊女儿、雨天摸旧笔的普通人。台湾网友说:“他不是在演戏,是在替我们记住那些被时间埋掉的人。”

台北高中老师放片段,学生围问:“课本怎么没写吴石?”有人回家翻相册,发现爷爷码头照背面写着“盼归”;有人查族谱,才知曾祖父是福州人,1949年后再没回去。

这部剧没喊口号,却让两岸人在一支笔、一首歌、一个眼神里,看见共同的来处。真正的连接不在争论,而在抽屉深处、童年记忆、长辈未说完的话里。

我常去听老人讲故事。历史不是年份和事件,是阿公抽屉里的钢笔,是阿嬷哼跑调的童谣,是一封没寄出的信。当这些细节能让海峡两边同时心头一热,就知道——有些牵挂,从未断过。

点个赞,转给那个你心里惦记的人。关注我,一起记住:家国不在远方,就在翻开旧相册的那一刻。

【免责声明】

文章的时间、过程、图片均来自于网络,文章旨在传播正能量,均无低俗等不良引导,请观众勿对号入座,并上升到人身攻击等方面。观众理性看待本事件,切勿留下主观臆断的恶意评论,互联网不是法外之地。本文如若真实性存在争议、事件版权或图片侵权问题,请及时联系作者,将予以删除。谢谢!