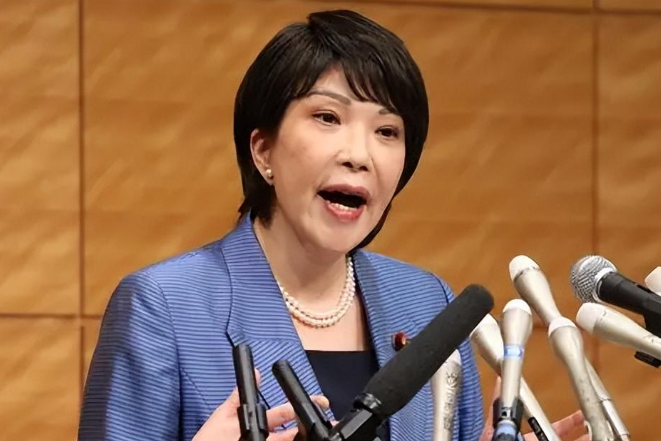

话筒放下去的一刻,高市早苗向台下微微鞠了一躬,闪光灯一下亮成一片。

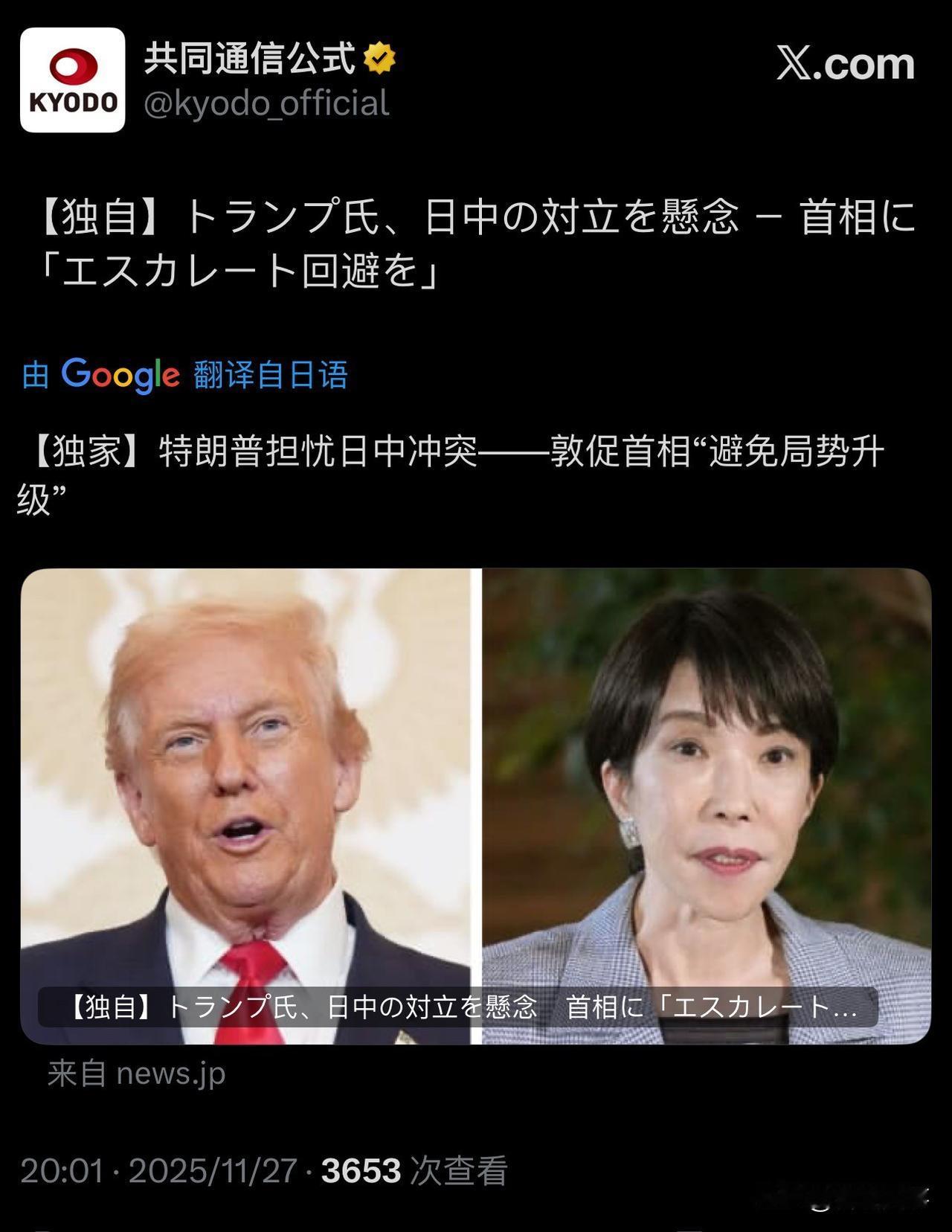

镜头里,她是民调七成多支持率的“人气首相”。镜头外,一群党务干部已经开始在心里画表格:如果现在解散众议院,这张脸能帮自民党多拿多少席位。

他们的算盘,比电视画面简单得多。全国分成一个个小格子,每个格子里有一个名字。高市的支持率越高,这些名字被涂成自民党颜色的几率就越大。75.2%,在日本这种习惯温吞民调的国家,算是很少见的高位。这数字在政治家的眼里,不叫“民心所向”,只有三个字:出手机会。

问题是,这机会只值一阵子。

日本选民的支持率有一个固定节奏。新首相上台,先给一段“看看能不能行”的时间,数字往上冲一段。遇到物价、税收或者丑闻,再慢慢往下掉。高市上台没多久,正好站在那条曲线的高处。党内看着这条曲线,会起一个最朴素的问题:再拖几个月,还能不能维持在这个水平。

这就是为什么,一提到“提前选举”,执政党内部的气氛突然紧张。不是谁突然觉悟要把权力交还给选民,而是知道这张“高支持率”的筹码,放久了就要贬值。

另一方面,他们盯的不是选举本身,而是选举背后的那一大串数字。

桌子上放着的是另一张表:21.3万亿日元的经济刺激计划。对普通人来说,这意味着补贴、项目、就业,对财政官员来说,这意味着更多国债。从上到下翻一遍账,日本原本的债务已经高得难看,现在要再往上加一层。

市场对这些东西的反应比较直。消息一出,债券收益率悄悄往上爬。幅度不算大,方向很明确。借钱成本要变贵一点了。对一个靠大量发债运转的政府来说,这就是一条隐形的警戒线:你可以继续花,只是以后要付更多利息。

高市内阁的打算很清楚,先把钱撒出去,把经济托一托,把支持率稳住。等选举过了,再谈后面的“财政整顿”。嘴上承诺未来会有方案,时间表往后放,力度往轻写。先活过眼前这几年,再说十年之后。

自民党真正想用提前选举换来的,不只是一串席位数字,而是一段比较安静的时间。有足够的议席,预算案在国会好过,想多花一点就多花一点。没那么多议席,每次花钱都要去找在野党搭话,对方就有条件提出交换:你要钱,那就让一点政策;你要搞刺激,那就答应我们某几个条款。

在野党为什么这时突然动作频繁,也和这张“时间券”有关。

立宪民主党的安住淳一口一个“加强合作”,说出来好像是政治理想,其实是票数算不过来的无奈:各家党单独上阵,很难撼动自民党根基,只能拼凑一个更大的牌面,至少在一些选区把比赛拉成五五开。哪怕赢不了,也要让自民党的候选人打得气喘吁吁。

玉木雄一郎则把地图摊开,定了一个听上去有点不上不下的目标:每个都道府县至少要有一个候选人。外行听着像打卡,内行知道,这是在铺摊子。选区里只要有自己的名字,就有拿补助、谈联盟、换条件的资格。选举结果一出来,无论赢输,这些人都能化成数字,变成将来的谈判筹码。

他们心里很清楚,靠这一次选举想推翻自民党不现实,真正有可能改变局面的,是几年以后财政压力积累到某个点,选民普遍开始怀疑“是不是不能再这么拖了”。现在做的这些事,更像是在抢一个未来座位。

他们也清楚,高市如果现在就解散众议院,等于抢先一步,用高支持率锁定未来三四年的主导权。等下次大选,大概率已经不是现在这个人气,经济环境也不一定能继续靠撒钱维持。对在野党来说,现在的每一个动作,都是在试图缩小这次选举的差距,让自民党赢得不那么轻松,让未来的变动空间大一点。

比政党想得更长的,是债券市场和日本央行。

国债收益率的曲线挂在不少人办公室的屏幕上。平时波动不大,就像一条缓慢上升的线。每出一个新刺激计划,每提一轮“未来要整顿财政”的空话,这条线就往上抬一点。抬得越快,财政官员心里越明白:再往前推几年,税收里有多少要拿去付利息。

市场对“提前选举”的兴趣不在于谁会赢,它只在乎几件事会不会被推迟。比如:原定六月要拿出的长期财政规划,会不会因为选举往后拖;央行原本在考虑的政策微调,会不会因为“选举期间不方便”而按下暂停。

日本央行这些年的习惯很固定。选举前后尽量不动大招,不碰利率,不给人留下“央行帮哪一边”的印象。于是,凡是该调利率、该改变购债节奏的时间点,一旦撞上政治安排,就往后挪。一挪,通胀、汇率、资产价格的变化,就用另一种方式慢慢把压力带回到政府头上。

这么转了一圈,提前选举最后变成了一个很微妙的选择:选早一点,能在高市支持率还坚挺的时候,换来一个更好用的国会格局;选晚一点,可能多看几组经济数据、多确认一点政治安全感,却冒着支持率开始下滑、财政压力被市场放大的风险。

这个选择,看上去是高市个人的决断,其实背后绑着好几摞账本。

对普通日本人来说,最直接的是眼前那一本——工资、房贷、物价。宽松花钱政策在他们身上,是购物券、补贴、某个地方项目开工带来的岗位。大多数人不会每天盯着国债收益率,只会感受:今年日子是宽松一点还是紧一点。

对于执政党来说,需要同时盯着第二本账——选举周期。只要选得巧,民心还在,席位稳住,很多难话就可以往后说一点,难的动作也可以拖到下一任。选错了时间,席位一掉,很多事就变成被动应付。

而那本最沉的账,写着日本整个国家的财政,这本几乎没人愿意拿出来摊开讲。因为一讲,就要面对一个问题:哪一代人承担这笔账。

高市早苗现在手里拿着的是一段罕见的高支持率时间窗,外加一套大手笔的花钱计划。看上去,她比很多前任幸运得多。可也正因为这份“幸运”,她被迫要在短时间内做一个选择:是把这股人气用在“争取再宽松几年”,还是用在“现在开始割一点痛”。

从现实看,她和政党都更可能选前者。日本政治几十年的习惯,一次次证明了这点:能往后推的事,先往后推;能不说清楚的时间表,先模糊一下;能靠选票解决的压力,先靠选票顶一下。至于下一任会不会更难,那是以后的人再去想的事。

在野党就等在这个“以后”。他们现在拼命增加存在感,多跑几个地方,多站几次台,有时候看上去像是在打一场明知不占优势的仗。可在他们心里,那不是为这一次打,而是在为将来某个时刻做准备——等财政策略再拖不下去,等选民开始认真问一句“钱从哪来”的时候,他们希望自己不再只是陪跑角色。

某个晚上,东京都心的灯光还很亮。高市在首相官邸里和幕僚开会,讨论的是选举日期和日程表。几公里外,日本央行的大楼里,有人对着图表画线,估算明年利率到底能不能动一下。财政省的电脑屏幕上,国债发行计划一行行排下去。三拨人看起来在干三件不同的事,实际上围着同一堆数字打转。

街上便利店门口的电视,还在播刚才的新闻片段。主持人念出“支持率七成以上”的时候,路过的人停下来瞄一眼,很快又走开。对他们来说,那是一个数字,是一个名字,是某个遥远权力中心的动静。至于这次选举到底是为了什么,他们很难一口气说清楚。

如果有人把三本账拿出来摊开,认真写一句结论,大概会是这样:这不是一场简单的“谁赢谁输”的选战,而是在争夺“还能再拖几年的空间”。

等将来有一天,再也找不到办法把问题往后推的时候,历史会回头看这一段。那时,很可能不会有人记得75.2%这个具体数字,却会有人问一句:当时拿着这张高支持率筹码的人,最后选择把它用在了哪里。

评论列表