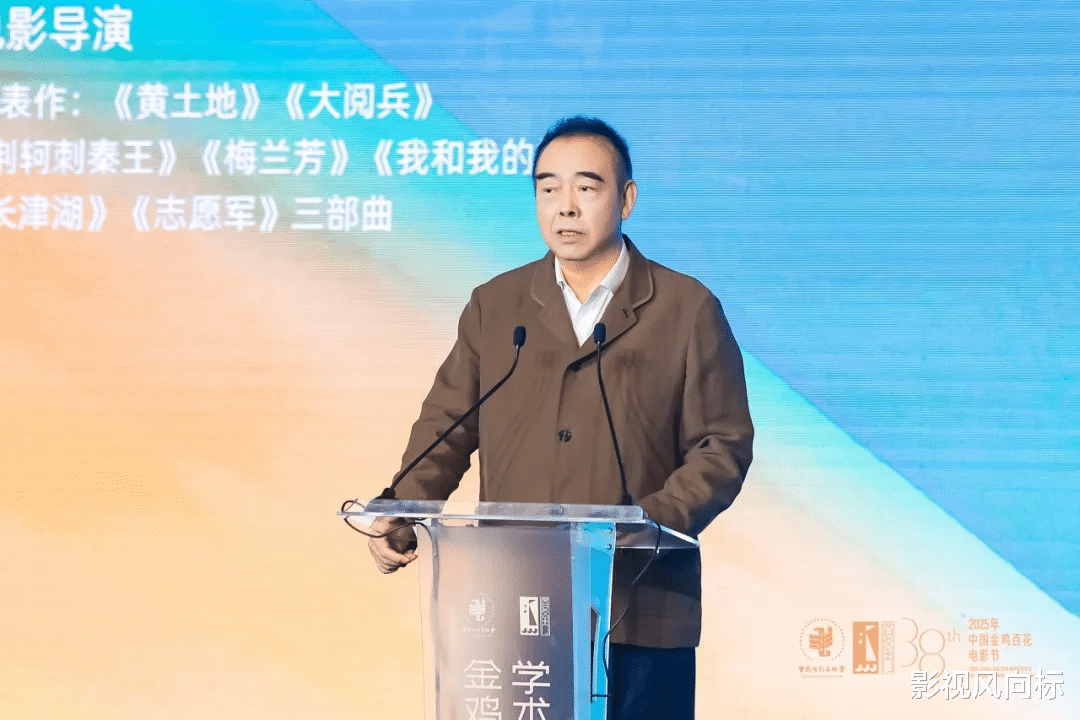

■编者按11月15日,著名导演陈凯歌在2025年中国金鸡百花电影节金鸡电影论坛学术论坛上发表了题为《时代的力量》的年度演讲,回顾自己的少年时代、在北京电影学院读书时如饥似渴看电影、自己对电影与时代关系的看法、鼓励青年电影人与时代同行。本文由《影视风向标》根据现场录音整理摘要。

现在是互联网时代,AI时代就要来了,从我的角度来讲,几十年前的旧事,有什么可以和大家分享的?想了想,有个短句在我脑海中出现:时代的力量。

我是在北京出生长大的,祖籍福建。我的童年很幸福,这在我当年一本自传里有很多的描写。这本书的名字叫《少年凯歌》,全书不过短短的十几万字,却像一位作家说的——那里掩埋着我们最深的爱。

16岁那年,我从北京到了云南边疆的乡村,坐了四天火车和四天汽车。我父亲到火车站送我,递给我食谱和羊肉,我这时就明白:短期内我回不了北京了。

那时候我太小了,北京的家成了魂牵梦绕之地,经常会梦到,梦见父母,甚至连小时候唱的歌都会在大白天像做白日梦一样一直在脑海里头回想。大家都能理解什么叫“离家万里,少年伤怀”,转化成难以言说的一段痴情。

后来我参军去当兵,当了五年的兵,学会了勤奋、守纪律还有不怕苦。那时候我的母亲身体非常不好,我常常给她写信安慰她。

后来,我发现母亲把我给她写的信编成了厚厚的一本集子,用很好看的字体在集子封面上写“滇之鄙来书”,就是借用小时候学的古文“蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富”,意为云南边远地方来的信。

我的父母也给我回信,用孔子的话激励我“士不可以不弘毅,任重而道远”。我小的时候受的教育,基本都是这样。

我的父母都是参加革命的青年知识分子,高高兴兴地踏入了新的、他们为之奋斗的事业。我母亲活到60岁,父亲几年后也去世了,但他们对我的教诲,我始终记在心里。

很巧的是,我的父亲也获得过金鸡奖,也做过金鸡奖的评委。他是福建人,所以我刚到厦门的时候,非常怀念他。

就这样我在云南待了差不多八年才回到北京。我问自己:从北京到云南,究竟是什么使得我的人生道路发生如此大的变化,是什么使得整整一代城市中的青年人走到农村,去那样一个广阔的天地?我说这就是时代的力量。

这个力量是无形的,推动你去接受你生活中一定会遇到的磨难,也推动你获得成长。

在北电读书时如饥似渴看电影1978年,我在北京的工厂已经做了三年工人。随着特殊时期的结束,高考恢复了,经过考试,我和另外152个年轻人——他们的经历和我差不太多——成为十年以来北京电影学院的第一批学生,也就是被称为七八班的这个集体。

我还记得上的第一课,我们系的班主任汪岁寒教授,现在虽然已经不在世了,但我始终记得他对我们说的话“十年没教了,不知道怎么教你们,自己学吧”,自己怎么学啊?去看片。于是就有了北京电影学院当年每周一次或两次由学校开校车,送我们去小西天的中国电影资料馆看电影。

那个时候学校在昌平朱辛庄,离城市很远,但看电影没有人不去。老师同学都在同一辆车里,挤得满满的,这样两三年下来,把国内外的经典影片基本上看了,如饥似渴。

看完回来就是自由讨论,有说有笑,想说什么你就可以说什么,随意表达对当天看的影片的印象,那真是所谓“指点江山,激扬文字”。当年一个个都是眼高于顶,狂得不得了。

有的时候,毕了业的前辈学长带着自己拍完的片子回到学校,就在学校里的食堂里放。这些前辈学长每一次都很紧张,因为七八班的同学看到喜欢的就掌声雷动,不喜欢的就鸦雀无声,一点面子都不给。这样公开透明的评价方式,让我们看到了中国电影真正的希望。

那时候我们只有木框做成的取景器,我们导演系的张客主任举着这样一个木框说,这个是近景,这个是中景,什么器材都没有,有的都在心里,那就是因贫寒和实践而聚集起来的花蕾和梦想。是什么让花蕾最终绽放?还是时代的力量。

七八班和改革开放一同成长当年在朱辛庄,从345路公共汽车站到学校有一条路几百米长,一路回学校的同学们互相讨论对艺术、对电影的各种看法,在几年以后,这些讨论和看法终于有了结果。

我仍然记得我们班最小的女同学小我十岁,一到月明之夜就招呼大家到外面的麦田里走,她是很有激情的女孩子,就是高声吟诵“明月几时有,把酒问青天”这样的诗句,她似乎真的是在追寻一个答案,一个结果。

在几年以后,这样的答案和结果终于来了。这四年的春风秋月,梳理我们的少年时代,我们和改革开放有密切的关系,和改革开放一同成长,做好了在电影创作方面起飞的准备。

我的同学们都非常优秀,在毕业不久两三年里,都拿出了自己创作的作品,七八班是毕业后知名人物最多的一个集体,被称为中国电影第五代。

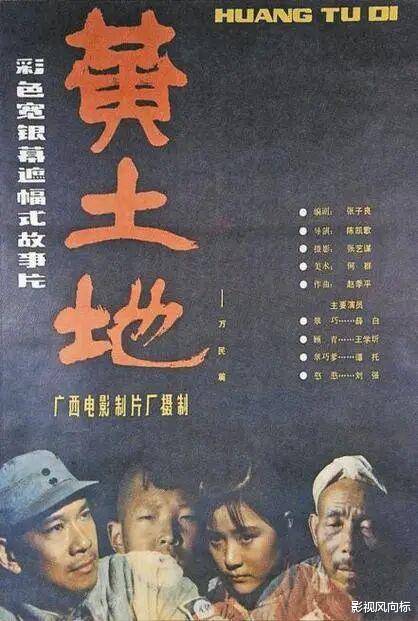

我拍我的处女作《黄土地》时32岁,那时候我们的注意力全在艺术。《黄土地》这样的电影,是内心感动的产物,在语言和结构方面是新的,当时引起了国内外影坛很大的关注。

在时代力量的推动下,我们的这些同学们此后获得了很多的国际奖项荣誉,在一段时间里,中国电影创造了国际影坛上的辉煌成果,成为当时中国文化鲜明的符号。

我记得1992年,我们七八班首次相聚,同学们在铜器上刻下了以下的文字:

遥想当年,朱辛庄内,一百五三同学,少年无忌,十足狂妄,评点今古,奋发向上,欲与前人争短长。十年过去,世称五代,小有气象,而今相遇,白发又添,豪情不减,一笑仍然是童年。热爱生命,忠实生命,洞彻人性,阐发人道,再干十年,还要再开风气先,决不食言。

电影是描写人类的痴情和天真但是,事实证明,这些话只是一种美好的看法,还不到十年的时间,中国电影随着国家发展的大势,再次发生了翻天覆地的变化。

新的时代力量推动规模浩大的市场的出现,由此开始,主体的观众群变了,由大中城市的观众群转换到市场中更大的人群。

对电影的需求也变了,那种传统的、刻意求功,追求艺术完美、深思熟虑而后成的方式,已经适应不了新时代的形势需要。

今天,个人的感动必须转化为观众的情绪出口,才能获得成功。作为电影工作者的个性和独特性,已经不那么重要了。造成这种情况的,仍然是时代的力量。

对我来说,电影是描写人类的痴情和天真,好的电影让人触动,心中似有所感,只能意会,不能言传。

每个时代都有自己的诗人,我自己一直在想,诗人应当是一个时代最后的热血青年。

我还记得有一首诗:从明天起,做一个幸福的人,喂马劈柴,周游世界,给每条河每座山起一个温暖的名字。

这首诗的名字叫《面朝大海,春暖花开》。写出这样诗句的人,(精神)是不会死的。

我仍然希望将目光看向那些为电影欢欣、迷茫、舍弃一切的年轻人,那些为自己的朦胧梦想、微小生命决绝而去的年轻人,那些因为失败而被人取笑但不可能低头的年轻人,他们最终创造的,将是另外一种时代的力量。