很多人评价绘画作品的优劣就是画得“像不像”“对不对”,这无疑是把绘画和照相混为一谈了。真正的艺术,必定要有创作者本身的主观判断和选择在里面,尤其是中国画,很早就提倡“以形写神”,以“传神达意”为主。不了解这一点,你永远无法Get到绘画艺术的精髓。

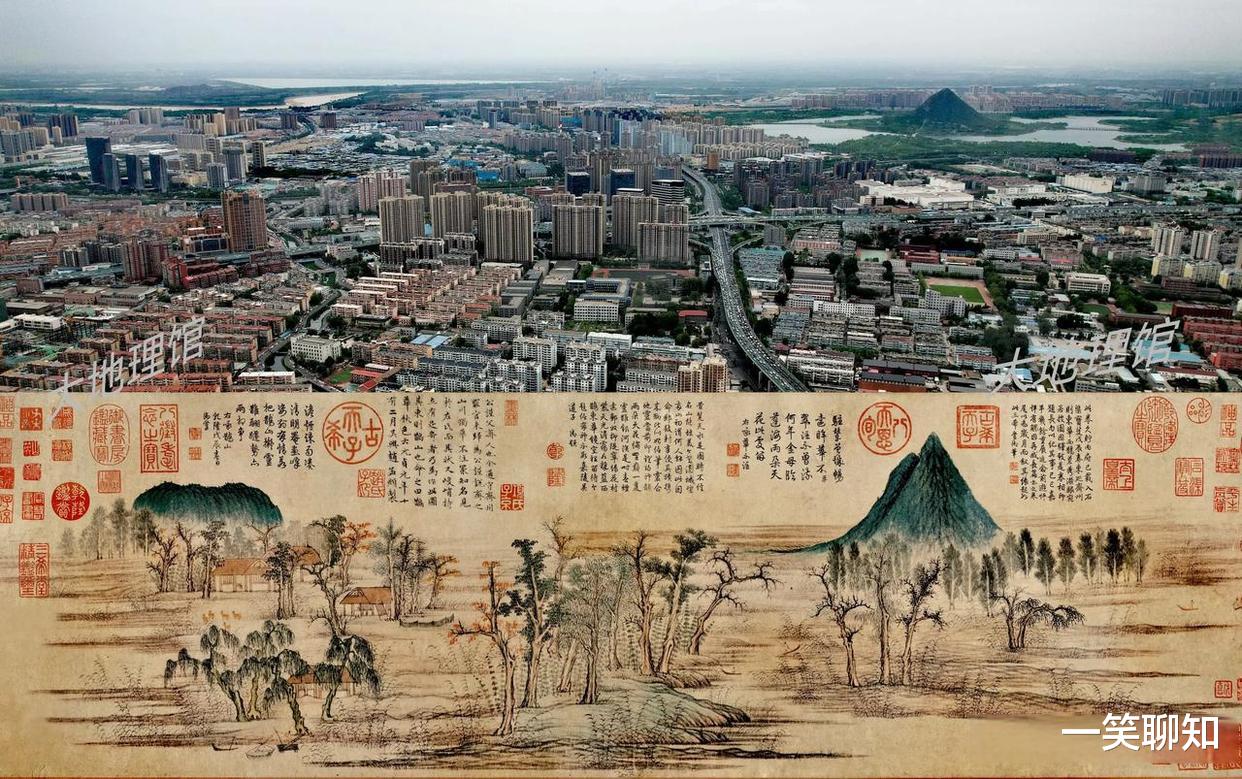

自诩为艺术鉴赏大师的乾隆皇帝也犯过这样的错——他把元朝大书画家赵孟頫的一幅名作贬为凡品,就是因为他拿着画去实地对照,结果发现赵孟頫把山的位置画错了,于是一怒之下,就把这幅画打入冷宫封存。

这幅“进冷宫”的画就是《鹊华秋色图》。

《鹊华秋色图》纸本设色,纵28.4厘米,横90.2厘米,画的是山东济南东北的鹊山与华不注山,现藏于台北故宫博物院。

赵孟頫(1254—1322年),字子昂,号松雪道人、水精宫道人。湖州(今浙江吴兴)人。宋太祖十一世孙。宋亡入元后,被迫入朝为官,备受元帝宠用,官至翰林学士承旨。赵孟頫不但是元代画家、书法家,还精于音律、诗文,著有《松雪斋集》。

《鹊华秋色图》可是赵孟頫特意为吴兴的书画大藏家周密量身定制的墨宝!

南宋初年,周密祖上为避战乱南迁杭州,从此与北国故土隔山望水。待到宋室倾覆,这位江南遗民圈的"文坛盟主"竟对赵孟頫仕元之事睁只眼闭只眼,这般胸襟可把老赵感动得心窝子暖暖的。

赵孟頫早知周密祖籍济南有对"双子星"——鹊山与华不注山。偏巧他当年游历过这两处,便凭着记忆将双峰同框入画,当作"故乡明信片"赠予周密解乡愁。

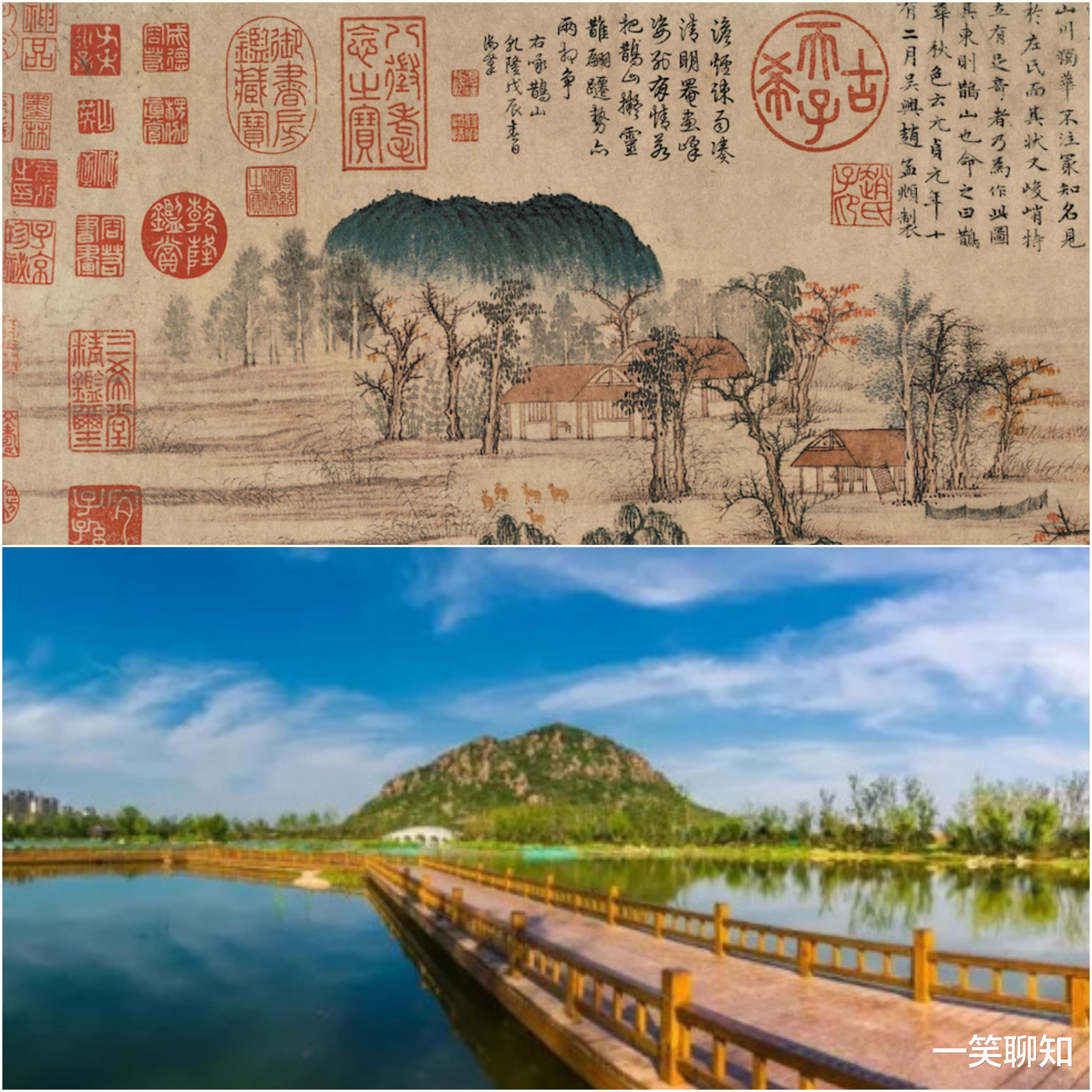

别看这两座山相貌平平,在赵公笔下却焕发出别样神采!他执笔如挥剑,提按顿挫间勾勒出虬劲枝干,转锋折笔处尽显古木苍劲。中锋勾出荷叶皴的肌理,长披麻皴与解索皴交错舞动,把两座山石雕琢得如同董源墨魂附体。

更妙的是青绿设色恍若顾恺之《洛神赋图》穿越而来,近景朱磦点叶似撒落一地秋阳,远树疏影横斜自带留白意境。细看那芦苇丛中渔舟唱晚,纤纤水草随风摇曳,活脱脱把江南的婉约情致搬进了画框!

不过若拿放大镜细瞧,会发现芦苇比船夫还魁梧——这可不是画家眼神不好,而是故意玩起晋朝古风的"比例失调"艺术呢!

要说整幅画最绝的布局,当属郭熙"平远法"的神来之笔。赵孟頫像搭积木般将景物层层推远,近山远岫次第舒展,愣是把二维绢布变成了能呼吸的立体空间,看得人直想钻进画里踏秋去!

另外,赵孟頫这幅画不是写实,而是写意,表达的是他心中对景色的一种理解,倾注了他的感情。所以周密得到这幅画后,如获至宝,开始挂在墙上,天天观赏,以此慰藉自己思乡的情怀。后来还收录到了他的著述《云烟过眼录》中。

董其昌评价这幅画说∶“吴兴此图兼右丞(王维),北苑(董源)二家画法,有唐人之致去其纤,有北宋之雄去其犷。”

要知道当时浓艳工丽的绘画风格主宰了整个画坛。这种过于注重细节的写真,抹杀了画家的灵性。画家的构图、笔法、观察方法、创作思路等等都如出一辙,成了我们现在所说的“行画”。

对此,赵孟頫提出了“复古”的主张,提倡继承晋唐“古意”。是要以晋唐时期那种淡雅、古朴的艺术思想,摆脱当时画院遗留下来的刻板、工谨的习气。通过学习古人的笔法,表现出文人的气质,融入文人画的美学思想和笔墨意趣。

赵孟頫也想通过“复古”,将南方画家们丢失了的,从晋唐就延续下来的北方画法再次引入南方,促进南北文化的交流。

所以,赵孟頫在再现景物方面,做到了从心所欲的境界,开辟出纯粹主观写意的新领域。——西方的画家要等到第二次世界大战前,才领悟到这种“乾坤大挪移”的手法。

从乾隆的误判到董其昌的盛赞,《鹊华秋色图》的际遇恰似一面镜子,映照出艺术鉴赏中 “形似” 与 “神似” 的永恒之争。这幅画如同一盏灯,照亮了后世文人画家探索写意境界的道路,让我们得以窥见艺术超越现实、直指人心的无穷魅力。