这几天,我的后台像被潮水淹没,私信、留言、弹窗此起彼伏,主题只有一个——“乌克兰”。有人把头像换成黄蓝两色,有人发来长篇大论,有人干脆甩给我一张前线照片,配文只有三个字:“怎么看?”我知道,这股突如其来的“乌克兰热”并非空穴来风。11月20日深夜,一条来自乌克兰最高拉达议员阿列克谢·贡恰连科的推文,像深水炸弹般炸开了全球舆论场——四页模糊却足以令人倒吸冷凉的截图,标题只有一行小字:“Trump 28-Point Peace Plan(特朗普28点和平计划)”。短短数小时,欧美多家智库、驻北约外交官、甚至白宫不具名人士先后侧面证实:文件属实,且已在G7内部流转两周。于是,有了今天这篇“万字长文”。我把它当成一次“拆弹”作业:拆的是信息炸弹,也是情绪炸弹。请你泡一杯浓茶,拉紧窗帘,跟随我一点点拨开这28根看似冰冷的钢针,看看它们如何刺穿俄乌之间最后那层薄膜,又如何扎伤每一个试图置身事外的旁观者。

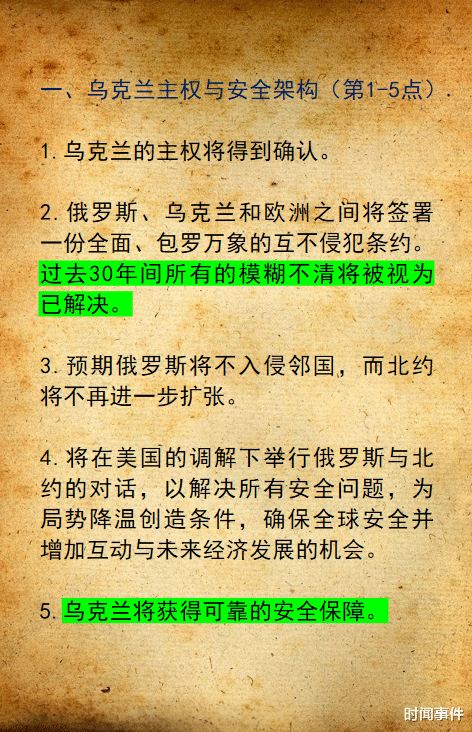

一、当“历史”被强行翻篇:第一部分的5条到底在说什么?

文件开门见山,第一条便掷地有声:“自1991年以来所有遗留之领土、财产、法律诠释争议,一律视为已解决,任何一方不得再行追索。”一句话,三十年恩怨,账本合拢。为了让人明白这条的“重量”,特朗普团队在旁白里附了一段“父子分家”的寓言:苏联是“老父亲”,俄罗斯是“长子”,乌克兰是“次子”。老父健在时,长子家人口多、土地广,于是父亲把克里米亚、顿巴斯等地“借”给次子过日子;老父猝死,遗嘱潦草,兄弟俩对“借”与“送”各执一词,三十年里吵得面红耳赤。如今,特朗普站出来,一把火将账本烧成灰:“别再翻旧账,以后谁提谁就是破坏和平。”看似童话,实则杀机:杀的是乌克兰的法律追索权,也是俄罗斯“历史正义”的叙事根基。更微妙的是,美方用英文“deemed resolved(视为已解决)”而非“legally resolved(依法解决)”,给翻译留下腾挪空间——中文可译作“视为解决”,也可译作“拟制解决”;在国际法语境里,“deemed”意味着“不必再举证”,却并非“不可再举证”。一个单词,暗藏华盛顿最大的心思:先让子弹飞,让既成事实生长,再让时间把“视为”熬成“自是”。这让我想起2016年南海仲裁案,当时裁决书大量使用“shall be deemed”,结果被中方一句“非法无效”顶了回去。如今,特朗普把同一套文字游戏搬到东欧平原,基辅能复制北京当年的硬气吗?至少从贡恰连科泄露的聊天记录看,乌方谈判代表只纠结“deemed”要不要改“recognized”,却没人敢拍桌子说“决不放弃历史权利”。当“历史”可以被一纸计划强行翻篇,历史还是历史吗?或者,它只是大国餐桌上那盘被提前切好的开胃菜?

二、“安全保证”还是“保护费”:美国终于脱下西装、换上算盘

第二部分第4条写道:“美国愿向乌克兰提供‘B级安全保证’,但乌方须每年支付GDP的0.5%作为‘security facilitation fee(安保便利费)’,且须提前三年预付。”——直译过来就是“保护费”。为了让数字更直观,特朗普团队在旁边贴心地算了一笔小账:按2023年乌克兰GDP 1750亿美元计,0.5%约8.75亿;若预付三年,就是26.25亿美元,几乎等于乌财政部全年教育预算。更“贴心”的是,文件注明“可实物抵扣”:粮食、稀土、电网股份、黑海港口经营权,甚至“未来重建项目优先采购权”,皆可折算。换句话说,如果基辅手头紧,可以把敖德萨港未来十年的集装箱码头租金提前折现给华尔街。读到这儿,我脑海里闪过一幕电影画面:身穿防弹背心的乌克兰士兵刚把俄军赶出村头,转身却看见一群西装笔挺的投行经理,举着合同朝他微笑——“恭喜你们收复领土,现在请签字,把下一批粮食以八折卖给我们。”特朗普的算盘声,隔着大西洋都能听见。更有意思的是,文件对“B级安全保证”的定义:若乌克兰本土(不含克里米亚、顿巴斯)遭遇“未经挑衅的攻击”,美方将“牵头协调多国军事回应”,但“不承诺直接出兵”,且“须由安理会确认侵略事实”。绕来绕去,等于告诉泽连斯基:你被打了,我得先开会,再投票,再协调,最后看心情。想起1956年匈牙利、1968年捷克斯洛伐克,莫斯科坦克开进布达佩斯和布拉格时,华盛顿也开过“协调会议”,最终协调出的结果是——“我们表示关切”。历史不会重复,却总爱押韵,还押得如此明目张胆。

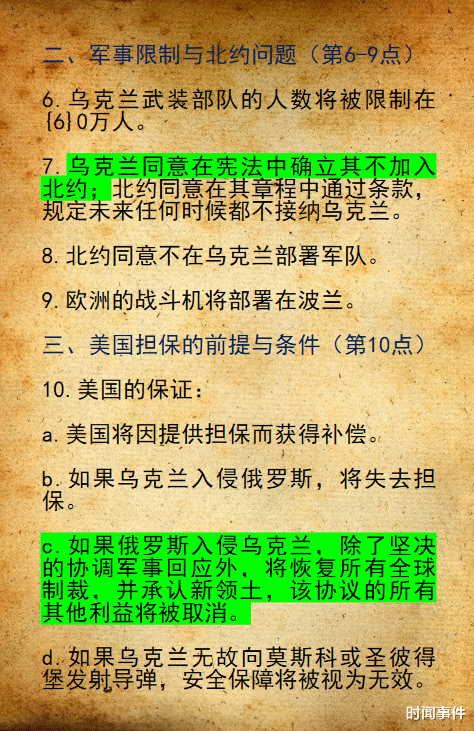

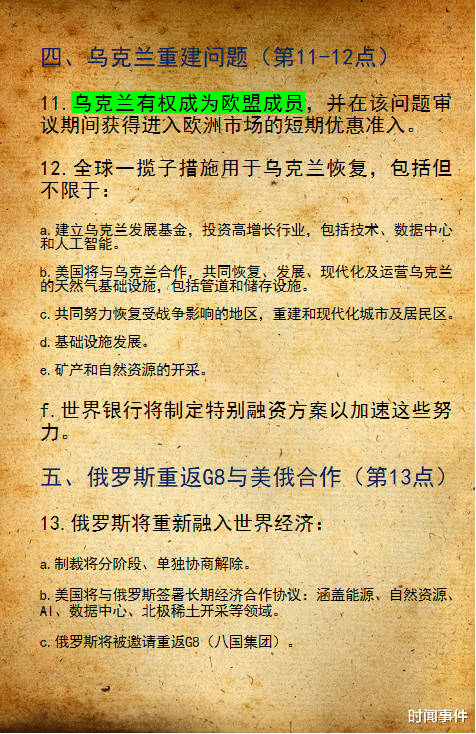

三、“北约”出局、“欧盟”入场:被刻意调包的“欧洲梦”

第三、四部分合计5条,核心只有一句:乌克兰永久放弃加入北约,但可“尽速”加入欧盟。为了堵死回头路,文件要求基辅在半年内修宪,将“不加入任何军事联盟”写进基本法第157条;同时,北约也须修改“门户开放”条款,明确“乌克兰不在邀请之列”。作为“补偿”,美国承诺“全力支持乌克兰在2030年前完成欧盟入盟谈判”。看上去,像是给乌方留了“半条欧洲梦”,实则把“军事安全”与“经济一体化”生生拆成两轨:一轨给莫斯科吃下定心丸,一轨给布鲁塞尔戴上笼头。为何说笼头?只要熟悉欧盟法规就知道,成员国若与邻国存在“未解决之领土争议”,入盟谈判必须暂停。如今文件强行“deemed resolved(视为已解决)”,等于逼欧盟在“接纳乌克兰”与“坚守入盟标准”之间二选一。更妙的是,特朗普团队把“剧本”都写好了:先让基辅在2025年6月前提交“入盟申请”,再把“不加入军事联盟”写进宪法,接着由欧洲理事会“特例加速”,最后由欧盟委员会“技术豁免”领土争议。每一步都踩在欧盟法律灰色地带上,既成事实一旦落地,欧洲那群律师出身的官僚只能打落牙齿和血吞。想起2014年克里米亚危机后,欧盟委员会连夜开会,把“乌克兰与欧盟联系国协定”里“最终可能导致成员国资格”那句悄悄删掉;如今,同一张桌子,同一批人,却要亲手把删掉的东西加回去,还要赔上“特例加速”的笑脸。政治最残忍的地方,就在于它让昨天的受害者,变成今天的共犯,还让你自我感动“我们在拯救欧洲价值观”。

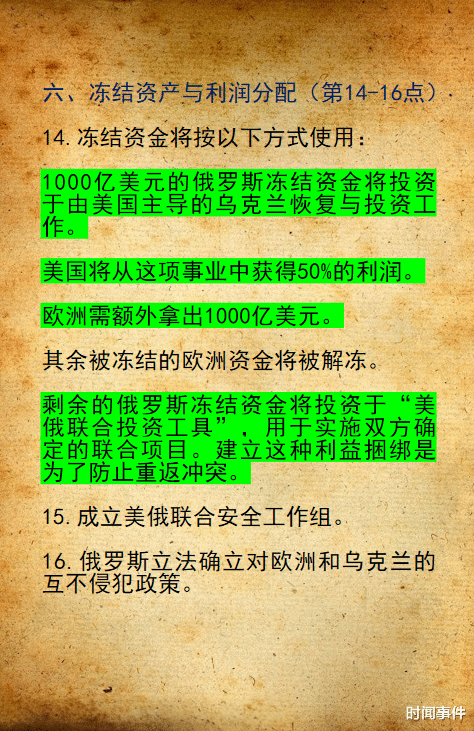

四、1000亿美元“投资”游戏:冻结资产如何变成华尔街的盛宴?

第六部分第3条提到:欧美目前冻结的俄央行资产约2800亿美元,其中1000亿将注入“乌克兰重建投资基金”,由美方主导,投资利润“五五分成”。文件特意用加粗字体标注:“基金将优先采购美国技术与服务。”——一句看似普通的商业条款,实则把“抢劫”升级成“洗钱”。为了说明操作空间,我举个“最小化”的例子:假设基金决定花10亿美元给乌克兰重建一座光伏电站,美方指定采购本国某企业生产的薄膜组件,市场公允价每瓦0.3美元,但合同价可报到0.5美元,多出来的2亿美元以“技术服务费”名义回流华尔街;再让俄方资产承担50%亏损,即1亿美元,等于用俄罗斯的钱,填美国的账。放眼更宏大的基建项目——高速公路、电网、5G、港口、稀土精炼厂——只要“优先采购美国技术”这条尚方宝剑在手,利润回撤的空间就是天文数字。更“精彩”的是,文件允许基金“以股抵债”:乌政府若还不起贷款,可把国企股权折算给基金,而基金再把其中一半分给美方投资人。于是,一条完整的“食物链”成形:俄罗斯被冻资产→基金→美国公司订单→乌克兰国企股权→华尔街证券包销。三步之后,1000亿美元俄资产,摇身一变,成为华尔街账户上持续增值的“东欧重建ETF”。当年马歇尔计划,美国至少还自掏腰包;如今,特朗普连“掏腰包”都省了,直接用对手的“被冻结积蓄”做本金,赚到的利润却一分不少落进自己口袋。什么叫“空手套白狼”?这就是教科书级别的示范。

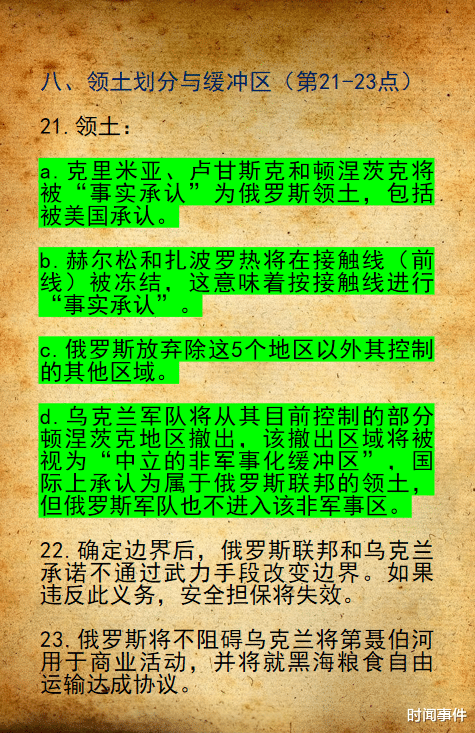

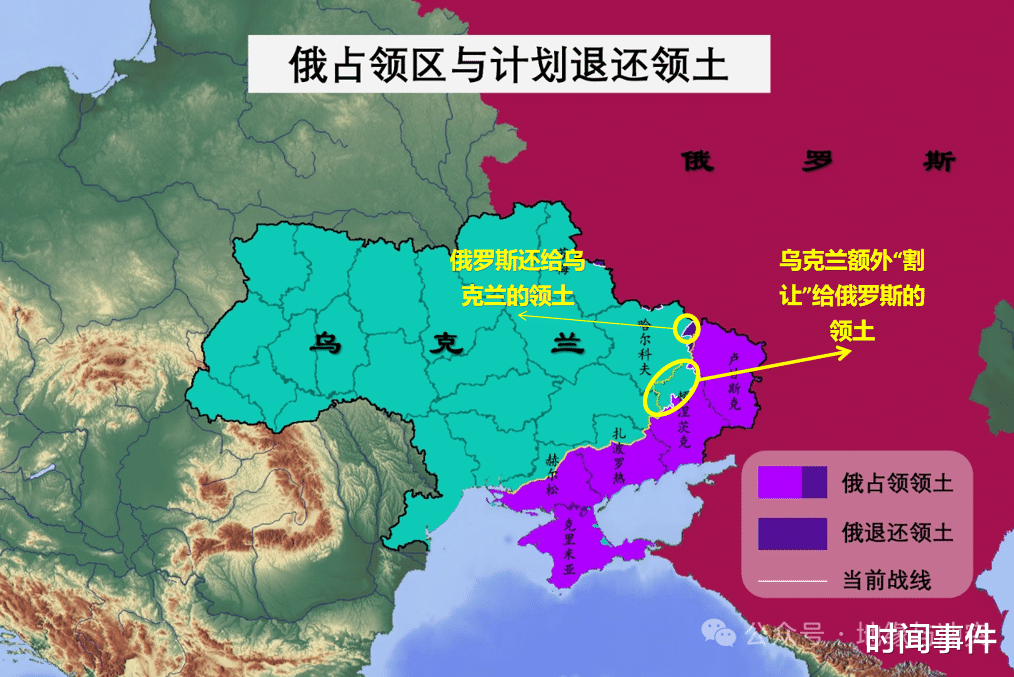

五、第八部分:被“引号”包裹的领土,被“默认”吞噬的主权

第八部分第2条写道:克里米亚、卢甘斯克、顿涅茨克“‘de facto(事实上的)’归属于俄罗斯”,但“无须签署任何额外法律文件”。一句话,把国际法里最敏感的“de facto(事实)”与“de jure(法律)”生生掰开:只要大家“心里明白”,不必“白纸黑字”。为了降低乌克兰国内反弹,文件建议基辅用“自治行政区”名义,把上述地区“暂时”划出宪法管辖,同时设立30年“静默期”,期间不得提出主权声索。30年后,谁还关心今天这份文件?特朗普的律师团队,显然深得“时效取得”精髓:只要让争议土地在俄方手里连续握满三十年,国际法院再受理时,都会考虑“既成秩序”与“民众稳定生活”因素,届时乌克兰想翻案,难度指数级上升。更“细思极恐”的是,文件要求乌军“在停火协议生效后100天内”,从卢、顿两州“政府控制区”撤出所有重型武器,仅保留轻步兵营维持“治安”。换句话说,那些至今仍在阿夫迪夫卡、马林卡一线苦守的乌军部队,不仅得不到反攻命令,还要亲手把用血换来的阵地,一寸寸让给对面。一位曾在索莱达尔打过巷战的乌军排长哽咽道:“如果我们真按这计划撤退,就等于把2022年冬天埋在雪地里的兄弟,再挖出来卖一次。”最冰冷的还不是撤退本身,而是文件对“撤退”的修辞——“redeployment for peace”(为和平重新部署)。战争年代,所有撤退都被叫做“转进”;和平年代,所有“转进”又被叫做“和平”。语言被权力熬成一锅粥,吞下去的人,连骨头都不吐。

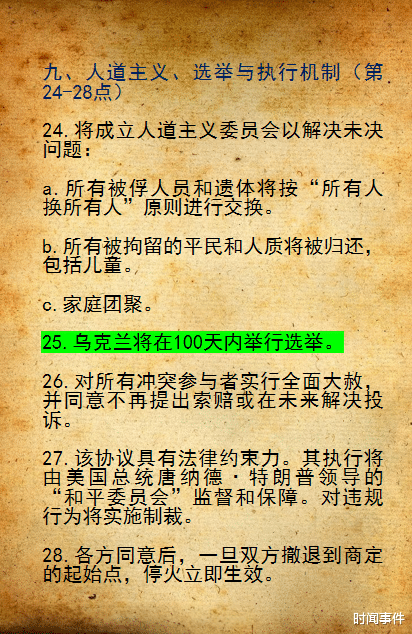

六、100天“选举倒计时”:特朗普给泽连斯基的“死亡时钟”

第八部分第5条:“乌克兰将于协议生效后第100天举行总统与议会选举,国际观察团须全程监督。”——看似平常,实则暗藏杀机。100天,刚好是乌克兰宪法允许的最短选战周期;更关键的是,根据乌宪法,战时状态不得举行选举。若想如期投票,必须先解除战时状态。而一旦解除,现任总统即失去“战时元首”的额外权限,包括:不经议会直接任免州长、以“国防需要”名义征用企业、对外签署军事协议可事后追认……对泽连斯基而言,这无异于自废武功。更何况,经过三年战争,乌国内600万难民、500万内部流离者,投票权如何统计?东部占区、前线阵地,选票如何送达?文件只淡淡一句:“由中央选举委员会技术解决。”——把最大的雷,踢给基辅自己去踩。特朗普为何如此急迫?除了个人好恶(他曾公开称泽连斯基“the greatest salesman in history”),更深层原因是:只有把“战后”与“选后”捆绑,美国才能用“民主合法性”锁住乌克兰,让任何后续政府都不敢轻易推翻这份协议。否则,只要泽连斯基或他的继任者哪天想“收复失土”,华盛顿就能指着投票记录说:“协议是经你们人民授权的,想反悔就是背叛民主。”到那时,乌克兰不仅失去土地,还要失去道德高地。民主,这把曾让橙色革命、广场革命闪耀东欧夜空的火炬,如今却被拿来炙烤乌克兰自己的脚底板。谁说历史不会黑色幽默?

七、从28点到19点:欧洲的“修改”只是把刀柄换成象牙

11月22日,布鲁塞尔,欧洲理事会大楼灯火通明。德国、法国、意大利、西班牙、荷兰、英国、挪威、芬兰、加拿大、爱尔兰……十国大使围桌而坐,面前摊开的正是那28点。会后,联合声明轻描淡写:“可作为谈判基础,但仍需技术完善。”——外交辞令翻译过来:框架我们收下,刀子请打磨。果然,48小时内,一份“19点”精简版在欧盟内部流传:删去“保护费”具体数额,改为“由双边协定另行约定”;把“乌修宪禁入北约”改成“乌克兰安全安排应兼顾欧洲—大西洋空间整体稳定”;至于1000亿俄资产,欧盟坚持“必须由多边共管”,利润分成“不得超过30%”。看上去,欧洲在替乌克兰“砍价”,实则只是把刀柄换成象牙,刀刃依旧朝基辅。最讽刺的是,关于“领土de facto归属”这一条,欧盟一句没改——不是不想,而是知道改了也白改。莫斯科早已放话:任何“法律层面”的主权再确认,都会触发“谈判立即终止”。于是,欧洲选择“不参与、不背书、不反对”的三不主义:把脏活甩给华盛顿,把道义留给自己,把眼泪留给乌克兰。一位参与闭门会议的欧洲外交官私下说:“我们当然知道这是在强暴国际法,但强暴者是美国,乌克兰如果恨,也只会恨大西洋对岸。”——一句话,把“老欧洲”的犬儒与精算暴露无遗。当年慕尼黑协定,英法把捷克苏台德区卖给希特勒,至少还签了字;如今,布鲁塞尔连字都不签,却指望历史把责任记在美国名下。可惜,历史从不缺记仇的笔。1938年,张伯伦回伦敦时还能挥着协议说“带来了一代人的和平”;今天,欧盟连一张可以挥动的纸都没有,却幻想自己能置身事外。或许,他们忘了,乌克兰平原上的黑土,一旦被鲜血浸透,就会长出复仇的麦穗,西风一吹,整个欧洲都打喷嚏。

八、债务的锁链:当“荣耀”成为唯一的流通货币

协议草稿第17条,隐藏在一堆“重建基金”条款里,极易被忽略:“乌克兰须以国家信用为担保,对剩余冻结俄资产发行‘重建主权债’,期限30年,年息3.5%,由美方投资银行组团包销。”——一句平淡到极点的财经术语,却为乌克兰未来三十年戴上紧箍。按目前被冻结的1800亿俄资产(去掉已划走的1000亿投资基金)计算,基辅需发行约800亿美元主权债;30年本息合计,约1400亿。加上乌政府既有外债1900亿,乌克兰一国的债务余额将突破3300亿美元,相当于战前GDP的1.8倍。而2023年,乌财政税收(含国际援助)仅450亿美元,利息支出就要吃掉120亿——四分之一的国家预算,拿来还利息。一位基辅经济学者在电台里哀叹:“我们打赢了莫斯科,却输给了复利。”更残酷的是,文件允许“债务转股权”:若乌政府无法按时付息,债权人有权选择“将应收利息折价为乌克兰基础设施特许经营权”。换句话说,今天借的是美元,明天还的可能是一段高速公路、一座变电站、一片黑土地。于是,一幅“战后乌克兰”的讽刺画卷徐徐展开:第聂伯河大桥,属于某纽约退休基金;利沃夫到敖德萨的铁路,由高盛运营;黑海港口码头,股权挂在伦敦交易所;甚至连基辅市政供水,都外包给一家特拉华州注册公司。乌克兰人终于赢得“荣耀”——因为除此之外,他们已一无所有。1932年,这片黑土地曾因为斯大林“征粮”饿死三百万人;如今,它可能因“偿债”失去未来三十年发展的钥匙。当年饿殍遍野,至少土地还是国家的;若此协议落地,连土地都要被“特许经营”。谁说历史总在进步?有时,它只是换了一身更精致的西装,重新举起镰刀。

九、谁赢了?一张分配表背后的黑色幽默

至此,我们可以给出一份极简“战后分配表”:

-利润——归美国:投资基金采购、技术溢价、债务包销、股权运营,预计总回报600–800亿美元,纯利润300亿以上,且全部以美元计价,回流本土。

-土地——归俄罗斯:克里米亚、卢甘斯克、顿涅茨克“de facto”入俄,赫尔松、扎波罗热“按实控线”停火,面积合计约9万平方公里,占乌战前领土15%,可居住人口600万。

-债务——归欧洲:欧盟已承诺的贷款、未来可能追加的重建借款、对乌宏观经济救助,总额逼近2000亿欧元,其中80%需偿还,且以欧元计价,一旦乌克兰违约,账面坏账将挂在欧洲银行体系。

-荣耀——归乌克兰:国旗继续飘扬,国歌照常高唱,总统按期选举,议会继续开会,官方称谓仍是“独立、主权、统一、民主国家”,只是主权被打了引号,统一被加了括号,民主被上了闹钟。

于是,一场持续三年的血腥战争,以如此荒诞的“四赢”收场。莫斯科红场,可以再次举行胜利阅兵;华盛顿国会,可以宣布“民主胜利”;布鲁塞尔总部,可以高唱“欧洲团结”;基辅独立广场,可以点燃纪念蜡烛。每一方都拿到自己想要的那一块遮羞布,至于遮羞布下面是不是血淋淋的伤口,谁在乎?正如乌克兰谚语所说:“当富人分猪肉时,穷人只能得到荣誉。”今夜,荣耀在乌克兰上空闪亮,像一颗高悬的北极星,照亮三代人还债的漫长黑夜。

十、尾声:第三代人的还债路

最后,让我们把镜头拉远,从抽象的数字回到具体的人。2030年的敖德萨港,黄昏,一位15岁少年站在码头,看巨型集装箱船缓缓入港。船身漆着纽约港务局标志,吊车司机说的是英语,海关人员用的是美方系统。少年父亲在2023年马里乌波尔巷战中失去左腿,母亲在国际难民署办事处排队三年,终于获准去波兰打工。少年本人即将中学毕业,报考的是港口管理职高——课程由美方基金会赞助,毕业后可直接进入码头运营公司,起薪每月450美元,其中120美元将自动划扣到“国家偿债基金”,持续30年。少年对采访的记者说:“我不一定能活到债务还清那天,但老师说,只要按时扣款,我的孙子就能拿到‘自由公民证’,可以免签去欧洲。”——一句平淡的陈述,却比任何口号都震耳欲聋。或许,这就是“28点”或“19点”最终落地的模样:不是枪炮停息、山河重整,而是债务的滴答声,伴随每一代乌克兰人,从摇篮到坟墓。战争没有结束,它只是换了一种更安静、更合法、更可持续的方式,继续啃噬这片土地。至于那面曾被高举的黄蓝旗,仍在风中猎猎作响,只是旗影之下,已找不到一块完全属于乌克兰的乌克兰。有人说,历史是胜利者书写的;其实,历史更多时候是债主书写的。胜利者只写一页,债主写一生。今夜,当你合上手机,愿你能想起黑海岸边那位15岁少年——他的孙子还要63年才能偿清债务,而那时,世界是否还记得2022年2月24日那个清晨?愿我们都不忘。