什么样的遗憾,能让一位战神念念不忘54年?直到生命最后一刻,他才小心翼翼地问出那句话。如果堂弟没有如实回答,谁也不会知道,这位在战场上叱咤风云的将军,心里竟藏着如此柔软的一角。

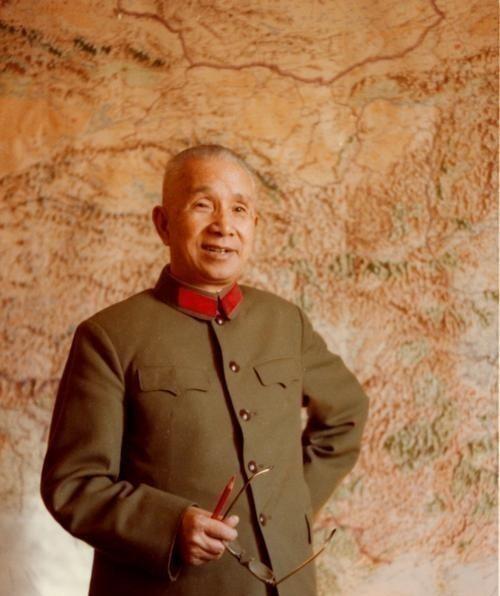

1981年的北京,秋风刺骨。301医院的病房里,一位老人连翻身都困难得厉害。若不是知情人在旁,你绝对无法将眼前这个虚弱的老者与那个曾经在孟良崮战场上指挥若定的粟裕大将联系起来。

那天,堂弟粟多瑛从湖南老家赶来探望。粟裕没有询问国家大事,没有关心战局变化,反而像个做错事的孩子,轻声问道:"家里的那棵枫树,还在不在吗?"

就这一句话,仿佛打开了这位硬汉心底尘封了半个多世纪的柔软。

说实话,现在的我们很难理解这种感受。现在交通多方便啊,想家了,高铁票一买,半天就能到家。

但对粟裕那一代人来说,"回家"两个字,有时候比打赢一场淮海战役还要艰难。

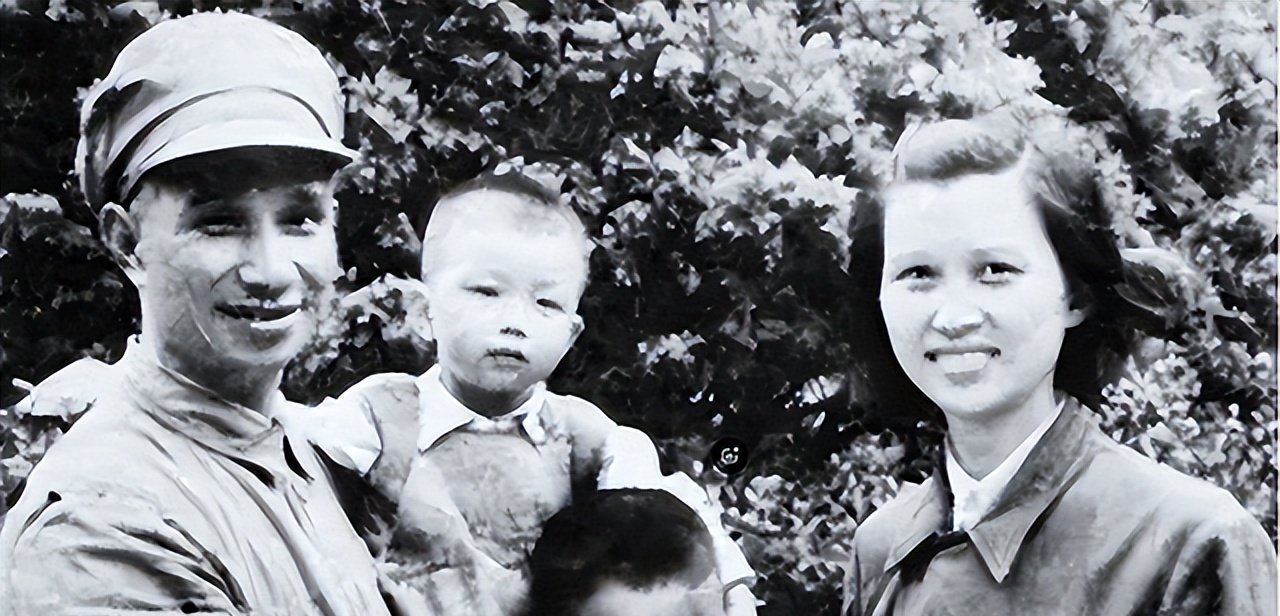

他的老家在湖南会同县的枫木树脚村,光听村名就知道是个充满诗意的地方。小时候的记忆里,漫山遍野的红枫,还有那位天天带他练武的长工阿陀。

1927年,二十岁的粟裕跟着队伍上了井冈山。那时候他可能以为,等仗打完了就回来。

谁又能想到,这一走,直到满头白发,那双脚再也没能踏上家乡的泥土。

历史这玩意儿有时候真不讲理,它把人推上神坛的同时,也剥夺了你当普通人的权利。

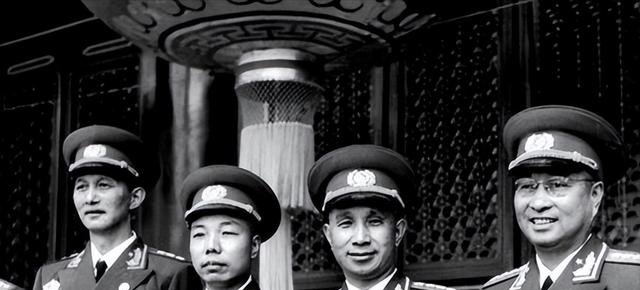

这五十四年间,他从一个小班长干到了野战军代司令,简直是"火箭式"晋升。

可代价呢?

是在华东战场上,每天脑子里装的是几十万大军的吃喝拉撒和生死存亡。那会儿别说回家了,连睡个囫囵觉都是奢侈。

那时候当将军不是现在的朝九晚五,那是把脑袋别在裤腰带上过日子,哪有空想家?

建国后,大家都觉得日子安稳了,这下总该回去看看了吧?

他又一头扎进了总参谋部的工作里。

这人就是个典型的工作狂,哪怕后来身体垮了,心里想的还是怎么防备敌人。

我们常说忠孝难两全,在粟裕身上,这不只是一句空话,那是实打实的痛。

1981年这次住院,其实他的身体已经是在报警了。

你也别觉得他是铁打的,后来火化的时候大家才发现,他颅骨里居然嵌着三块弹片!

那是战争留给他的"纪念品"。

再加上高血压、美尼尔氏综合症,这老爷子其实天天都在忍受剧痛。

所以当堂弟告诉他"枫树都在,长得可好了,乡亲们也都念叨你"的时候,粟裕脸上的那个笑啊,真的比他在指挥部里听到打胜仗还要舒坦。

那一刻,他不是什么大将,就是个离家太久的游子。

组织上也看出老爷子的心思了,既然人回不去,那就把"家"搬过来呗。

中央军委特意派了张震将军——那可是粟裕的老战友,带着人专门跑了一趟湖南。

他们拍了老房子的照片,拍了那棵老枫树,甚至还挖了家乡的土,带了家乡的特产回来。

当这些照片摊在病床上的时候,粟裕戴着老花镜,一张一张地看,看了好久。

看着那些黑白照片,老将军戴着老花镜看了又看,仿佛那就是彩色的,甚至能闻到家乡红薯的味道。

这时候可能有人要问了,既然都病成这样了,也是最后的日子了,为什么不任性一把,非要回去看看呢?

这就是粟裕让人敬佩,也让人心疼的地方。

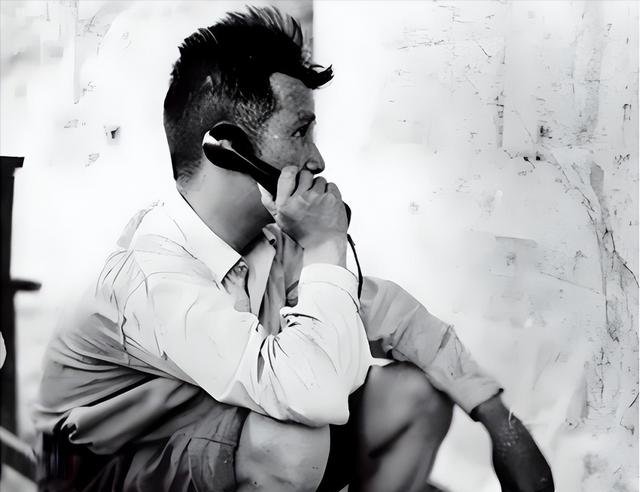

除了身体确实经不起折腾,还有一个更重要的原因压着他——写回忆录。

你以为他是为了给自己留名?

恰恰相反,这老爷子低调了一辈子,最烦别人吹捧他。

一开始让他写,他是一百个不愿意。

后来有人跟他说,这些战例如果不写下来,以后打仗我们的战士还得流血交学费。

这话一下子击中了他的死穴。

为了这本回忆录,他在病床上是拼了老命的。

那时候他头痛得厉害,有时候话都说不利索,还得靠别人整理。

对他来说,回乡看枫树是满足自己的小情感,而把打仗的经验留下来,是作为一个开国大将最后的责任。

在"想家"和"责任"之间,他再一次选择了后者。

这是一个职业军人最后的冲锋,哪怕对手是死神,他也得把这本"避坑指南"留给后来人。

看看那时候的将军们,每个人都有自己的执念。

许世友晚年非要土葬,是为了给老娘守坟;而粟裕直到闭眼,都在践行那个"随时准备打仗"的誓言。

这种骨子里的硬气,真的是装不出来的。

1984年2月5日,粟裕的心脏停止了跳动。

遵照遗嘱,妻子楚青把他的骨灰撒在了曾经战斗过的二十个省市,当然,也包括那片他想了一辈子的枫树林。

你说,一个人的一生,应该是被家乡的红枫树记住,还是被历史的硝烟铭记?或许对粟裕来说,这两者本就是一回事。