好的,朋友们,咱今天不聊那些虚头巴脑的,就来实实在在地啃一块“硬骨头”——南宋状元洪遵的楷书尺牍。

你可能听说过“状元”这名头,觉得厉害,但可能对他的字没啥概念。我敢说,只要你静下心来,跟着我的笔触,仔细瞅瞅他这笔楷书,你绝对会惊叹:这字,写得是真讲究!它不是那种张牙舞爪的“网红体”,而是像一位内功深厚的老师傅,一招一式,都透着规矩和功力,耐看,更耐品。咱们今天就抛开他状元的身份、那些历史故事,单刀直入,就聊他这笔字里的“门道”,看看古人是怎么把楷书写得既工整又活泛的。

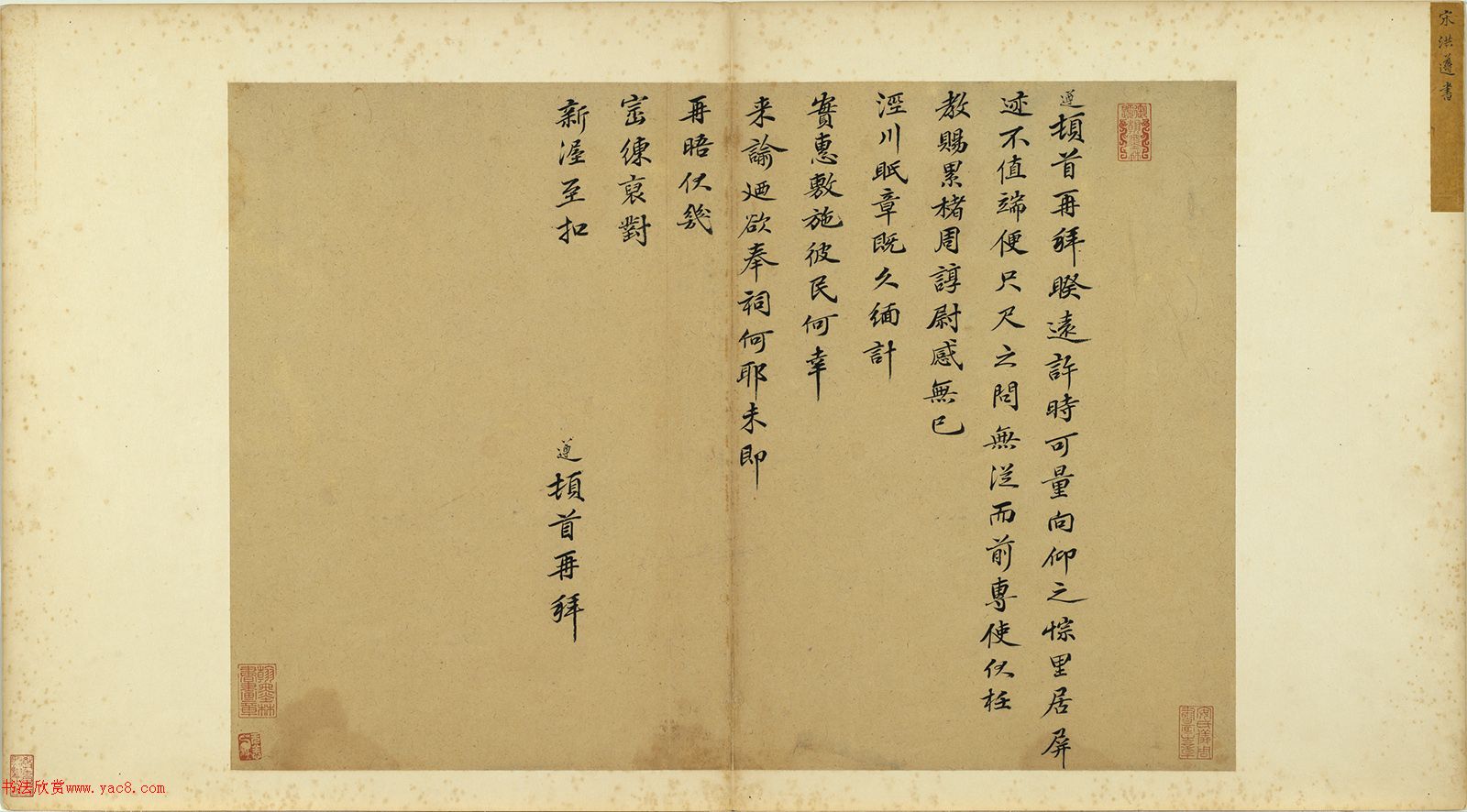

咱们首先得弄明白,看洪遵这路楷书尺牍,到底在看什么?它不是碑刻,不是那种为了流传后世、刻意端着的宏大制作。尺牍就是书信,是日常书写,所以它最大的特点就是——“活”。你仿佛能看到洪遵当时运笔的节奏,那种自然而然的起承转合。这笔墨里,藏着最真实的用笔习惯和性情。看它的用笔,好比看高手打拳,不是摆架子,而是劲力内含,每一笔都有来龙去脉。起笔,他往往尖锋入纸,或者有个非常轻灵微小的切入动作,不像唐楷那样强调厚重的藏锋,显得干净利落。行笔过程中,中锋是主导,线条扎实,但你细品,能感觉到笔锋在行进中细微的提按波动,不是一根死板的棍子。收笔呢,或顺势而出,或轻轻回锋,都非常自然,没有刻意求工的顿挫。这种用笔方式,让他的字在端庄之外,多了一份书写时的流畅感,这是纯粹的墨迹带给我们的最宝贵的信息。

光懂了用笔还不行,字要立得住,关键在“骨架”,也就是结体。洪遵这笔楷书,结体上是典型的“宋人尚意”路子下的严谨。他不像欧阳询那样险峻绝伦,也不像颜真卿那样宽博雄浑,他的字,有一种含蓄内敛的张力。你会发现,他的字重心非常稳,但绝不是四平八稳的“呆子”。比如,他常常通过某些笔画的伸展和收缩,来制造一种微妙的平衡。该长的撇捺绝不吝啬,舒展开来,显得风度翩翩;该收的笔画,比如一些点、短横,则写得凝练有力。字内部的疏密关系处理得尤其精到,笔画多的部分,他排布得紧凑而不拥挤;笔画少的地方,则从容舒朗,留出恰到好处的“呼吸感”。这种结体能力,不是一天两天练成的,是长期沉浸于经典法帖之后,化用于心、自然流露的结果。咱们自己写字,是不是常常把字写得或松散或局促?多看看洪遵是怎么安排笔画“占位”的,绝对受益匪浅。

说到章法和墨法,这在尺牍里是最能见真性情的。洪遵这封信,整体看上去,行气贯通,字与字之间虽然不是上下勾连的草书,但气息是紧密相连的。他不是把每个字当独立的个体来摆,而是通过字的大小、轻重、倚正,来形成一种内在的、音乐的节奏感。有些字写得略重略大,有些则轻灵小巧,穿插其间,这就避免了“状如算子”的死板。再来看墨色,因为是日常书写,蘸一次墨会连续写好几个字,所以你能看到由浓到淡、由润到枯的自然变化。这种墨色的韵律,是再精良的碑刻也无法呈现的“生命痕迹”。它告诉我们,书法不是机械印刷,是带着时间流动感和书写者当下情绪的艺术。咱们在临帖时,往往只注意了字形,却忽略了这最重要的行气和墨韵,是不是有点买椟还珠了?

那么,问题来了,咱们普通书法爱好者,能从洪遵这卷尺牍里“偷”到什么实用的技巧呢?首先,我强烈建议你“精临”。别贪多,一天就琢磨透几个字。重点模仿他起笔收笔的那种轻松自然,别用死力。其次,多观察他的“笔画替代”技巧。比如,某个笔画为了书写的流畅或者字形的美观,他会用一种更简省、更灵动的写法来处理,这都是古人智慧的结晶。最后,一定要体会他的“行意”。即便是在写楷书,笔尖也要有流动的意识,字与字之间要“眉目传情”。你可以试着用比平时稍快一点的速度临写,感受一下笔在纸上“走”起来的感觉,或许会有新的发现。把这些细节吃透了,化用到自己的书写中,你的楷书肯定能摆脱呆板,变得生动起来。