1862年雨花台,太平天国战场出现诡异一幕:忠王李秀成集结40万大军,携洋枪洋炮围攻曾国藩3万湘军,苦战46天竟未能前进一步,最终狼狈撤围;而五年前的三河镇,英王陈玉成仅率数万兵力,正面硬刚湘军精锐李续宾部,一战歼灭6000清军,逼得曾国藩哀叹“三河之败,歼我湘人殆近六千,大局顿坏”。

同为太平天国后期“双子星”,李秀成兵马是陈玉成的数倍,麾下谭绍光、邓光明等悍将云集,为何偏偏不如陈玉成耐战?是兵力掺了水分,还是指挥风格有致命缺陷?

兵力真相

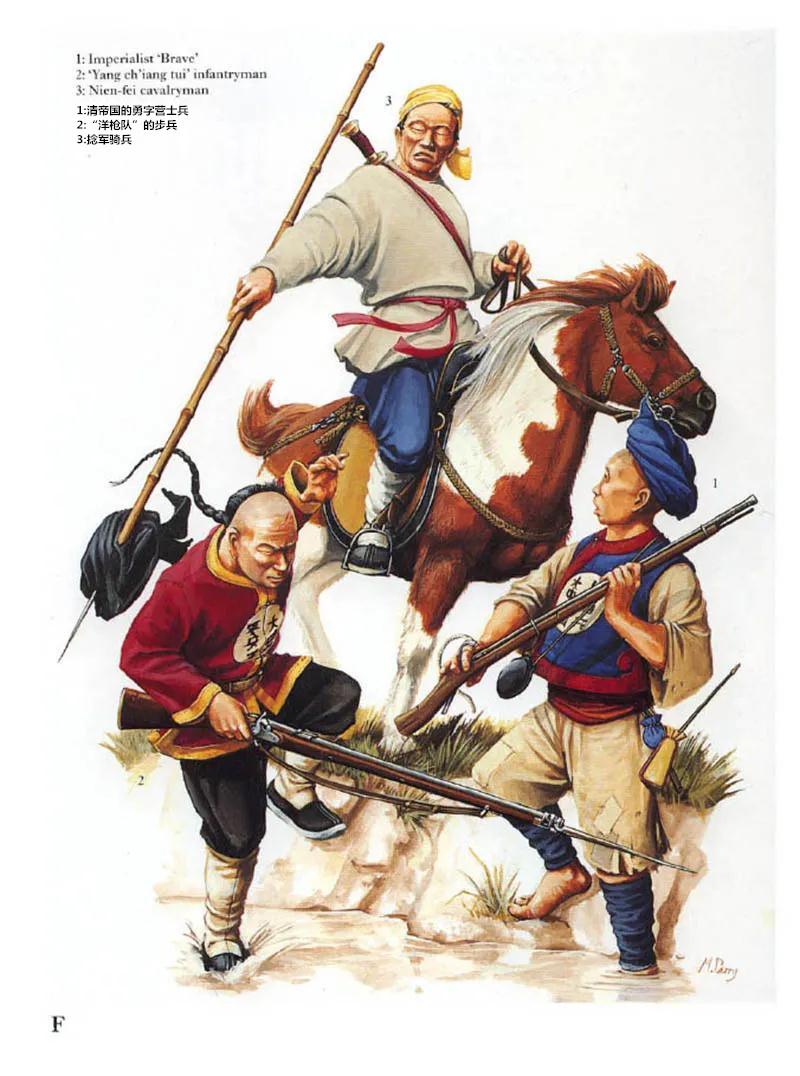

兵力真相世人皆知李秀成手握重兵,却鲜少有人知晓其40万大军的真实成色。太平天国后期,经历天京事变与石达开率3000广西精锐出走后,太平军的核心战力早已元气大伤。李秀成的部队扩张,多是在江浙地区收编流民、散兵、团练甚至海盗,这些士兵缺乏系统训练,不少人是为了混口饭吃才参军,战斗意志薄弱。

1860年李秀成西征时,十万大军从江北大举西进,沿途扩招起义军后规模增至三十万,但每天行军平均仅十里路,军纪松散到“沿途劫掠不断”。到了雨花台之战,这40万大军中,真正能打仗的老兵不足5万,其余多是刚放下锄头的农民、市井流民,甚至还有拖家带口的家属,堪称“全民皆兵”的假象。曾国藩在奏折中早已看穿真相:“粤西老贼不过三四千,余皆新募之卒,乌合之众耳”。

反观陈玉成的部队,走的是“精锐路线”。他的核心兵力多是金田起义时期的广西老兵,这些人常年参与“土客械斗”,动辄数千人持刀互砍的实战经验,让他们个个“以一当十”。

18岁时,陈玉成就能率领500敢死队夜破武昌城,靠的正是这支精锐;其麾下的“小左队”、“小右队”更是太平军王牌,安庆保卫战中驻守集贤关的小右队,仅凭数千人就顶住湘军主力轮番进攻,最终湘军不得不靠策反降将才勉强攻克。

陈玉成的部队多是同乡、旧部,长期并肩作战形成了生死与共的情谊;而李秀成的部队派系林立,收编的各路势力互不统属,关键时刻甚至会各自为战。1863年苏州保卫战中,李秀成麾下八王直接献城投降,导致数万大军不战自溃,正是这种“乌合之众”的必然结果。

战略定位

战略定位两人耐战性的差异,从一开始就被战略定位注定。天京事变后,太平天国的防务形成“陈玉成守上游,李秀成拓下游”的格局,而这两个战场的残酷程度,有着天壤之别。

陈玉成镇守的皖北地区,是天京的“门户”与粮饷供应地,更是湘军重点进攻的核心区域。这里常年爆发硬仗、恶仗,从九江保卫战到太湖之战,再到安庆保卫战,陈玉成的部队始终直面曾国藩、胡林翼、曾国荃率领的湘军主力,每天都在“绞肉场”中锤炼。这种长期高压的作战环境,逼着陈玉成的部队必须“耐战”,否则只有死路一条。

1858年三河大捷,陈玉成面对的是湘军悍将李续宾率领的6000精锐,这支部队曾攻克九江、庐州,号称“攻无不克”。陈玉成没有选择避战,而是联合李秀成连夜驰援,采用“诱敌深入+围点打援”的战术,在三河设下埋伏,激战三日全歼湘军,李续宾自缢身亡。这场硬仗不仅让陈玉成一战成名,更让其部队的耐战属性深入人心。

而李秀成经略的江浙地区,是清廷的财税重地,富庶繁华且清军防守相对薄弱。李秀成的战略重心是“扩张地盘、筹措粮饷”,而非与清军主力死磕。他确实打出过二破江南大营的经典战役,但靠的是“调虎离山”的奇谋。率1350人突击杭州,诱使江南大营分兵救援,再回师合围。这种打法更显谋略,却少了硬仗的锤炼。

当陈玉成在安庆与湘军血战之时,李秀成正忙着经营苏州、杭州,甚至拒绝全力驰援。洪秀全制定“围魏救赵”之计,令李秀成攻打武昌以解安庆之围,但李秀成顾虑江浙地盘安危,进军迟缓,在湖北南部停留片刻后便急着回师,导致陈玉成孤军奋战最终失守安庆。长期在“安乐窝”中作战,让李秀成的部队习惯了“胜则追、败则逃”,缺乏陈玉成部队那种“死战不退”的韧性。

指挥风格

指挥风格陈玉成与李秀成的指挥风格,堪称“刚”与“柔”的极致对比,而晚清乱世的战场,往往更青睐“硬刚”的战力。

陈玉成的外号是“四眼狗”,因双眼下各有一块紫斑而得名,这个外号背后,是他“身先士卒、勇猛无匹”的作战风格。湘军名将胡林翼曾评价:“贼中精锐,只四眼狗一支耳,他何足虑耶!”。

每次作战,陈玉成都冲锋在前,1854年二攻武昌时,他亲自率领50敢死队缒城而上,硬生生在清军防守严密的东门撕开缺口;安庆保卫战中,他多次亲率骑兵冲击湘军阵地,坐骑被击毙仍换马再战。

这种“拼命三郎”式的指挥,极大地鼓舞了士气,让部下愿意跟着他死战。即使在安庆失守、精锐尽失的绝境下,陈玉成仍试图收复皖北,直到被叛徒苗沛霖诱捕。面对清军劝降,他怒斥:“大丈夫死则死耳,何绕舌也?”最终慷慨就义,年仅26岁。这种宁死不屈的气节,早已融入其部队的灵魂。

李秀成则是典型的“谋略家”,淮军统帅李鸿章评价他:“伪忠王李秀成为诸贼之冠,不甚耐战,而最多狡谋!”。他擅长用奇计取胜,除了二破江南大营的“调虎离山”,还曾偷袭曾国藩祁门大本营,吓得曾国藩写下遗书准备自杀。但在硬碰硬的攻坚战中,他的短板暴露无遗。

雨花台之战中,李秀成40万大军面对3万湘军,拥有绝对兵力优势,却始终未能突破湘军的壕沟阵地。他试图用“人海战术”轮番进攻,却因士兵缺乏攻坚训练和死战决心,每次冲锋都被湘军的火炮、抬枪击退,伤亡惨重却毫无进展。

更关键的是,当战局陷入胶着、部队士气低落时,李秀成没有选择鼓舞士气继续死战,而是以“缺粮”为由撤围,错失了歼灭湘军主力的最佳时机。

李秀成的“不耐战”,本质上是对硬仗的畏惧。他更愿意打“有把握的仗”,擅长通过机动、迂回、诱敌等方式取胜,却缺乏陈玉成那种“明知不可为而为之”的铁血意志。这种指挥风格,让他在顺境中能屡战屡胜,但在逆境中却难以支撑危局。

内部裂痕

内部裂痕太平天国后期的内部腐朽与战略分歧,进一步放大了两人的耐战差异。天京事变后,洪秀全为制 衡权力推行分封制,给陈玉成、李秀成等将领封王并划定各自领地,这直接导致了“各自为政”的局面。

陈玉成始终以太平天国大局为重,即使与李秀成有战略分歧,仍多次配合其作战。1858年桐城大捷,李秀成被清军围困,陈玉成不顾自身防线压力,亲自率军驰援,最终合兵击溃清军;三河大捷中,两人更是同心协力,打出了太平天国后期最辉煌的胜仗。陈玉成的部队也因这种“大局观”,凝聚力始终在线。

而李秀成更看重自己的江浙地盘,将其视为“私人领地”。安庆保卫战是太平天国生死存亡之战,安庆失守则天京门户洞开,但李秀成认为“付出这么大的代价去解救一座孤城,非常不值得”,最终敷衍了事。

他的这种心态也影响了部下,不少将领只关心自己的利益,缺乏全局意识。苏州保卫战中,八王之所以轻易叛降,正是因为他们早已看清李秀成“保地盘为先”的心思,不愿为太平天国陪葬。

更致命的是,李秀成不擅长约束部下,其部队军纪松散,劫掠事件频发,不仅失去民心,也让士兵养成了“贪财惜命”的习性;而陈玉成治军严格,注重军纪与士气培养,其部下即使陷入绝境也很少叛降。

1861年安庆失守后,陈玉成部下叶芸来率领残部仍坚守城池,直到全军覆没,无一人投降;而李秀成的部队在天京陷落后,大多树倒猢狲散,很少有部队坚持抵抗。

结语

结语陈玉成与李秀成的耐战差异,最终决定了两人的命运,也影响了太平天国的走向。陈玉成虽然年仅26岁就牺牲,但其率领的部队却成为太平天国最硬的“脊梁”,多次在危局中力挽狂澜,延缓了太平天国的覆灭;而李秀成虽然手握重兵、谋略过人,却因部队不耐战、内部凝聚力不足,最终未能挽救天京陷落的命运。

1864年天京陷落后,李秀成被俘,在狱中写下数万字的《李秀成自述》,其中隐晦地道出了部队不耐战的真相:“新收之众,未经训练,战则必败”。而陈玉成在被俘后,面对清军的威逼利诱,始终宁死不屈,留下了“太平天国去我一人,江山也便去了一半”的悲壮遗言。

两人的差异,本质上是乱世生存法则的体现:在晚清那个战火纷飞、弱肉强食的年代,“耐战”不仅是部队的战斗力,更是一种置之死地而后生的意志、一种同心同德的凝聚力、一种为大局牺牲的格局。

陈玉成的部队之所以耐战,是因为他们经历了最残酷的战场锤炼,拥有最坚定的信念与最紧密的团结;而李秀成的部队虽然规模庞大,却缺乏这些核心要素,最终沦为“纸老虎”。

我们不能简单否定李秀成的军事才能,他经营江浙为太平天国续命三年,其谋略与政治手腕确实过人;但也必须承认,陈玉成的“耐战”,才是乱世中最稀缺的品质。这场40万大军与数万精锐的较量,最终告诉我们:战争的胜负,从来不是兵力数字的比拼,而是精锐程度、战斗意志与内部团结的较量。

陈玉成的陨落,是太平天国的重大损失;而李秀成的遗憾,也让我们看到:没有“耐战”作为支撑,再庞大的军队、再高超的谋略,也难以在乱世中站稳脚跟。这段历史,不仅是两位太平天国将领的个人传奇,更是对“兵不在多而在精”的深刻诠释。

参考文献

《太平天国史》