在工业4.0的浪潮下,制造业正经历一场前所未有的深刻变革。这场变革的核心驱动力,不再仅仅是自动化设备的堆砌,而是数据。数据如同未来工厂的血液,贯穿于研发、生产、供应、销售、服务的每一个环节 。然而,如何确保这股“血液”能够高效、可靠地流动,并最终汇聚成驱动企业智慧决策的大脑?答案直指一个关键命题:构建一个高效可靠的数据采集与集中控制系统。这不仅是技术升级,更是企业迈向智能制造的战略基石。

许多企业在数字化转型之路上步履维艰,其根源往往在于未能建立起这样一个强大的“中枢神经系统”。数据散落在不同的设备、系统和部门中,形成一个个信息孤岛;传统的分布式控制系统(DCS)在面对大规模协同生产时,常显得力不从心,导致响应迟缓、效率低下 。因此,打破壁垒,构建一个能够实现全面感知、高效协同、智能决策的统一系统,已成为企业在工业4.0时代保持竞争力的必然选择。

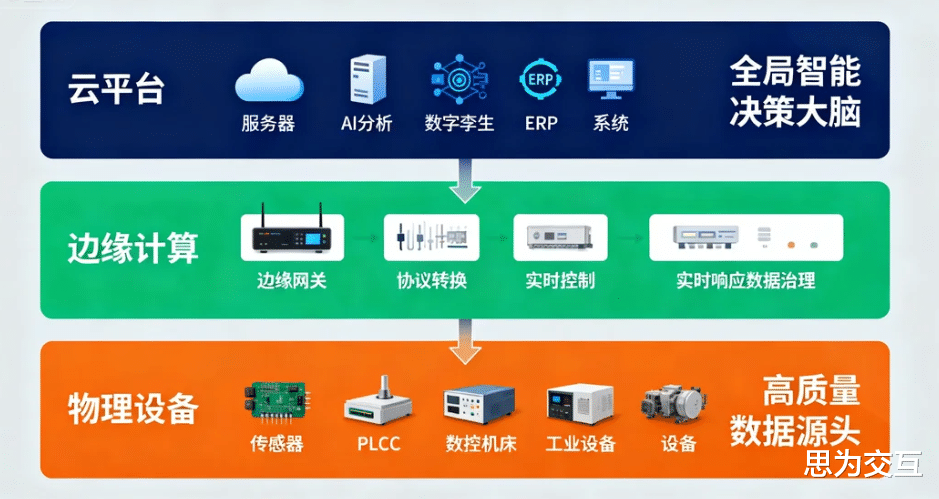

一、 架构重构:从“端-边-云”三位一体看系统顶层设计

构建一个现代化的数据采集与集中控制系统,首要任务是进行科学的顶层架构设计。当前,业界普遍认可并实践的“端-边-云”协同架构,为解决传统模式的痛点提供了清晰的蓝图 。它并非简单的三层叠加,而是一个有机协作、能力互补的整体。

1. “端”:高质量数据源头的保障

“端”即物理设备层,是数据产生的源头,包括各类传感器、PLC、数控机床以及其他生产资产 。数据的质量直接决定了上层分析与决策的价值。过去,我们关注的是“有没有”数据,现在则必须关注数据的“好不好”。这要求企业在部署时,不仅要考虑温度、压力、振动等常规传感器的覆盖,还应根据具体工艺需求,集成视觉、声学等更多维度的传感器,以获取更丰富、更立体的现场数据 。高质量的数据采集是构建数字孪生体、实现精准映射的物理基础。

2. “边”:实时响应与数据治理的前沿阵地

“边”即边缘计算层,它扮演着连接“端”与“云”的关键桥梁角色。在传统架构中,所有数据都被送往中心服务器处理,这不仅占用了大量网络带宽,更无法满足工业场景对低延迟的苛刻要求。边缘计算的引入,将部分计算与分析能力下沉至靠近数据源的地方 。

在边缘侧,系统可以完成数据的实时预处理、降噪、压缩和格式统一。更重要的是,它能处理海量的工业协议转换问题。众所周知,工厂内部设备协议五花八门(如Modbus, Profinet, Ethernet/IP等),互联互通一直是老大难问题 。强大的边缘网关或边缘控制器,通过内置的协议库和强大的处理能力,能够将这些异构数据无缝接入统一的平台,为上层分析扫清障碍。此外,一些需要毫秒级响应的本地控制逻辑也可以在边缘侧闭环,确保生产过程的极端稳定性和安全性。

3. “云”:全局智能与深度洞察的决策大脑

“云”即云平台或企业数据中心,是整个系统的“大脑”。海量经过边缘侧初步处理的数据汇聚于此,利用云计算的强大算力和大数据分析技术,企业可以开展更深层次的挖掘与应用 。这包括:训练和部署人工智能模型以实现预测性维护、工艺参数优化;构建覆盖整个生产流程的数字孪生系统,进行模拟和推演;以及打通生产(OT)与管理(IT)数据,为企业资源计划(ERP)、供应链管理(SCM)等提供实时、准确的数据支撑,实现真正的IT/OT融合 。云平台最终将数据转化为具有全局视野的商业洞察,驱动企业进行科学决策。

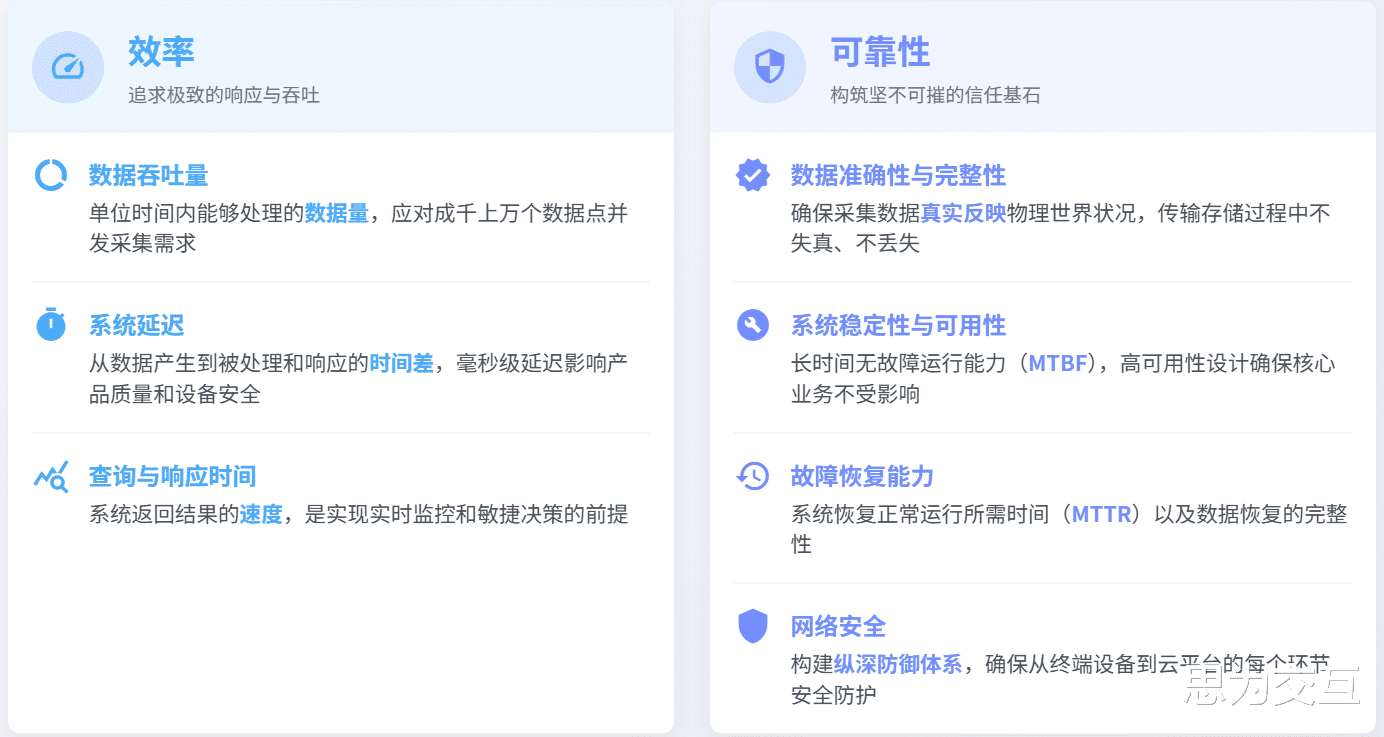

二、 效能评估:效率与可靠性的双轮驱动

一个设计精良的系统,必须在实际运行中证明其价值。这就需要一套科学的评估体系来量化其效能,而效能的核心在于“效率”和“可靠性”这两个相辅相成的维度。

1. 效率:追求极致的响应与吞吐

系统的效率直接关系到生产节拍和决策速度。评估效率,需要关注一系列关键性能指标(KPIs):

数据吞吐量:系统在单位时间内能够处理的数据量 。高吞吐量意味着系统能够应对产线上成千上万个数据点并发采集的需求,不会因为数据拥堵而丢失信息。

系统延迟:从数据产生到被处理和响应的时间差 。在精密的协同控制场景中,毫秒级的延迟差异可能直接影响产品质量和设备安全。

查询与响应时间:当管理者或上层应用需要调用数据时,系统返回结果的速度 。快速的响应是实现实时监控和敏捷决策的前提。

提升效率不仅依赖于强大的硬件,更取决于高效的软件算法、优化的数据传输协议以及合理的系统负载均衡策略。

2. 可靠性:构筑坚不可摧的信任基石

对于工业控制系统而言,可靠性的重要性甚至高于效率。任何一次数据失真或系统宕机,都可能导致生产中断甚至安全事故。因此,对可靠性的评估必须贯穿始终:

数据准确性与完整性:确保采集到的数据真实反映物理世界的状况,并且在传输、存储过程中不失真、不丢失 。这需要通过数据校验、冗余传输等机制来保障。

系统稳定性与可用性:系统能够长时间无故障运行的能力,通常用平均无故障时间(MTBF)来衡量。同时,系统应具备高可用性,即使部分节点出现故障,也能通过冗余设计和快速切换机制,保证核心业务不受影响 。

故障恢复能力:当故障发生时,系统恢复正常运行所需的时间(MTTR)以及数据恢复的完整性 。强大的备份和恢复策略是抵御风险的最后一道防线。

网络安全:随着IT/OT的深度融合,工业系统暴露在网络攻击下的风险急剧增加。必须构建纵深防御体系,确保从终端设备、网络传输到云平台的每一个环节都具备相应的安全防护能力 。

评估是一个持续的过程,企业应通过压力测试、兼容性测试和定期的系统监控 不断发现瓶颈并进行优化,确保系统始终运行在最佳状态 。

三、 迈向未来:构建自适应的智能控制体展望未来,数据采集与集中控制系统的终极形态,将远超当前“集中管控”的概念。它将不再是一个被动执行指令的工具,而是一个具备自我学习、自我适应、自我组织能力的“智能生命体” 。

随着人工智能技术与控制系统的深度融合,系统将能够基于实时采集的数据,自主学习生产过程中的复杂关联,不断优化控制算法和工艺参数 。它能够提前预判设备故障、精准预测产品质量,甚至在面对市场需求变化时,自主调整生产计划和资源配置。这种从“集中控制”到“智能协同”的进化,将控制系统从一个监控平台,转变为企业运营的智能决策中枢 。

结语工业4.0的画卷已经展开,构建一个高效、可靠的数据采集与集中控制系统,是制造企业在这幅画卷上描绘未来的关键一笔。这需要企业具备长远的战略眼光,从“端-边-云”的整体架构出发,以效率和可靠性为双轮,通过持续的评估与优化,驱动系统不断迭代。这不仅是一项技术投资,更是一场深刻的管理变革和组织进化。唯有成功构建起这一强大的“数字神经系统”,企业才能在日益激烈的市场竞争中稳操胜券,真正拥抱智能制造的未来。