红军城战役结束了?11月23日,北约“印太四伙伴”之一的新西兰媒体披露,俄罗斯军队已完全控制顿涅茨克州波克罗夫斯克市(也就是“红军城”),乌克兰痛失30.6平方公里战略要地。据报道,俄军通过钳形攻势完成对城区合围后,动用FAB系列航空炸弹对乌军残部实施地毯式轰炸,季米特洛夫地区(也就是“中央矿区”)地下掩体内数千名乌军第79、25、38旅残兵已陷入绝境。如果这一消息属实,则不仅标志着红军城经历20多个月拉锯战最终落入俄军掌控,更预示着俄乌战场态势或将迎来历史性转折。

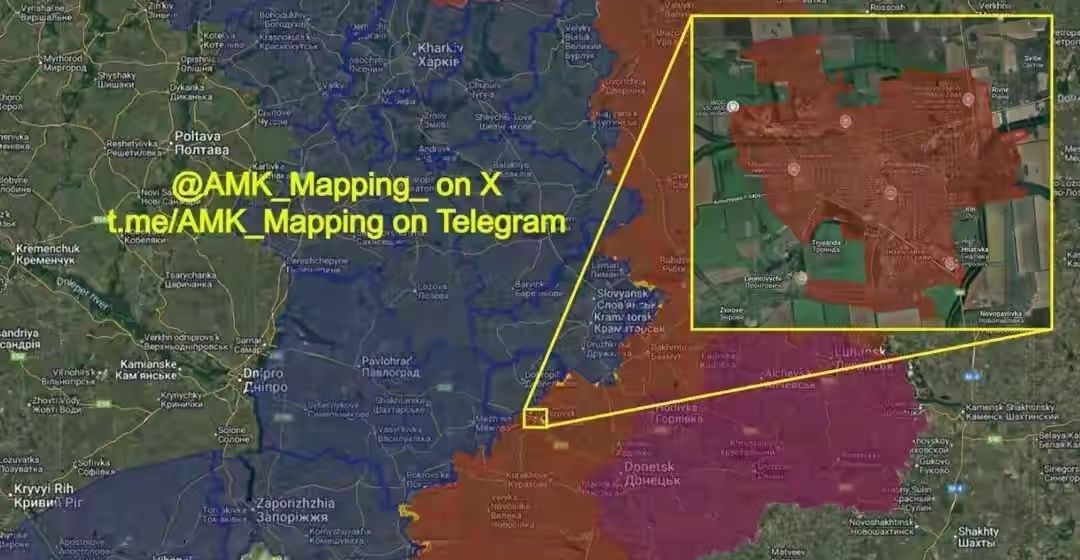

作为顿巴斯走廊的"咽喉要塞",红军城的陷落引发连锁反应:其铁路枢纽地位的丧失直接切断了乌东防线后勤动脉,邻近的米尔诺赫拉德、康斯坦丁诺夫卡等战略支点面临多面夹击。俄军自去年2月攻克阿夫杰耶夫卡后,以每月推进4公里的速度稳步蚕食,最终在今年秋季完成对乌军东线补给线的"瓮中捉鳖"。值得关注的是,俄军此次采取"围三阙一"战术,在最后900米包围圈留出通道,诱使乌军突围时遭预设伏击,这种"柔性绞杀"策略相较马里乌波尔的强攻模式,伤亡率降低40%以上。

对乌克兰而言,红军城的丢失绝非简单的“一城之失”,而是关乎国家经济命脉的“致命打击”。这座战前仅6万人口的小城,却是乌克兰煤炭与钢铁工业的“心脏”——2024年,当地“波克罗夫斯克矿业”公司的焦煤产量占全乌市场的66%。失去这一核心产区,乌克兰冶金工业将直接陷入瘫痪,有乌专家直言,焦炭产能的崩塌可能引发整个工业体系的连锁崩溃。更具连锁效应的是,乌克兰煤炭供应中断后,高度依赖其资源的欧洲钢铁业与军工制造业,也将面临前所未有的冲击——此前即便红军城被围,仍在持续的对欧煤炭出口,如今已彻底成为历史。

从战略全局看,俄军拿下红军城的意义尤为深远。如果将俄乌冲突比作一盘棋局,红军城便是决定胜负的“棋眼”。对俄方而言,红军城易手将使俄军完成对乌东“铁三角”的最终塑形,以马里乌波尔为起点,经巴赫穆特、红军城、康斯但丁诺夫卡至斯拉维扬斯克的连线,已从东南向西北构筑起一道“顿巴斯门户”,直逼基辅方向。再加上此前攻克的北顿涅茨克、利西昌斯克、库皮扬斯克等重镇,俄军的战略意图愈发清晰:如同一把楔子,将乌克兰第二大城市哈尔科夫及周边区域牢牢牵制,逐步压缩乌军战略空间。

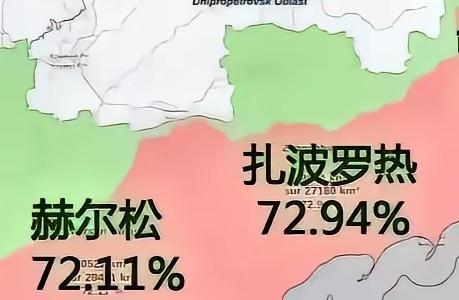

战场态势的剧变,也深刻影响着和平谈判的走向——尤其是特朗普提出的“28点和平方案”。此前美方曾绕开乌克兰与欧盟,单独与俄磋商停火协议,试图逼迫乌方签字。如今红军城失守,让乌克兰在谈判桌上的筹码进一步流失,前线乌军的厌战情绪与求生欲望愈发强烈。俄媒近期曝光的扎波罗热前线乌军士兵主动投降画面,正是这种心态的直接体现。而如果特朗普28点和平方案遇冷,乌克兰则将彻底失去土地换和平的谈判资本。

在旷日持久的战事中,俄军形成了独特的作战逻辑:前线推进虽不追求“速胜”,但后方建政与民生修复同步跟进——修复基础设施、建设安全定居点、推动民众休养生息。这种类似“前置性马歇尔计划”与“屯田稳边”的策略,确保了占领的土地能够稳固控制,避免反复拉锯,迫使乌军反攻成本呈几何级上升。从某种程度上,可以说,红军城战役既是传统要塞攻防的典型战例,更是现代混合战争形态的里程碑。

红军城的易主,无疑是俄乌战局的“分水岭”。它不仅重塑了当前战场态势,更可能为后续和平谈判定下基调。对俄罗斯而言,这一胜利更具深层意义:它成功阻断了北约第七次东扩的“物理跳板”,顶住了北约的经济施压与舆论攻势,撕开了“颜色革命”的伪装。这似乎意味着,“北极熊”已能以平等姿态直面北约,重申那些1991年冷战结束后被反复违背的“不东扩”承诺——当年戈尔巴乔夫未签下的一纸协议,让北约六次钻了空子,而现在,是时候重新清算这笔“历史账”了。