“十五五”时期是我国基本实现社会主义现代化的关键阶段,水利事业作为国民经济的重要基础产业,其发展方向直接影响着国家安全、生态保护和经济社会可持续发展。

随着全球气候变化和城市化进程的加速,水资源短缺、水污染严重、洪涝灾害频发等问题日益突出,传统水利管理模式已难以满足现代社会对水资源高效利用和防洪减灾的需求。

从“十五五”规划建议看智慧水利重点发展方向

智慧水利通过集成物联网、大数据、云计算、人工智能等现代信息技术,实现水资源的智能感知、智能分析、智能决策和智能管理,对于提升水资源利用效率、保障水安全、促进生态文明建设具有重要意义。

十五五规划建议中明确提出“构建现代化基础设施体系”“加快经济社会发展全面绿色转型”等战略要求,为智慧水利建设指明了方向。

智慧水利通过物联网、大数据、人工智能等新技术与水利业务的深度融合,正在推动传统水利向现代化、智能化转型。本文结合规划建议的核心要求,系统分析智慧水利的重点发展方向。

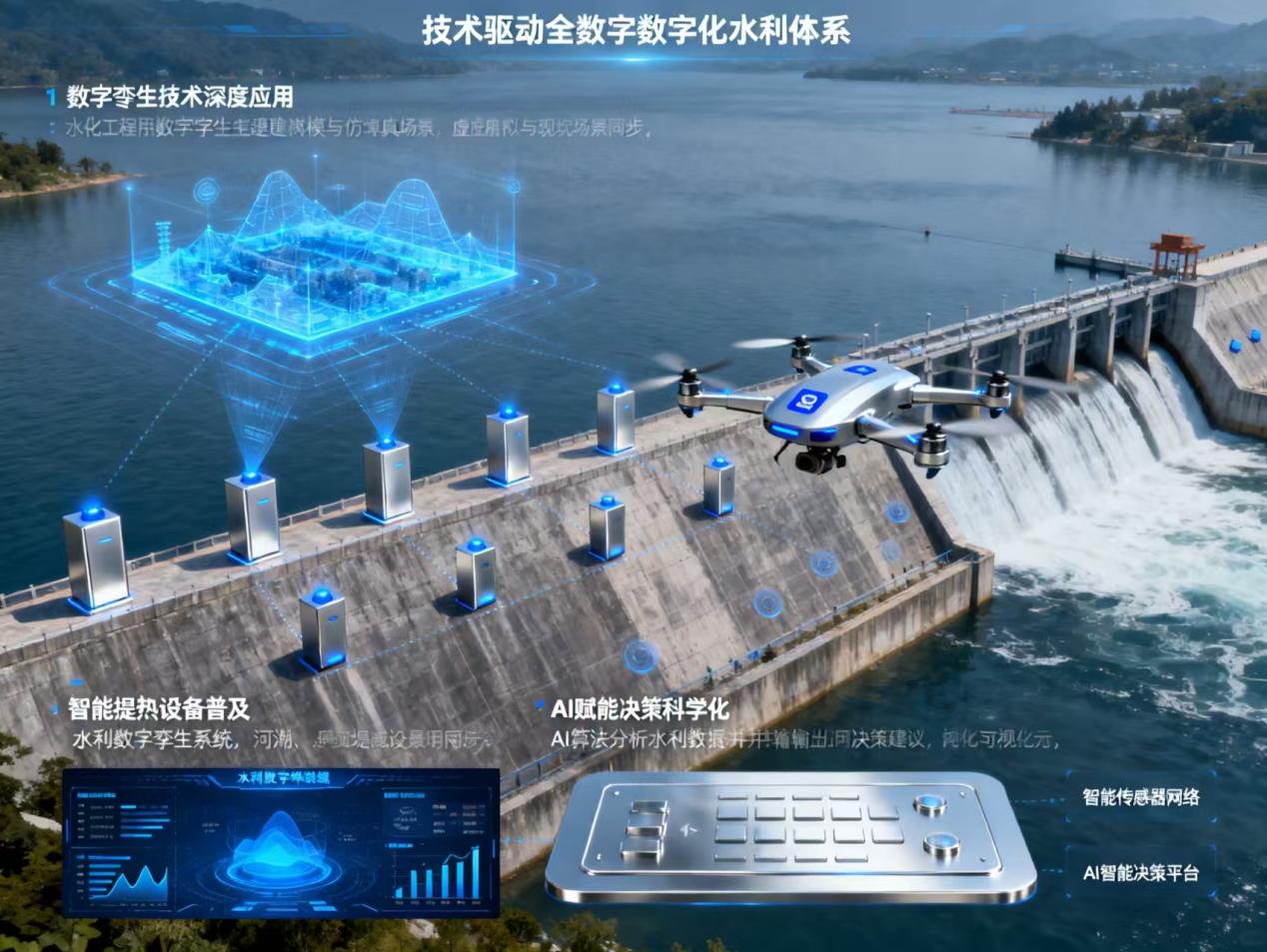

一、技术驱动:构建全要素数字化水利体系

从“十五五”规划建议看智慧水利重点发展方向

(一)数字孪生技术深度应用规划强调“健全数据要素基础制度”“加快人工智能等数智技术创新”,为数字孪生水利提供了技术支撑。数字孪生技术通过构建物理流域的虚拟镜像,实现防洪、供水、生态等场景的实时模拟与风险预警。

例如,长江流域已建成覆盖干支流的数字孪生平台,在2024年汛期中通过精准模拟洪水演进路径,提前72小时预警湖北荆州段险情,避免直接经济损失超30亿元。未来需进一步扩展至中小河流、城市内涝等场景,形成“天-空-地-水”一体化监测网络。

(二)智能感知设备普及规划提出“推进信息通信网络、全国一体化算力网建设”,推动水利感知设备向低成本、高精度方向发展。当前,我国已部署超过50万个水文监测站点,但农村地区覆盖率不足40%。

“十五五”期间需重点突破:一是研发太阳能供电、NB-IoT通信的微型传感器,降低偏远地区布设成本;二是集成多参数监测功能(如水质、水位、土壤湿度),提升数据综合利用效率;三是建立设备健康管理系统,通过自诊断技术延长使用寿命,降低运维成本。

(三)AI赋能决策科学化规划明确“以人工智能引领科研范式变革”,推动AI技术在水利领域的应用从单一模型向系统集成升级。

例如,黄河水利委员会开发的“黄河脑”系统,通过融合气象、水文、工程数据,实现调水调沙方案的智能生成,将决策时间从72小时缩短至8小时。未来需构建国家级水利AI平台,整合高校、科研院所算法资源,开发针对山洪预警、水库调度、生态修复等场景的专用模型库。

二、系统治理:打造全链条协同管理机制

从“十五五”规划建议看智慧水利重点发展方向

(一)跨部门数据共享规划要求“破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点”,水利数据共享需突破部门壁垒。当前,水利部门与气象、自然资源、农业农村等部门的数据互通率不足30%,导致洪涝灾害预警响应滞后。“十五五”期间应建立国家水利数据中枢,制定统一的数据接口标准,推动防洪工程、水资源管理、生态保护等业务系统的互联互通。

例如,浙江省通过“水利大脑”平台整合12个部门数据,实现台风路径预测与水库预泄的联动,2024年成功应对“梅花”台风时减少转移人口15万人。

(二)流域-区域协同管理规划强调“优化区域经济布局,促进区域协调发展”,要求建立跨行政区的水利协同机制。以珠江流域为例,西江、北江、东江三大水系涉及粤桂滇黔四省区,但调度方案长期各自为政。“十五五”需推广“珠江模式”,通过立法明确上下游权责,建立生态补偿基金,实施联合调度。

2021年发布实行的《粤港澳大湾区水安全保障条例》,首次将跨境河流水量分配纳入法治轨道,为全国提供了范本。

(三)应急响应能力提升规划提出“提高公共安全治理水平”,水利应急体系需从被动应对转向主动防控。当前,全国水库安全度汛方案平均制定周期为15天,难以适应极端气候下的快速变化。“十五五”期间应构建“平急结合”的应急机制:一是建立水利风险图谱,标识高风险区域并预置抢险物资;二是开发移动端应急指挥系统,实现现场视频、工程状态、物资库存的实时调取;三是定期组织跨区域演练,2024年太湖流域开展的“蓝盾行动”联合演习,验证了苏浙沪三地协同封堵决口的能力。

三、绿色转型:推动水资源集约安全利用

从“十五五”规划建议看智慧水利重点发展方向

(一)非常规水源开发规划明确“实施全面节约战略”,非常规水源利用成为破解水资源短缺的关键。当前,我国再生水利用率不足15%,远低于发达国家40%的水平。“十五五”需重点突破:一是制定和出台城市污水再生利用政策,明确工业冷却、城市绿化等场景的水质要求;二是建设分布式再生水厂,降低长距离输送能耗;三是建立非常规水源价格激励机制,对使用再生水的企业给予税收减免。

2024年北京市通过上述措施,将再生水利用率提升至35%,减少地下水开采1.2亿立方米。

(二)生态流量保障规划要求“健全生态保护补偿机制”,生态流量管理需从定性要求转向定量管控。当前,全国仅30%的河流设置了生态流量目标,且监测手段落后。“十五五”期间应构建“三位一体”监管体系:一是在重要断面安装声学多普勒流速仪(ADV),实现分钟级流量监测;二是开发生态流量预警模型,当实际流量低于目标值20%时自动触发补水方案;三是将生态流量达标率纳入地方政府考核,2024年福建省试点显示,该措施使闽江口湿地面积增加12%。

(三)碳减排技术应用规划提出“积极稳妥推进碳达峰”,水利行业需降低工程建设与运行中的碳排放。当前,我国水电装机容量达4.1亿千瓦,但小型水电站效率普遍低于70%。

“十五五”需实施两项行动:一是开展老旧水电站增效改造,通过更换水轮机转轮、优化调度规则,平均提升效率8%;二是推广低碳建材,在堤防加固工程中使用粉煤灰、矿渣微粉等工业废料,2024年三峡集团试点项目减少水泥用量30%,碳排放降低22%。

四、机制创新:激发市场与社会主体活力

从“十五五”规划建议看智慧水利重点发展方向

(一)PPP模式优化规划强调“激发民间投资活力”,水利PPP项目需从规模扩张转向质量提升。当前,全国水利PPP项目落地率不足50%,主要受制于收益机制不明确。

“十五五”期间应完善三项制度:一是建立“使用者付费+政府补贴”的复合收益模式,对供水、污水处理等可量化服务实行阶梯定价;二是开发水利资产证券化产品,盘活存量项目现金流;三是建立第三方评估机制,对项目运营效率进行动态考核。

(二)社会资本引入规划提出“发展创业投资”,水利领域需拓展社会资本参与渠道。

当前,民间资本主要集中于供水领域,在防洪、生态修复等公益性项目中的占比不足10%。

“十五五”需创新两类模式:一是设立水利产业基金,重点支持数字孪生、智能装备等前沿技术;二是推广“社会资本+村集体”合作模式,在农村饮水安全工程中引入本地企业,四川省实施的“百村水美”计划,通过该模式使项目成本降低18%。

(三)公众参与机制规划要求“完善社会治理体系”,水利治理需从政府主导转向多元共治。当前,公众对水利政策的知晓率不足40%,参与渠道有限。

“十五五”期间应构建三大平台:一是开发“水利民生通”APP,集成工程进度查询、投诉建议、知识科普等功能;二是建立志愿者积分制度,对参与巡河、节水宣传的志愿者给予信用加分;三是设立公众听证会,在重大水利项目决策中引入社区代表,2024年江苏省在南水北调东线二期工程中采用该机制,使方案调整率提升25%。

搜索【百家方案】,其推出的《智慧水利解决方案大合集》,以海量内容及全流程覆盖的资源体系,成为当前智慧水利领域极具价值的资料汇编,为各类主体提供从顶层设计到落地执行的“全攻略”。

五、写在最后“十五五”时期是智慧水利从局部试点向全面推广的关键阶段。通过技术融合创新构建数字孪生体系、系统治理打造协同管理机制、绿色转型推动资源集约利用、机制创新激发市场主体活力,我国水利事业将实现从传统工程水利向现代智慧水利的跨越。

这一进程不仅关乎防洪安全、供水保障等基本需求,更是落实“双碳”目标、促进共同富裕、支撑高质量发展的必然要求。未来需以规划建议为指引,凝聚政府、企业、社会三方力量,共同书写智慧水利的新篇章。