每当摊开中国地图,我们的目光总会习惯性地由北向南滑动,最终停留在那片像靴子一样伸进海洋的雷州半岛上。没错,今天的雷州,地理课本明确告诉我们,这里就是中国大陆的“南极”。对于生活在现代交通条件下的我们来说,这里似乎是一个明确的终点,再往前,就是浩瀚的琼州海峡,以及海峡对岸的海南岛。

于是,一个很自然的问题就产生了:近八百年前,那个被蒙古铁骑一路追赶,如同风中残烛般的南宋小朝廷,在丢失了临安(今杭州),一路颠沛流离至福建、广东后,为什么最终选择在广东新会那小小的崖山,进行那场悲壮的最后决战,而不是继续向南,跨过雷州半岛,甚至远走异国他乡,比如当时的安南(越南北部)、占城(越南中南部)或者缅甸,去建立一块根据地,以期“留得青山在,不怕没柴烧”呢?

这个想法,听起来非常合理,甚至带着几分现代战略思维的“高明”。我们很容易代入一种“上帝视角”:既然陆地上打不过,为何不避其锋芒,远走海外,像越王勾践那样卧薪尝胆,伺机再起呢?然而,历史从来不是一张可以随意涂改的蓝图,南宋流亡朝廷的最后岁月,更是一段在绝境中步步惊心、充满无奈与现实的悲歌。他们的选择,绝非一句“为什么不”能够简单概括。要理解这一切,我们首先必须抛开现代的地图观念,回到那个风雷激荡的十三世纪末,站在那些仓皇南奔的君臣的角度,去看看他们眼中的“尽头”究竟在哪里?

天涯何处是尽头?——厓山悲歌前的“大陆最南端”迷思

首先,我们要纠正一个关键的地理认知偏差。在今天的地图上,雷州半岛的确是中国大陆的最南端。但在南宋时期,对于那个从繁华江南一路逃难而来的政权来说,“大陆的尽头”这个概念,远比一条经纬度线要复杂和模糊得多。 当时的雷州,虽然已在版图之内,但依然是开发程度较低的边陲之地,再往南,无论是地理上还是心理上,都是一片巨大的、充满未知的鸿沟。

对于习惯了中原和江南文化的南宋士大夫而言,岭南(广东、广西)已经是“烟瘴之地”,而雷州以南,更是近乎“化外”的区域。这种心理上的边界感,远比实际的地理边界更为坚固。他们逃亡的路线,与其说是在寻找一个地理上的最南点,不如说是在寻找一个还能维持基本统治秩序、还能获得给养、还能被残存的军政体系所接纳的“最后堡垒”。

那么,这个“最后堡垒”在哪里呢?事实上,在厓山之前,南宋流亡朝廷曾一度将希望寄托在比雷州更重要的一个支点上——那就是广州。广州作为千年商港,财富积累雄厚,是南方最重要的城市,也是朝廷能够获取资源、组织抵抗的核心基地。然而,历史的残酷就在于,它从不给困顿者以喘息之机。公元1278年,广州在蒙古军队的猛攻下陷落。这座南方最大的城池的丢失,对于南宋流亡政权而言,是一个毁灭性的打击。它意味着,他们失去了在大陆沿海最后一个可以依托的大城市和补给中心。

广州的失守,彻底粉碎了朝廷在广东大陆站稳脚跟的幻想。此时,他们面前的选择急剧收窄。向北,是步步紧逼的蒙古大军;向西,是情况复杂、路途艰险的广西;向东,是大海;而向南呢?南边是什么?是雷州半岛,以及半岛隔海相望的海南岛。

这里就引出了第二个关键点:海南岛在当时并非理想的退路。 尽管早在汉代,中央政权就已经在海南设立郡县,但直到宋末,海南的开发程度依然很低,被视为流放犯官的偏远之地。其地小人稀,物产有限,根本无法支撑一个庞大的流亡政府及其军队(当时张世杰、陆秀夫等人麾下仍有军民二十余万)的长期生存和发展。退守海南,无异于自困于孤岛,一旦蒙古水师完成封锁,便是瓮中之鳖,连辗转腾挪的空间都没有。因此,海南岛最多只能算是一个暂时的避难所,绝无可能成为“反攻大陆”的根据地。

于是,在失去了广州这个大陆支点,又不愿困守海南孤岛的情况下,流亡朝廷的核心人物,如张世杰、陆秀夫等,做出了一个看似奇怪,实则在当时情境下有其逻辑的决策:将朝廷安置在崖山。 崖山位于今天广东省江门市新会区南端,是一个扼守崖门水道入海口的天然据点。它背山面海,地势险要,且附近海域较为开阔,便于宋军庞大的船队停泊和机动。选择厓山,意图非常明显:依托水上优势,进行最后的抵抗。南宋水师在当时仍是一支不可小觑的力量,在之前的一些战役中也曾取得过局部胜利。张世杰等人希望利用水战来抵消蒙古骑兵的陆地优势,寻求一线生机。

所以,当我们再问“为什么不去更南边的雷州或者海外”时,答案的第一层已经浮现:在当时南宋流亡君臣的认知和现实处境中,崖山就已经是他们所能抵达的、能够组织有效抵抗的“战略终点”了。 跨过雷州半岛,前往东南亚,这个选项从未像我们今天在地图上看来的那么清晰和诱人。那是一条更加迷雾重重、吉凶未卜的道路。

那么,这条“海外建国”之路,究竟面临着哪些具体的、难以逾越的障碍呢?这就要从当时东亚世界的国际格局、航海技术的局限以及一个流亡政权的内在脆弱性说起了。

远水难解近渴——宋末东亚的“国际江湖”

理解了南宋流亡朝廷在厓山已是背水一战的绝境后,我们再来具体审视“远走东南亚”这个选项。这并非简单的“搬家”,而是一个涉及复杂国际关系、需要高超外交手腕和强大实力支撑的系统工程。在十三世纪末的东亚,存在着一个看不见的“江湖”,有着自己的规矩和生存法则。

首先,我们看看南宋可能投奔的几个主要对象:安南(越南北部,当时是陈朝)、占城(越南中南部)、以及更远的真腊(柬埔寨)或缅甸(蒲甘王朝)。这些政权与南宋的关系如何?

总体来说,南宋与这些东南亚国家保持着传统的“朝贡贸易”关系。宋朝商船满载瓷器、丝绸、书籍前往交易当地的香料、象牙、珍宝,官方使节也时有往来。这种关系在和平时期是友好而有利可图的。但请注意,这种关系的基石是宋朝作为一个统一、强大中原王朝的权威。当宋朝中枢崩溃,皇室如丧家之犬般流亡时,这种关系的性质就发生了根本性的改变。

对于安南陈朝和占城等国而言,一个强大的中原王朝是需要敬畏的宗主,但一个溃败流亡的朝廷,则可能是一个巨大的麻烦,甚至是一场灭顶之灾的导火索。当时,席卷欧亚的蒙古风暴已是人尽皆知。蒙古军队的战斗力、征服欲望以及对其征服地区反抗者的残酷镇压,足以让任何周边政权不寒而栗。接纳南宋流亡政府,意味着什么?

意味着公开与如日中天的蒙古帝国为敌。蒙古人绝不会容忍前朝政权在海外建立起一个具有号召力的抵抗中心。这无异于在自己身边埋下一颗随时会爆炸的炸弹。一旦蒙古大军以此为借口南下征讨,安南、占城等国有能力抵挡吗?答案显然是否定的。事实上,在厓山海战之后不久,元朝(蒙古政权)就发动了对安南、占城、缅甸和日本等一系列的远征,虽然这些远征结果各异,但足以证明蒙古帝国确有扫清周边一切潜在威胁的决心和实力。

因此,从理性自保的角度出发,这些东南亚政权最可能采取的态度是:保持距离,甚至拒绝入境,最“友好”的举动可能也只是允许宋人以难民身份零星避难,但绝不会官方、公开地接纳整个宋朝朝廷和军队。 他们很可能担心引火烧身,甚至可能为了向蒙古示好,而将流亡君臣擒拿献俘。历史上,这种为了讨好新强权而牺牲落魄旧主的例子并不罕见。将自身存亡寄托于他国“念及旧情”的侠义心肠,在残酷的国际政治现实中是极其危险的赌博。

再者,我们还需要考虑这些国家自身的状况。例如,当时的缅甸蒲甘王朝正处于衰落期,内部矛盾重重,自顾不暇。安南陈朝虽然正处于上升期,但与占城常年征战,关系紧张。一个外来流亡政权的闯入,很可能打破当地脆弱的平衡,引发新的冲突。南宋君臣即便成功抵达,也可能瞬间卷入当地的政治军事漩涡,想要“建立根据地”更是难上加难。

所以,想象一下陆秀夫、张世杰等人面临的国际环境:北方是毫不留情、志在必得的追兵,而南方那些看似可能的避难所,实则是一扇扇可能紧闭甚至充满陷阱的大门。“国际江湖”险恶,已无宋廷的立锥之地。 在这种背景下,固守崖山,凭借尚存的水师力量背水一战,虽然希望渺茫,但至少主动权还掌握在自己手中,总比漂洋过海,将命运完全交给未知且很可能不友善的他人,要显得更为“现实”一些。

然而,国际关系的冷酷只是障碍之一。比这更具体、更致命的,是那段看似不远的航程本身所蕴含的巨大风险。这就要说到当时的航海技术问题了。

波涛之间的生死线——远洋逃亡的技术天堑

当我们今天看着世界地图,从雷州半岛到越南海岸,不过一指之遥,乘坐现代轮船甚至飞机,更是朝发夕至。这种便利感很容易让我们产生错觉,认为古代的海上航行也不过是一段稍长的旅程。然而,对于十三世纪末的南宋流亡者来说,这段路程不啻于一道生死天堑。

首先,我们必须了解当时的航海技术水平。南宋的航海技术,在当时世界上确实处于领先地位。指南针(罗盘)广泛应用于航海,船员们积累了丰富的季风、潮汐、星象知识。但是,这种“领先”是相对而言的。当时的船只,主要是帆桨结合的木质海船,其动力完全依赖风力和人力划桨。航行速度慢,受天气影响巨大,且运载能力有限。

南宋流亡朝廷不是一个空架子,它伴随着一个庞大的队伍。据史料记载,跟随朝廷南下的军民人数多达二十余万。这是一个什么概念?这意味着需要一支极其庞大的船队来运载这些人员以及他们赖以生存的物资(粮食、淡水、武器、马匹等)。组织这样一支船队进行远洋航行,其复杂性和难度远超我们的想象。它不像一支军队的机动转移,更像是一次整个社区的跨海迁徙。

最大的敌人是季风。 东亚地区的海上航行,严格受制于季风规律。每年冬季吹东北风,夏季吹西南风。南宋朝廷在1278年至1279年初活动于广东沿海,此时正值东北风盛行的季节。这意味着什么?意味着如果他们要南下前往占城或安南,实际上是逆风而行。在依靠风帆为主要动力的时代,逆风航行效率极低,异常困难,甚至可能根本无法抵达目的地。船队很可能被风吹偏航线,漂到未知海域。而如果等待夏季西南风,北方的蒙古大军会给他们这个时间吗?显然不会。时间,是流亡朝廷最缺乏的东西。

第二个致命的威胁是导航的精确度问题。 尽管有罗盘,但当时的导航技术仍非常原始,定位主要依靠沿海的地标和航海者的经验。一旦远离海岸,进入浩瀚的南海,航行就变成了充满不确定性的冒险。海图不精确,对暗礁、浅滩的了解有限,一场大雾或风暴就可能导致船队迷失方向,甚至触礁沉没。对于一支载着皇室宗亲、文武百官、以及成千上万军民的庞大船队而言,一次导航失误,就可能导致全军覆没的灾难。这绝非危言耸听,即便是后来鼎盛时期的郑和船队,拥有更先进的技术,远洋航行依然伴随着极高的风险。

第三是补给问题。 二十万人的船队,每天消耗的粮食和淡水是一个天文数字。船只的载重能力有限,不可能携带整个航程所需的全部给养。他们必须依靠沿途停靠港口进行补充。然而,从广东到越南沿岸,哪些港口是安全的?哪些是友好的?在蒙古军队已经控制大部分沿海要地的情况下,流亡船队很难找到可靠、充足的补给点。一旦在海上断粮断水,后果不堪设想。饥饿、干渴、疾病会迅速摧毁这支队伍的战斗力乃至生存意志。

相比之下,崖山虽然也是绝地,但至少背靠陆地(尽管已不安全),附近水域相对熟悉,可以暂时获得一些淡水补给,也能依托地形进行布防。选择在崖山进行水战,是将有限的力量用在了一个相对可控的环境里。而远涉重洋,则是一场将所有筹码押注于莫测大海的豪赌,胜算甚至比在厓山与蒙古水师决一死战还要低。

因此,从纯技术角度考量,“浮海远遁”对于南宋流亡朝廷而言,是一条比固守崖山更加凶险、更不可行的道路。海洋,在当时并非坦途,而是吞噬希望的深渊。 然而,即便克服了技术和国际环境的困难,流亡朝廷内部的重重矛盾,也早已注定他们难以做出如此决绝而统一的战略抉择。

散沙难聚——流亡朝廷内部的离心力

一个组织的崩溃,往往始于内部。南宋流亡朝廷的最后岁月,完美地印证了这一点。它并非一个铁板一块、意志统一的整体,而是一个由不同派系、不同打算的官员、将领和士兵临时拼凑起来的脆弱组合。这种内在的离心力,使得任何需要高度协同、破釜沉舟的宏大战略(比如远走海外),都难以形成共识并有效执行。

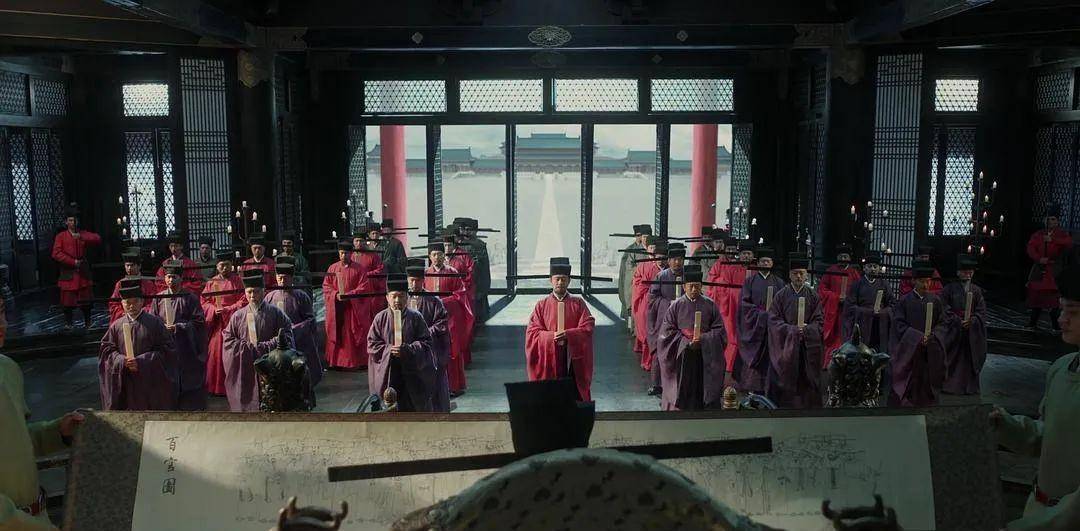

流亡朝廷的核心决策层,主要是丞相陈宜中、太傅张世杰、枢密副使陆秀夫,以及年幼的皇帝赵昺(在厓山时是赵昺,其兄赵昰在逃亡途中病逝)。这几个人之间,并非和睦无间。

最典型的例子是丞相陈宜中。此人在临安沦陷前就主张议和,在流亡过程中,其态度一直摇摆不定,缺乏与社稷共存亡的坚定决心。当朝廷逃到福州后,陈宜中就曾一度主张逃往占城(越南中南部),并以此为借口,自己先行前往“打前站”。然而,他到达占城后,并未能(或许也并未真心努力)为朝廷后续到来做好安排,反而滞留不归。后来,当占城国王因惧怕蒙古而态度转变时,陈宜中无法立足,又辗转逃往暹罗(泰国),最终客死他乡。陈宜中的行为,本身就是“海外避难”设想破产的一个活生生注脚:连位高权重的丞相亲自出马都无法打开局面,更何况是整个朝廷的迁徙?他的先逃和最终失败,无疑给流亡集团中其他还对“外援”抱有幻想的人浇了一盆冷水。

再看坚持下来的张世杰和陆秀夫。张世杰是武将出身,擅长水战,但对全局战略的把握可能有所欠缺。他坚持在崖山与元军决战,有其军事上的考量,即希望利用水战优势。但他的一些决策也备受争议,例如在崖山为何不先占领出海口,导致后来被元军切断淡水供应;为何将千余艘战船用铁索相连,形成“水上城堡”,虽稳固却丧失了机动性,重蹈了三国时期赤壁之战中曹军的覆辙。这些战术失误反映了在巨大压力下,决策可能出现的僵化和失误。连在相对熟悉的水域作战都出现如此疏漏,要去执行风险极高的远洋战略,其指挥和协调能力更令人担忧。

陆秀夫是典型的文臣,忠贞不渝,是流亡朝廷的精神支柱。但他的长处在于维持朝仪、激励士气,在复杂的军事部署和外交纵横方面,并非其专长。面对当时千头万绪、瞬息万变的危局,决策层很难做出最优的、需要极大魄力和创造力的选择。

更重要的是整个流亡队伍士气低落,人心惶惶。这二十多万军民中,有多少是出于忠君爱国而自愿跟随,有多少是迫于形势或被裹挟前行?在长期颠沛流离、前途无望的折磨下,厌战、思乡的情绪必然蔓延。普通士兵和百姓所求的,或许只是一条活路。要求这样一支疲惫、绝望的队伍,去进行一场吉凶未卜的远洋冒险,恐怕未及出发,内部就可能发生溃散或哗变。

此外,流亡朝廷的合法性也在衰减。他们与大陆的联系几乎被切断,无法有效指挥残存在各地的抗元力量(如重庆的钓鱼城等)。一个失去了根基的朝廷,其权威性大打折扣。在这种情况下,即便张世杰、陆秀夫下令“扬帆南下”,下面的大小官员和将领是否会坚决执行?会不会有人觉得这是死路一条而中途逃离或倒戈?这些都是极现实的问题。

因此,内部的不和、决策的困境、士气的低迷,像一道道无形的枷锁,牢牢锁住了这支队伍的行动能力。 他们能够维持到崖山,已经近乎奇迹。要求他们再做出超越时代和自身局限的、堪称“神来之笔”的战略转移,实在是强人所难。他们的世界,正在急剧地缩小,最终只剩下厓山那一片腥风血雨的海域。

无根之木——流亡政权的经济绝境

任何一个政权的生存和运转,都离不开坚实的经济基础。皇帝要吃饭,官员要俸禄,军队要粮饷,这一切都需要钱、需要物资。而当时的南宋流亡朝廷,恰恰是一个失去了几乎所有经济来源的“空壳政府”。这种经济上的绝境,是掐灭任何长远幻想(包括海外建国)的最现实因素。

鼎盛时期的南宋,以其繁荣的商业和海外贸易著称,税收丰沛。然而,这一切随着蒙古军队的南下而灰飞烟灭。流亡朝廷从临安出走时,虽然携带了部分皇室珍宝和库银,但这点财富对于维持一个二十多万人的流亡集团来说,无疑是杯水车薪。在长达数年的逃亡过程中,这点老本早已消耗殆尽。

那么,流亡朝廷的经济来源是什么?主要靠的是沿途收取和劫掠。他们像一群迁徙的蝗虫,经过哪里,就依赖于哪里残存的地方府库或向当地百姓征粮。这种方式具有极大的不确定性和破坏性。首先,他们经过的地区,大多已是战乱之地,本身就很贫困,难以提供长期、稳定的补给。其次,这种强征暴敛会失去民心,使得本已脆弱的统治基础更加动摇。当朝廷逃到广东时,所能控制的区域已经非常狭小,资源提取能力降到了最低点。

具体到崖山时期,二十余万军民聚集在弹丸之地和相连的船队上,吃饭喝水都成了天大难题。史料记载,张世杰在崖山修建了简易行宫和军营,但元军大将张弘范率军赶到后,很快派兵控制了崖山附近的淡水水源。这一招可谓致命。宋军士兵只能靠干粮和接雨水解渴,战斗力急剧下降。可以想象,在淡水资源都无法保障的情况下,这支队伍的生存都已岌岌可危,何谈进行复杂的远洋航行准备?

“海外建国”更是一个需要巨额初始投入的计划。它需要建造或征集大量适合远洋航行的海船(而不仅仅是内河或沿海船只),需要储备足够整个航程乃至抵达初期安顿所需的粮食、淡水、药品、武器、建筑材料等等。这需要强大的财政支持和后勤组织能力。而当时的南宋流亡朝廷,连第二天的军粮在哪里都未必知道,哪里还有能力去筹备这样一场规模空前的“海洋大迁徙”?

即使他们奇迹般地抵达了某个东南亚地区,“建立根据地”也需要巨大的经济投入。他们需要土地、需要建设房屋城池、需要安抚当地居民或与当地政权交涉(很可能需要支付巨额“保护费”或贡品)、需要维持军队和政府开支。钱从何来?靠随身携带的那点金银细软吗?那恐怕支撑不了几个月。指望通过贸易重新积累财富?在陌生的环境下,面对虎视眈眈的蒙古威胁和可能不友好的东道主,开展大规模贸易谈何容易。

因此,从经济角度审视,南宋流亡朝廷已经是一株失去了土壤的“无根之木”,其衰亡是必然的。生存尚且朝不保夕,发展更是镜花水月。 所有关于“海外再起”的设想,都建立在能够稳定获取资源的基础上,而这个基础,对于崖山时的宋廷来说,已经完全不存在了。他们被现实逼到了墙角,除了拼死一搏,已无他路可走。

社稷何在?——漂泊朝廷的“根”与“魂”

除了上述现实的、物质的困境之外,还有一个更深层次、更关乎政权本质的原因,决定了南宋流亡朝廷很难选择“远走海外”。那就是政权合法性的根基问题。

在中国传统的政治哲学中,一个王朝的合法性(即“天命所归”)与其对“中国”(中原之地)的统治是密不可分的。皇帝是“天子”,是天下共主,其权威建立在对祖宗江山社稷的继承和守护之上。都城、宗庙、陵寝、疆土,这些都是政权合法性的具体象征。

南宋虽然偏安江南,但它始终自认为是华夏正朔,统治着广袤的领土和众多的人口。然而,随着蒙古铁骑的南下,城池一座座丢失,领土一片片沦陷,这个合法性基础正在迅速崩塌。流亡朝廷之所以还能维持一定的号召力,是因为它仍然代表着“宋”这个国号,是赵家皇统的象征,还有一些忠臣义士愿意为之效死。但是,这种号召力是与其和“中国”的土地联系在一起的。

一旦朝廷彻底离开大陆,远遁海外,成为一个“海外政权”,那么它的性质就发生了根本性的改变。它从一个统治中国的(哪怕是残存的)正统王朝,变成了一个寄人篱下的流亡组织。这对于那些仍然心怀故国的士大夫和军民来说,在心理上是难以接受的。“国”将不国,“社稷”何在? 宗庙陵寝远在万里之外,统治的臣民变成了异域之民,这样的“宋廷”,还能有多少正统性和号召力?

陆秀夫、张世杰等人坚持战斗,其核心目标是什么?是“恢复中原”,是“光复社稷”。他们的精神支柱是儒家的忠君爱国思想,是宁为玉碎、不为瓦全的气节。如果选择逃往海外,在某种意义上,就等于放弃了“恢复”的终极目标,变成了以求生为首要目的的普通流亡者。这与他们秉持的价值观念是相悖的。对于陆秀夫这样的儒臣而言,在最后的土地上战死,是尽忠报国,是维护王朝和士人气节的最终体现;而苟且偷生于异域,则是一种耻辱。这也就是为什么在崖山兵败无望时,陆秀夫选择背负幼帝赵昺投海自尽,上演了最为悲壮的一幕。在他看来,王朝的尊严,比肉体的存活更为重要。

当然,我们不能要求所有人都抱有如此决绝的态度。但作为朝廷的决策核心,这种价值观深刻地影响了最终的战略选择。固守崖山,即使失败,也是战死在中原文化的边缘地带,是“死于社稷”;而远走海外,即便成功立足,也意味着在精神上成了“无根之萍”,其存在的意义将大打折扣。

此外,朝廷的追随者们,那些士兵和百姓,他们之所以跟随,除了被裹挟,也或多或少抱有对“王师”的期待,对故土的眷恋。如果朝廷下令永远离开大陆,前往完全陌生的海外,会有多少人愿意继续跟随?很可能导致队伍的瞬间瓦解。土地的引力,文化的认同,在那一刻,远比海洋的召唤更为强大。

因此,南宋流亡朝廷的最终选择,不仅仅是军事、经济、外交权衡的结果,也是一次文化价值和政治伦理的抉择。他们选择了与所代表的文明共存亡,将最后的血泪洒在了距离中原故土尽可能近的海疆。崖山,是他们精神和物理的最终归宿。

历史的绝响——厓山之后,再无如果

公元1279年3月19日,农历二月初六,崖门海域,血雨腥风。在元军水师的猛攻下,宋军阵线崩溃。丞相陆秀夫见大势已去,先驱赶自己的妻儿跳海,随后背负着年仅八岁的小皇帝赵昺,纵身跃入惊涛骇浪之中。许多后宫眷属、文武大臣也相继投海。史载,次日,“浮尸出于海十余万人”。太傅张世杰突围而出,但不久后也在海上遭遇风暴,舟毁人亡。南宋最后一点星火,在崖山海面彻底熄灭。

“崖山之后无中国”,这是一种带有强烈悲情色彩的历史感叹。且不论其学术上的准确性,它确实深刻地反映了南宋灭亡所带来的巨大文化震撼和心理创伤。而我们探讨的“为何不南逃海外”的问题,答案也在这场悲壮结局的背后,清晰地浮现出来。

回望那段历史,南宋流亡朝廷没有选择逃往东南亚,并非因为他们愚蠢或短视,而是因为在当时的历史条件下,那根本就是一个不切实际的幻想。

地理认知上,厓山已是他们心理和战略上的“大陆尽头”,海外是充满未知的险境。

国际环境上,周边国家畏于蒙古兵锋,绝无可能接纳这个“烫手山芋”,反而可能落井下石。

技术条件上,逆风远航、导航困难、补给断绝,远洋迁徙对于庞大队伍而言无异于集体自杀。

内部状况上,决策层分歧、士气低落、指挥协调困难,已无力执行如此复杂的战略转移。

经济基础上,财政枯竭,补给断绝,生存尚难维持,何谈海外开拓的巨额投入?

精神认同上,离开中原土地意味着政权合法性的彻底丧失,与士大夫宁死不屈的气节相悖。

所有这些因素交织在一起,形成了一张巨大的网,将南宋流亡朝廷牢牢地锁定在了崖山这片宿命之海。他们的选择,是绝境中有限选项里,最符合当时现实逻辑和自身价值观念的一个。这是一场明知不可为而为之的最后一搏,是绝望中绽放的悲壮之花。

在那个风雨交加的晚上,张世杰茫然独自登上一条小舟,任由风吹雨打,最后被海浪吞噬。《宋史》写下这么一句:“张世杰死,遂宋亡”。

崖山的海浪,早已抚平了当年的血色,但后人常用一个词来形容极其悲愤的心情,亡宋之痛……

评论列表