1951年4月上旬,正从东京调往华盛顿的麦克阿瑟在航母甲板上踱步,海风掀动他的军装下摆。副官提醒他:“将军,白宫的解职命令已经生效了。”麦克阿瑟听罢,只淡淡回了句:“亚洲不会安宁,这帮政客迟早会看见后果。”谁也没料到,11年后的一声长叹,会让这句话再度被记者翻出来。

1950年代初,印度利用中印边界尚未勘定的真空,陆续把补给站推到“麦克马洪线”以北。纸面上只是几行笔直的划线,山里却是几千米高差、雪线终年不退。解放军的边防分队反复示警,德钦以南的向导说:“印军巡逻,已经走到我们放牧点了。”话音传到北京,外交部连夜把抗议电报送往新德里,可是次日又传来新的越线坐标。

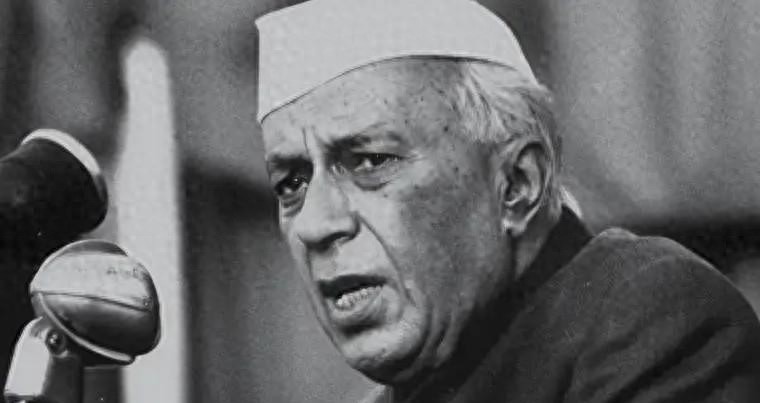

1960年4月,周恩来带着中方方案访印。谈判桌上,周恩来单刀直入:中方愿意以实际控制线为基础互让;尼赫鲁却推说“国内舆论反弹巨大”。陈毅私下向身边人感慨:“他们想要全部。”纸面交锋无果,中方代表团只能带回冷冰冰的一页声明。

两年后的10月初,印军增兵东段至两个旅,越线据点陡增至四十多个。北京作出决断,西藏军区和昆明军区抽调部队,在20日凌晨同时发起反击。山口积雪没过膝盖,但部队推进极快,45分钟拿下多林城东侧高地。林芝前线电话传来一句调侃:“帐篷里只剩打字机,印军连床被都来不及卷。”

远在纽约的麦克阿瑟听见开战消息那天是10月22日。记者黄昏时分堵在他公寓门口,他皱着眉头放下手中的哈瓦那雪茄。面对闪烁的镁光灯,他没有拐弯抹角,先是长叹一声,接着轻摆右手:“印度领导层糊涂透顶,想和中国军队硬碰?他们连美苏真心实意的支持都拿不到。”这句话被《纽约先驱论坛报》置于头版,引得新德里舆论炸窝。印方外交部抗议,美方记者却暗中点头——老将军说出了他们不便明言的判断。

麦克阿瑟的底气并不神秘。朝鲜战场,他亲手调集三艘航母、两个空军司令部,仍旧没能压垮志愿军。当年朴次微地狱般的零下三十度,志愿军连钢盔都结冰,却硬是靠步枪加无后坐力炮让美军全线收缩。麦克阿瑟很清楚:若美军尚且如此艰难,印度靠几门山炮和空降物资根本无法撬动喜马拉雅北坡。

11月18日,解放军在瓦弄实施穿插包围,印军第七旅被切成三段。旅长达尔维弃车爬上悬崖,躲了两天,两根干粮棒就见了底。21日清晨,他和几名警卫举白旗下山,被我军搜山分队俘虏。当天中午,北京宣布主动停火,阵地后撤二十公里,为和平谈判留足空间。中国军队缴获火炮多达三百门,俘敌三千余,只用一个月结束战斗。

值得一提的是,尼赫鲁此前笃信“非结盟”旗号能左右逢源,美苏都会为了遏制中国出力。可古巴导弹危机10月27日达到顶点,美苏火烧眉毛顾不上他;再加上赫鲁晓夫不愿和社会主义国家正面对阵,肯尼迪也担忧美军重陷亚洲泥潭,两家都把援兵的电报压了下来。印度得到的,只是一批紧急空投的美制轻机枪与俄制米格战机,坐标乱到连地勤都来不及校对。

战事结束后,印度军方上书要求追加军费,国库却捉襟见肘。尼赫鲁每天凌晨两点还在翻阅损失清单,心脏病症状频繁,1964年5月27日凌晨病逝,总理秘书回忆:“他最后说的还是边界和军费。”另一端的麦克阿瑟,同年4月5日也在华盛顿医院辞世。士兵为他合上双眼,感叹那句“印度脑子坏掉了”竟成了他的最后一则国际评论。

这场边境冲突持续不过一个多月,却让多个大国重新估算中国的战略半径。印军在冬雪中败走、尼赫鲁郁郁而终、麦克阿瑟的冷峻预言兑现,都映照出一个简单事实:在二十世纪六十年代的高原极寒地带,中国军队的战意和机动能力,已经不是任何外部压力可以轻易撼动的了。