天汉元年的冬天,北风裹着雪粒子砸在苏武的脸上,像小刀子割。他站在匈奴单于的帐前,手里攥着那根代表汉朝的节杖,竹制的杖身已经被他的手焐得有些温度,但杖头的牦牛尾节旄,正被风吹得乱颤,像要随时飘走似的。帐内的火塘烧得旺,单于的酒气混着羊肉的膻味飘出来,可苏武觉得浑身发冷——他刚听说,属官张胜私下参与了匈奴降将缑王的谋反,这桩事一旦败露,整个汉朝使团都要跟着遭殃。他摸了摸节杖上的纹路,指尖划过一道细小的裂痕,那是出发前汉武帝亲手递给他时,不小心磕在殿阶上弄的。“持此节,便如朕亲临匈奴,守好大汉的体面。”武帝的话还在耳边,可眼下,体面怕是要碎了。

果然,没半日功夫,缑王的谋反就败了。匈奴单于怒冲冲地把使团叫到帐前,让降将卫律来审。卫律提着刀,先斩了两个参与谋反的匈奴人,血溅在帐内的毛毡上,红得刺眼。接着他转向张胜,刀光晃得张胜直发抖,“降还是死?”张胜“扑通”跪下,连喊“愿降”。卫律又走到苏武面前,刀架在他的脖子上,语气软了些:“苏大人,张胜有罪,你也脱不了干系。不如降了单于,日后封王封侯,有享不尽的富贵。”

苏武盯着卫律的眼睛,声音没半点抖:“我是汉朝的使者,持节而来,若背主降敌,还有何颜面见天下人?你本是汉人,却忘恩负义投了匈奴,如今还有脸来劝我?”他说着,突然伸手去夺卫律的刀,朝着自己的胸口就刺——与其受辱,不如死得干净。卫律吓了一跳,赶紧拦着,可刀还是划开了一道口子,血瞬间渗出来,染红了他的袍角。苏武倒在地上,意识模糊前,只想着那根节杖,千万别被血弄脏了。

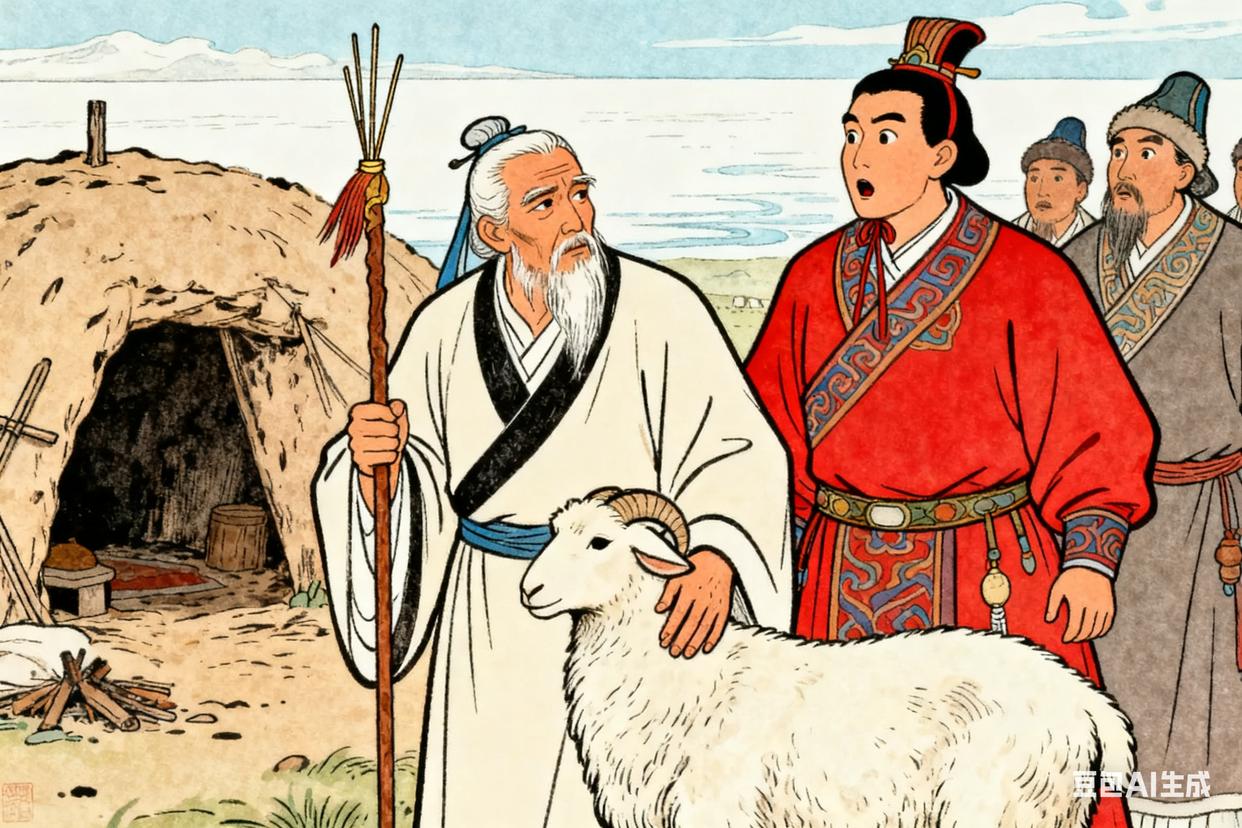

匈奴人把苏武抬回帐篷,找了医官来治。医官在他伤口上敷了草药,又用暖酒给他擦身子,折腾了半宿,苏武才缓过来。单于见他这般硬气,又敬又恨,偏要让他屈服。卫律再来劝时,苏武干脆闭着眼不说话,卫律拿出金银财宝,他扭过头;卫律说要把他流放到北海去,他反而睁开眼,问:“北海在哪?”单于听说了,冷笑一声:“那就让他去北海牧羊,啥时候公羊生了小羊,再让他回汉朝。”

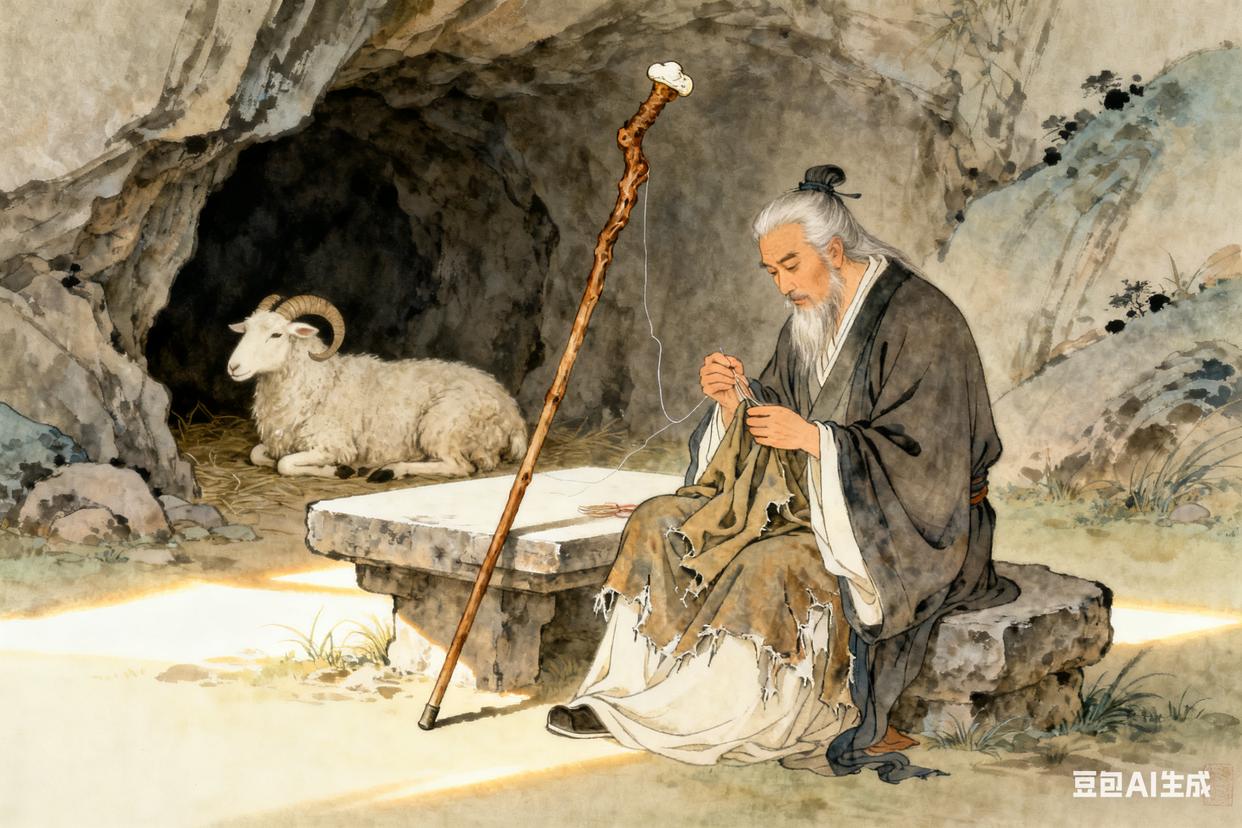

北海就是如今的贝加尔湖,那时候还是荒无人烟的地方,冬天冷得能冻裂石头,夏天蚊虫多得能吃人。匈奴人没给苏武粮食,只给了他一群公羊,还有那根节杖。苏武牵着羊,踩着没膝的雪往北海走,走一步,节杖就往雪地里戳一下,留下一个小坑。到了湖边,他找了个背风的土坡,挖了个洞当住处。白天,他跟着羊群找草吃,羊群啃草的时候,他就坐在石头上,摩挲着节杖上的节旄;晚上,他把节杖抱在怀里睡觉,就像抱着一丝来自汉朝的暖意。

开春的时候,草刚冒芽,匈奴人给的粮食早就吃完了。苏武饿得眼冒金星,只能去湖边挖野菜,可野菜太少,不够填肚子。后来他发现,湖边的草丛里有野鼠,鼠洞里藏着草籽和干果。他就拿着根小棍子,蹲在地上掏鼠洞,掏半天能掏出一把草籽,放在火上烤焦了吃,苦得涩嘴,可他嚼得很认真——他得活着,活着才能等着回汉朝的那天。有一次,一只公羊掉进了冰窟窿,苏武跳进水里去捞,冰水冻得他腿抽筋,好不容易把羊拉上来,自己却冻得发烧,躺了三天才好。醒来的时候,他第一时间摸节杖,见节杖还在,才松了口气。

就这样过了五六年,有一天,苏武正在湖边牧羊,远远看见一队人马朝他走来。走近了才看清,领头的是个汉人,穿着匈奴的衣服,面色憔悴。那人看见苏武,愣了半天,突然喊:“子卿兄!是我啊,李陵!”苏武也愣住了——李陵是李广的孙子,当年带兵打匈奴,战败后降了,他怎么会来这儿?

李陵下马,走到苏武面前,眼圈红了:“我是来劝你的。单于说,只要你降,啥都给你。”苏武把节杖往地上一戳,说:“你我都是汉人,该知道忠臣不事二主。我既然持节出使,就没想过要降。”李陵叹了口气,坐在他身边,慢慢说:“子卿兄,你不知道,你走后,你母亲去世了,我帮着葬的;你妻子……后来改嫁了;你的两个儿子,也不知道如今在哪儿。汉朝那边,武帝也老了,朝堂上乱得很,你就算回去,又能怎样?”

苏武的手攥紧了节杖,指节都发白了。他低着头,声音有点哑:“我母亲去世,我不能尽孝;妻子改嫁,我不怪她;儿子们不管在哪儿,只要活着就好。可我是汉朝的使者,节杖在,我的使命就在。就算武帝忘了我,就算汉朝没人记得我,我也不能降。”李陵看着他,又看看那根节旄掉了大半的节杖,突然哭了:“我不如你啊……我降了匈奴,这辈子都抬不起头了。”那天,李陵陪苏武喝了半天酒,最后留下些粮食和牛羊,叹着气走了。苏武看着他的背影,又摸了摸节杖,心里像被什么东西堵着,又酸又胀。

又过了几年,汉武帝驾崩了。消息传到北海,是一个路过的匈奴牧民说的。苏武听了,“扑通”跪在地上,朝着汉朝的方向磕了三个头,磕得额头都红了。他抱着节杖,坐在地上哭了很久——那个派他出使的皇帝,没能等到他回去。那天晚上,他没睡觉,就坐在洞口,看着天上的星星,手里一直摩挲着节杖,像是在跟武帝说话。

汉昭帝即位后,汉朝和匈奴又开始和亲。汉使去匈奴,特意问起苏武,可单于还是说:“苏武早就死了。”汉使没办法,只能先回去。过了两年,又有汉使来匈奴,这次,苏武的属官常惠找到了机会。常惠当年也被匈奴扣留了,只是被关在别的地方。他趁着夜里,偷偷溜出营地,找到汉使的住处,趴在地上说:“苏武还活着!在北海牧羊呢!”他告诉汉使,要想让单于放苏武,就得这么说——“我们天子在上林苑打猎,射下来一只雁,雁腿上系着一块帛书,上面写着苏武在北海的某个地方。”

汉使听了,第二天就去见单于,把常惠教的话一说。单于愣了半天,脸色变了,心里嘀咕:“难不成真有这事?”他没办法,只能承认:“苏武确实还在北海。”接着就派人去北海,叫苏武回来。

苏武接到消息的时候,正在给公羊刷毛。他愣了半天,不敢相信,直到匈奴的使者又说了一遍,他才反应过来。他赶紧回到住处,翻出那件穿了十几年的汉朝官服——衣服早就破了,颜色也褪得发白,他一直没舍得扔。他把衣服洗干净,缝补好,又把那根节杖拿出来,仔细擦了擦,虽然节旄差不多掉光了,只剩下光秃秃的杖身,但他还是攥得紧紧的。

出发回汉朝那天,苏武牵着那只最早跟他来北海的公羊——这么多年,公羊老了,走得很慢,可他舍不得丢。走的时候,他回头看了一眼北海,湖边的石头上,还有他当年刻的“汉苏武在此”几个字,风吹日晒,已经模糊了。他心里有点空,又有点热——十九年了,他终于能回家了。

回到长安那天,是始元六年的春天。长安的百姓挤在路边,都想看看这个在北海牧羊十九年的苏武。苏武穿着补好的官服,手里拿着节杖,虽然头发胡子都白了,脸也刻满了皱纹,但腰杆挺得笔直。百姓们看着他手里的节杖,都哭了——那根杖,是汉朝的体面,也是他的命啊。汉昭帝下诏,让苏武带着节杖去拜谒汉武帝的陵墓。在茂陵前,苏武跪下,举起节杖,声音哽咽:“臣苏武,不负陛下所托,回来了。”

后来,苏武被任命为典属国,掌管少数民族事务。他做事勤恳,待人宽厚,朝堂上的人都敬重他。可没过几年,他的儿子苏元因为参与太子的谋反,被处死了,苏武也受了牵连,被免了官。那段时间,他就住在家里,每天整理旧物,最常摸的还是那根节杖。有人劝他:“都这样了,还留着这根破杖干啥?”苏武摇摇头:“这不是破杖,是我十九年的念想。”

汉宣帝即位后,念及苏武的功绩,又把他召回来,封他为关内侯。后来,宣帝让人画了十一位功臣的画像,挂在麒麟阁,苏武就在其中。画师给苏武画像的时候,问他想怎么画,苏武说:“就画我拿着节杖的样子吧,节旄不用画太多,就剩几根就行。”画像挂在麒麟阁里,苏武看着画像,又摸了摸手里的节杖,笑了——他的念想,终于被朝廷记下来了。

苏武活到了八十多岁,去世的时候,手里还攥着那根节杖。后来,那根节杖被送到了皇宫,成了汉朝的宝物。千百年过去,那根节杖早就不在了,但苏武的故事,却一直流传着。

如今我们再说起苏武,想起的不只是北海的雪、公羊和节杖,更想起那种“宁死不屈、守节不移”的骨气。生活里,我们也会遇到像“北海牧羊”一样的困境——可能是职场里的坚持原则,可能是追梦路上的孤独,可能是面对诱惑时的选择。这时候,想想苏武攥着节杖的手,想想他掏鼠洞找草籽也要活着的劲,就会明白:所谓气节,不是喊出来的口号,是在最难的时候,还能守住心里的那根“节杖”,不丢、不弃、不弯。就像苏武的节杖,就算节旄掉光了,木质的杖芯,也永远硬挺挺的,那是中国人骨子里的劲,一辈辈传下来,从没断过。

声明:本故事为文学创作,非历史研究。读者需区分虚构与史实,深入了解历史建议查阅专业资料。未经书面许可,任何组织或个人不得擅自复制、转载、改编、传播等,亦不得用于商业用途,侵权必究。