1951年6月30日上午,北京前门体育场人声鼎沸,乐曲与掌声混杂成一阵热浪。大会主持人读到“志愿军二级战斗英雄周文江”时,个头不高的他快步走向主席台,笑得有点腼腆。对于许多人来说,这只是庆祝建党三十周年的一幕插曲;对他本人,却像是一条漫长征程的回声——能站在这里,是因为半年前的长津湖极寒夜,他带着五连硬生生堵住了美陆战一师的退路。

掌声落定,有记者小声问他:“零下四十摄氏度是怎样的感觉?”周文江轻轻摆手,“脚冻得麻木,心是热的。”这一句随口的回答,没写进任何官方通讯,却在很多战友间流传很久。毕竟,零下四十摄氏度外加敌方重炮,能让人撑到天亮,本身就不多见。

时间往回拨动。1950年10月,九兵团突然由上海沿海调往山东,秘密得连基层排长都摸不着头脑。周文江原本还想着冲着台湾去,忽然听说要北上,他在车厢里嘀咕:“究竟去哪儿?”列车长只抛下一句,“上边有命令啦。”那年他二十六岁,已经是177团二营副营长,枪法好,体能也硬,但对朝鲜的山寒水冻并无概念。

十一月中旬,部队悄悄过鸭绿江。装备不够是硬伤,棉衣库存只发到膝盖,一层旧军毯缠在腿上算是“加厚”。有意思的是,分发冻疮膏那天,很多战士宁可让膏药省下来涂在枪机上——机械油冻住,枪就哑火。周文江看在眼里,索性把自己那份也交出去,他说:“枪响了,人才能活。”

27日夜,长津湖东岸大雪漫天。20军接到穿插命令,二营要越过狼林山,封锁下隅里至柳潭里的公路。地图上不过几厘米,山里实则峭壁雪谷,辎重车根本过不去,只能靠双脚。凌晨一点,周文江让通讯员把五连集合,他压低声音,“兄弟们,风大别张嘴,冻住嗓子喊不出来。”一句话逗得大家嘿嘿笑,然后摸雪出发。

天亮前,敌军先导车队闪着灯光驶来。五连在公路侧翼打“哑巴阵”——先拉爆破筒截首尾,再放手榴弹。第一波下来,美军乱作一团,呼啸弹雨却已盖住山坡。子弹撕着风声,雪地激起细碎冰屑,梆梆作响。守了七天七夜,五连补充换了一茬又一茬,到战斗结束仅剩二十余人,其中七人还能完整扣动扳机。统计战果:击毁坦克四辆,汽车两辆,毙伤敌四百余。对外电台简报只有寥寥数字,数字背后,是一条生死线。宋时轮在战后电报里写,“此役,二营功甚伟”,附注“周文江指挥得当”。

冲锋之外,周文江的过往同样坎坷。1924年,泰州姜堰区一个贫寒村庄,他排行老三。父母早逝,兄长被抓壮丁,姐成了童养媳,剩下弟妹靠他挑米换糠。十三岁那年,他在溱潼烧饼铺当学徒,又去化肥厂搬过袋子,生计艰难。直至1944年春,他在江都路边偶遇新四军侦察员,听说“打鬼子管饭”,扔了挑子就跟队伍走。第一次战斗攻丁沟据点,他举着大刀冲进去,大喊“缴枪不杀”,吓得几十个伪军丢枪投降,战后立功,一口气翻身做了班长。

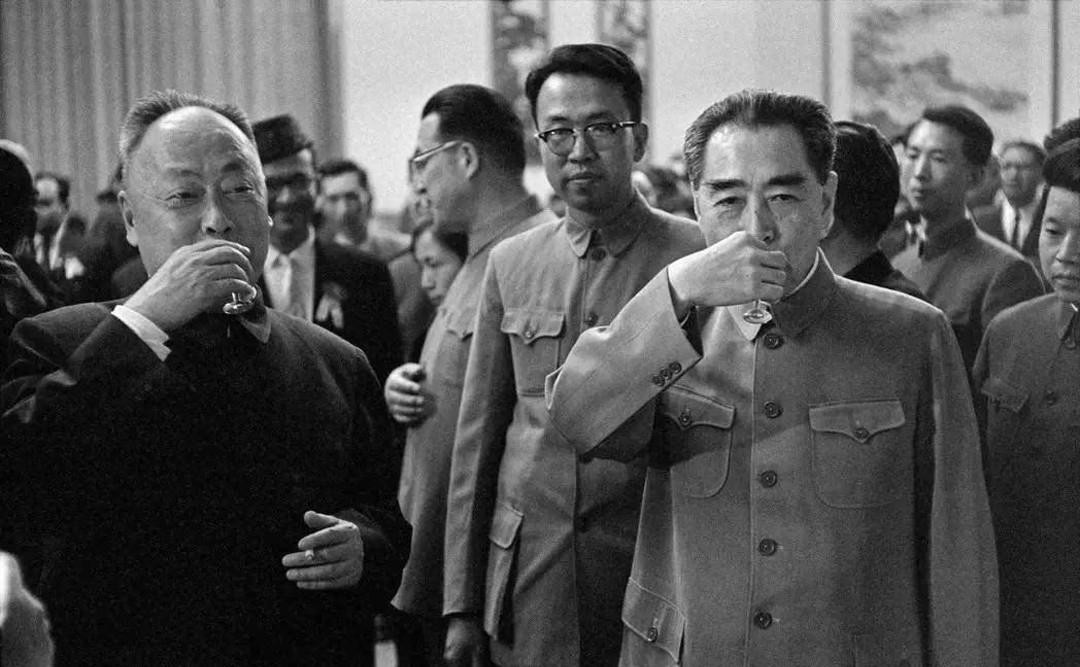

解放战争期间,孟良崮、淮海,他几乎每役必上突击名单。1949年淮海结束,五连被授予“大功连”,他个人是“华东一级战斗英雄”。当年秋天,在北京怀仁堂的战斗英雄大会,他第一次握到毛主席的手。谁都没想到,一年内他会三次被接见——第二次是前门体育场,第三次是1954年全国人大一次会议间隙。毛主席听他说自己是江苏人,笑着转头对周总理:“你老乡。”

朝鲜回国后,周文江历任营长、团长、副师长、师长,直到河南南阳军分区副司令。1979年离休,行政级别正师,可在许多年轻干部眼里,他像个没架子的邻家长辈,见面就拍肩:“工作要舍得下连队,别只坐办公室。”有人调侃他话多,他摆手:“打仗时不肯说一句,战友走得太多,现在想说就多说两句。”这座城市因此多了一个义务宣讲团,十多年,他领着一帮老新四军奔波学校、厂矿,对着学生讲“打冷枪”“反搜索”,讲到激动处拍桌子,“要命的时候只能向前走!”

2011年,他完成回忆录《抹不去的记忆》,时任国防部长迟浩田写序称赞“兵中老黄牛”。次年盛夏,周文江因病逝世,享年八十八岁。告别仪式上,没有过分的排场,战友们把一面旧军旗覆在棺上,旗角磨破,用黑线细细缝好。负责整理遗物的干事发现,他的抽屉里留了一张纸:五连牺牲名单,名字后面只写了年龄和籍贯——那一行行小楷,像长津湖夜雪沉沉压住的枪声,久久不散。