天汉三年的深秋,长安蚕室的窗户纸破了个洞,冷风裹着枯叶的碎末钻进来,落在司马迁的囚衣上。他刚从剧痛中缓过劲来,抬手想拢一拢衣领,却发现手臂还在发颤 —— 那不是冷的,是腐刑后身体里残留的余痛。案上的油灯忽明忽暗,映着他眼下的青黑,也映着摊开的几片竹简,上面只写了 “项羽本纪” 四个字,墨迹还没干透,是他受刑前偷偷写的。

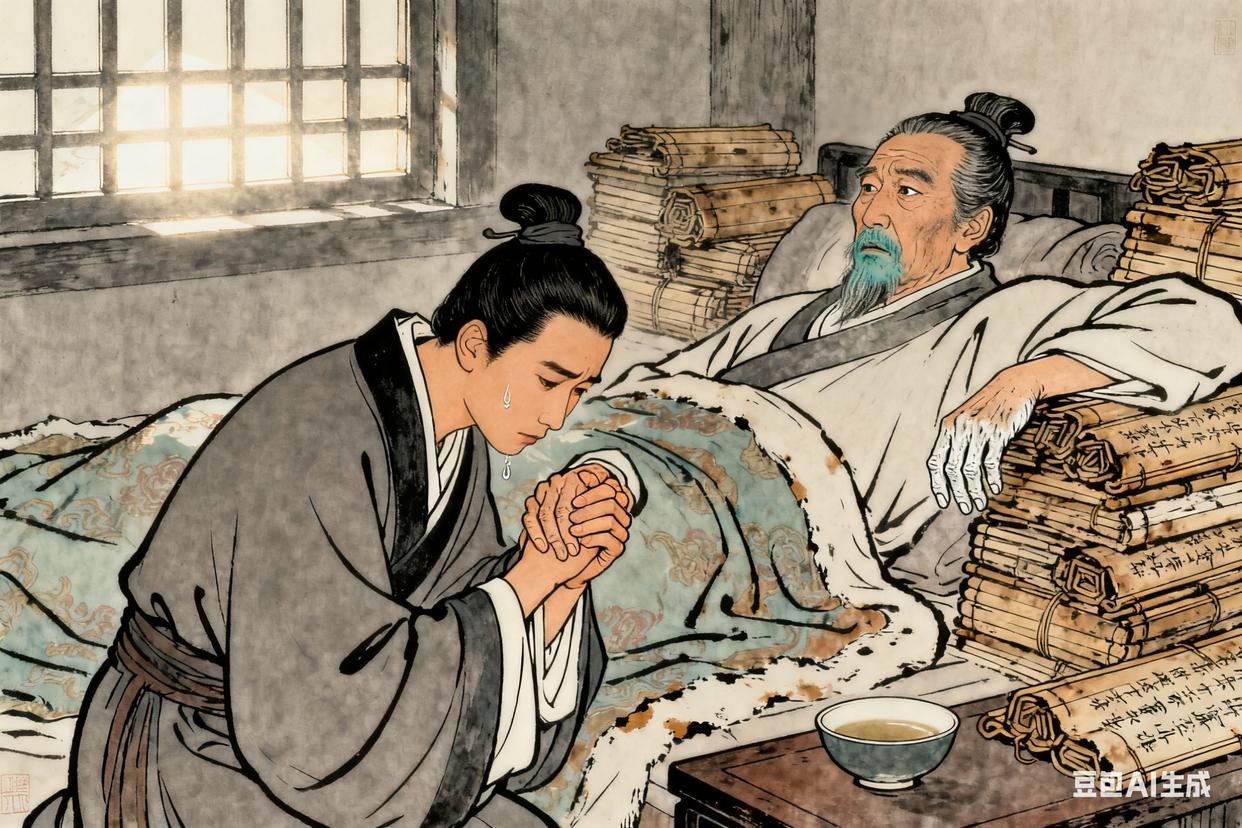

元封元年,汉武帝带着文武百官东巡泰山,要举行千年难遇的封禅大典。太史令司马谈却病得下不了床,滞留在洛阳的驿馆里。他知道自己等不到儿子司马迁从西南回来,便让人扶着坐起来,把案上的一堆竹简挪到跟前。那些竹简上是他半生搜集的史料,字迹已经有些模糊,是常年握笔磨出来的老茧蹭的。司马迁赶到时,见父亲嘴唇泛着青,赶紧跪到床边。司马谈攥着他的手,指节发白,声音断断续续:“我死了,你一定要当太史令,把我没写完的史书接着写下去。” 司马迁望着父亲眼里的光,喉头哽咽,只能重重点头,泪水砸在父亲的手背上。

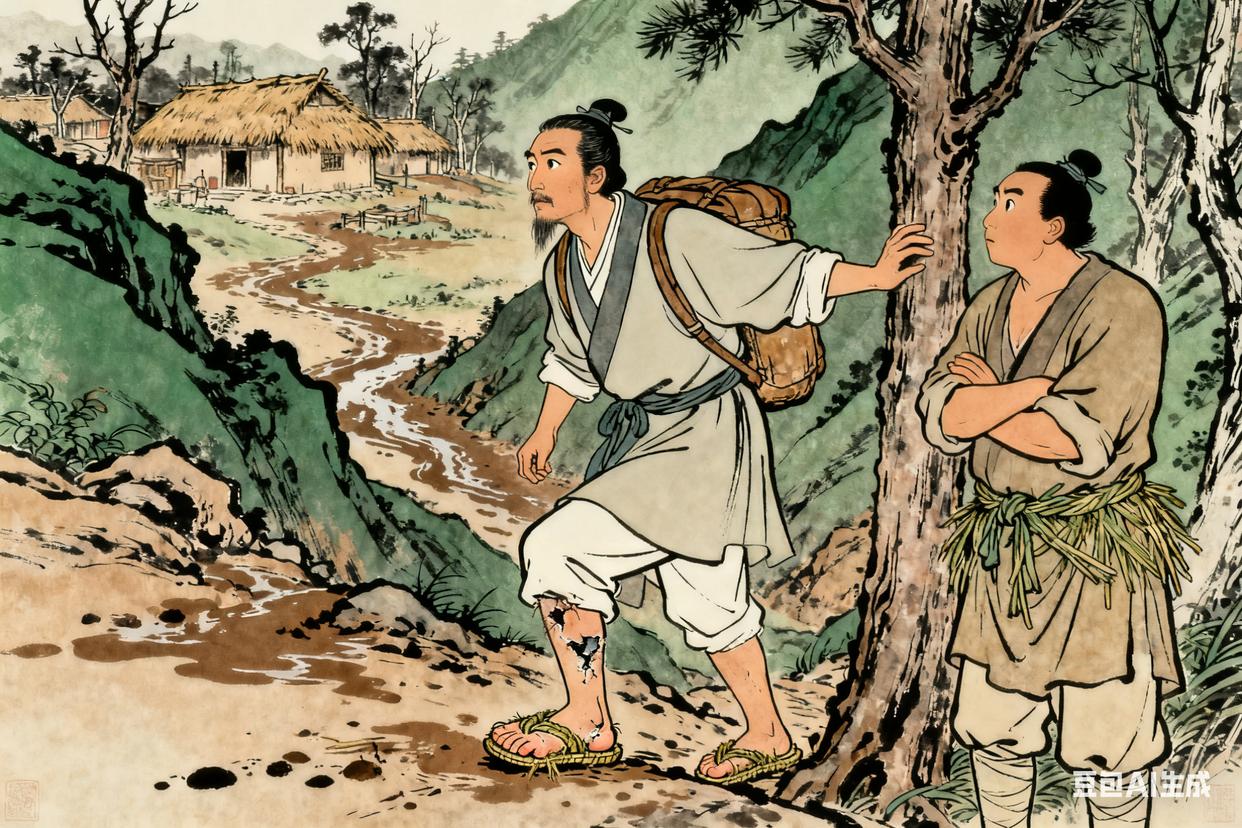

二十岁那年,司马迁背着行囊离开长安,开始了他的游历。他先到了江淮,在汨罗江边停下脚步。正是初夏,江水泛着绿,风里带着水汽。他想起屈原投江时的场景,蹲在江边摸了摸冰凉的江水,仿佛能摸到两千年前那个诗人的绝望。当地的老人告诉他,每年端午,还有人往江里扔粽子,怕鱼虾咬了屈原的身子。司马迁把这话记在心里,后来写《屈原贾生列传》时,总想起那天江水的温度,笔尖也跟着沉了几分。

元狩年间,司马迁做了郎中,跟着汉武帝巡狩四方。一次到了北边的长城,他站在城墙上,看着远处的匈奴骑兵在草原上奔驰,像一阵黑风。守城的老兵给他们讲卫青、霍去病打仗的故事,说霍去病十七岁就带着八百骑兵深入匈奴腹地,回来时马鞍上还挂着敌人的首级。司马迁摸着城墙上的砖,砖上有刀剑刻的痕迹,他突然明白,父亲说的 “历史”,不只是竹简上的字,还是这些实实在在的人和事,是城砖上的伤痕,是老兵眼里的光。

元鼎六年,司马迁奉武帝之命出使西南。那一路走得苦,翻山越岭时,草鞋磨破了好几双,脚底板全是水泡。到了夜郎国,国王问他 “汉孰与我大”,司马迁没笑,反而认真地跟国王讲汉朝的疆域、物产,讲长安的繁华。他看着夜郎国的百姓穿着粗布衣服,却眼神明亮,突然觉得,不管是大汉的天子,还是偏远小国的国王,都是历史里的人,都该被记下来。后来写《西南夷列传》时,他总想起那一路的山路,想起夜郎国王好奇的眼神。

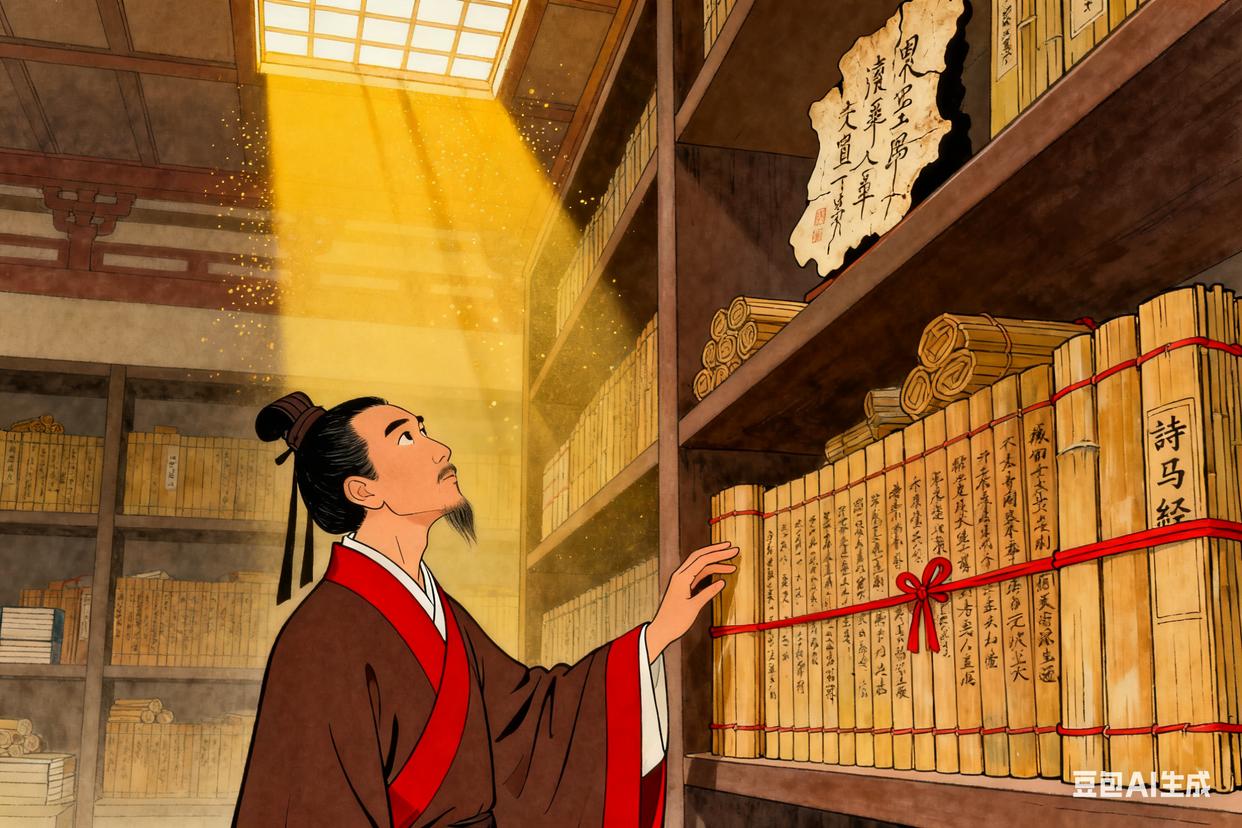

元封三年,司马迁继承了父亲的太史令职位。第一次走进太史局的藏书阁时,他惊呆了 —— 架子上摆满了竹简,有周朝的甲骨文拓片,有秦朝的律法文书,还有各地上报的风土人情。他伸手摸了摸一卷用红绳捆着的竹简,是孔子整理的《诗经》,字迹娟秀。从那天起,他每天天不亮就到太史局,天黑了才回家,把竹简一卷卷打开,一张张抄写,遇到看不懂的地方,就去问宫里的老博士。妻子总说他眼里有血丝,劝他歇一歇,他却笑着说:“父亲等着呢,历史也等着呢。”他要把父亲没写完的史书继续写下去,究天人之际,通古今之变,成一家之言。

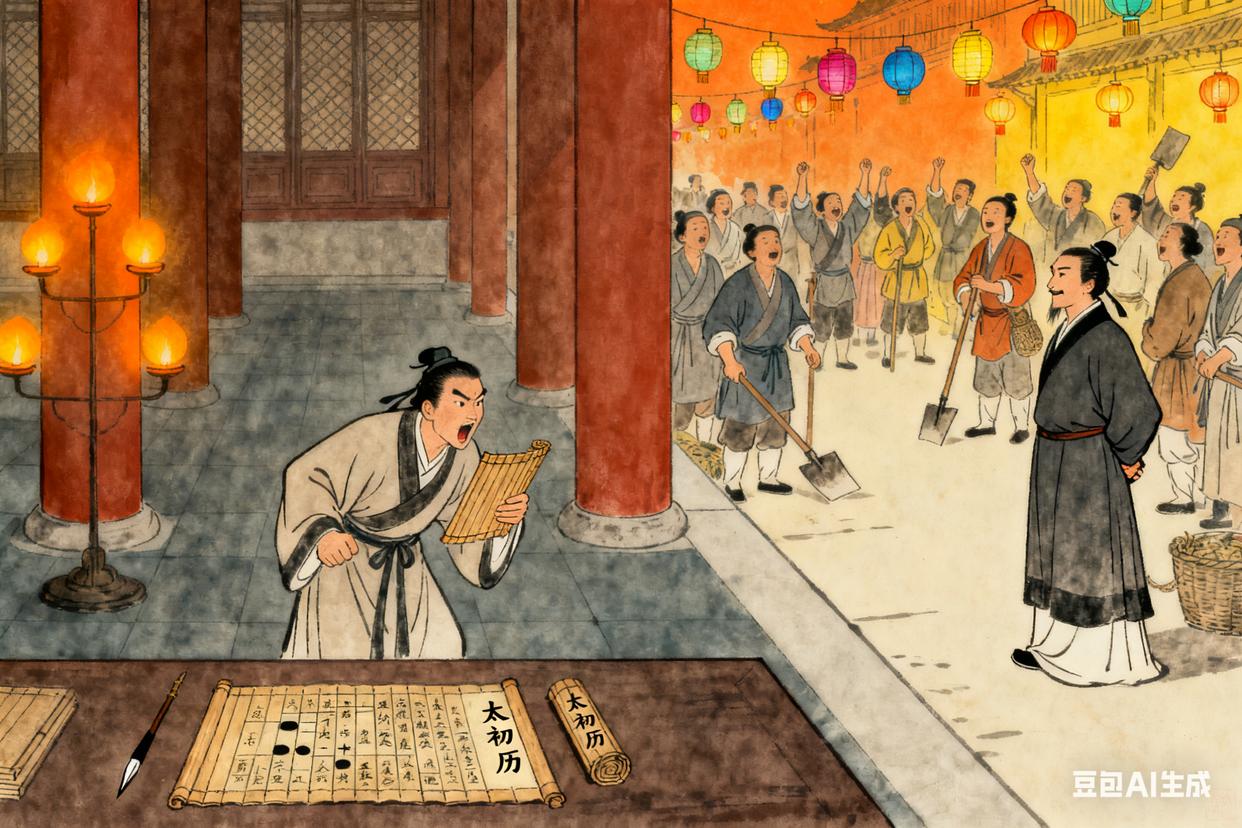

太初元年,汉武帝下令改订历法,司马迁也参与其中。那天在朝堂上,大臣们争论不休,有的说该用夏朝的历法,有的说该用商朝的。司马迁拿出自己搜集的史料,一条条分析,说现在的历法误差太大,百姓种地都受影响。最后武帝拍板,用新的《太初历》。看着新历法颁布那天,百姓们在街头欢呼,司马迁突然觉得,自己做的不只是写史书的事,还是在为天下人做实事。他回到太史局,在竹简上写下 “太初元年,改历,以正月为岁首”,笔尖都带着劲。

天汉二年,李陵率五千步兵出击匈奴,消息传回长安时,司马迁正在太史局整理秦代的户籍档案。后来听说李陵战败,又听说他降了匈奴,朝堂上一片骂声,有人说要诛他九族。汉武帝问司马迁的看法,他抬头时,看见殿上的烛火晃了晃,映着武帝皱紧的眉头。他想起自己游历陇西时,听当地老人说过李陵的为人,说他爱兵如子,打仗时总冲在前面,士兵们都愿意跟着他。于是他开口,说李陵或许是想留着性命,将来再报答汉朝,不该一上来就定他的罪。

这话刚说完,武帝就拍了桌子,骂他替降将说话,是想诋毁李广利(当时李广利是武帝宠妃李夫人的哥哥,也在打匈奴,却没立大功)。司马迁愣住了,他没想到自己说句实话,会惹来这么大的祸。没等他辩解,侍卫就冲上来,把他按在地上。他回头看了一眼武帝,见武帝脸色铁青,心里突然一凉 —— 他知道,自己这次逃不掉了。

天汉三年,司马迁被关进大牢。牢里又黑又潮,墙角堆着发霉的稻草,老鼠在夜里吱吱叫。狱卒每天送来的饭都是冷的,还带着馊味。他躺在稻草上,想过死 —— 用腰带勒脖子,或者撞墙。可每次摸到藏在怀里的一小块竹片,就想起父亲的话。那竹片是父亲留给她的,上面刻着 “太史公” 三个字。他摸着那三个字,手指发抖,眼泪掉下来:“爹,我不能死,我还没写完书呢。” 后来武帝下令,要么交五十万钱赎罪,要么受腐刑。司马迁家里没钱,只能选择后者。受刑那天,他咬着布团,疼得昏过去,醒来时,觉得整个世界都变成了灰色。

太始四年,司马迁在狱中收到任安的信,任安劝他 “慎于接物,推贤进士”。他坐在油灯下,给任安回信。写 “人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛” 时,他停了笔,看着油灯里跳动的火苗,想起自己这些年的遭遇。他想起父亲的嘱托,想起游历路上遇到的那些人,想起太史局里的竹简。他知道,自己的死要是不能完成史书,就比鸿毛还轻。于是他接着写,把自己的痛苦、不甘、坚守,都写进了信里。那封信后来被称为《报任安书》,成了千古名篇。

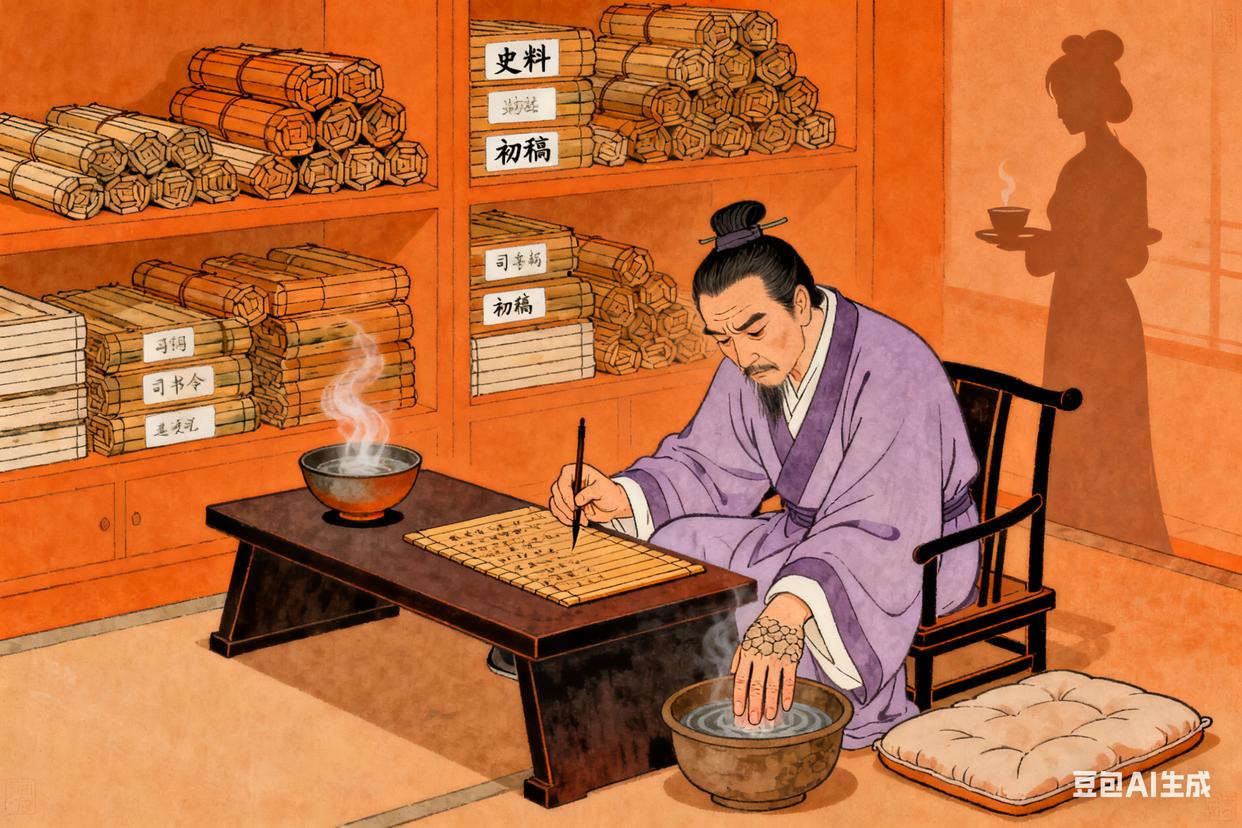

出狱后,司马迁做了中书令。这个职位离皇帝近,能接触到更多宫廷秘事,可也有人背后议论他,说他是 “刑余之人”。他不在乎,每天除了上班,就躲在书房里写《史记》。书房里堆满了竹简,有的是他抄的史料,有的是他写的初稿。他写字时,手指因为常年握笔,已经磨出了厚厚的茧子,有时候写得久了,手指会抽筋,他就用热水泡一泡,接着写。妻子心疼他,给他做了个软垫子,让他垫在椅子上,他却总忘了用,因为一写起来,就什么都顾不上了。

写《项羽本纪》时,司马迁特意去了垓下。那地方长满了野草,风一吹,呜呜地响,像哭声。当地的老人给他指当年项羽被困的地方,说项羽当时身边只剩几十个人,还跟汉军打了一架,最后在乌江边上自杀了。司马迁站在乌江边上,看着江水向东流,仿佛能看到项羽拿着剑,仰天长啸的样子。他想起项羽推翻秦朝,却因为骄傲,最后丢了天下,心里又惋惜又感慨。写 “力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝” 时,他的眼泪滴在了竹简上,晕开了墨迹。

写《陈涉世家》时,司马迁去了大泽乡。那地方很偏僻,村里的人还说着当年陈涉起义的事。有个老人说,陈涉当年是个雇农,跟大家一起耕地时,说 “苟富贵,无相忘”,大家都笑他,没想到后来他真的起义了,还成了王。司马迁听着,想起自己也是个普通人,却在做一件不普通的事。他觉得陈涉虽然最后失败了,但他敢第一个站出来反抗秦朝,很了不起。所以他把陈涉写进 “世家”,跟诸侯并列,因为在他眼里,陈涉配得上这个位置。

征和二年,《史记》终于定稿了。那天,司马迁把所有的竹简整理好,用红绳捆成一卷卷,放在案上。他看着这些竹简,心里又激动又平静。激动的是,他完成了父亲的嘱托,完成了自己的心愿;平静的是,这些年的苦,终于有了结果。他拿起一卷《五帝本纪》,翻开第一页,看着自己写的字,突然笑了 —— 那字里行间,有他的青春,有他的痛苦,有他的坚守。他知道,这本书可能不会被当时的人理解,甚至可能会招来灾祸,但他不后悔。因为他写下的,是真实的历史,是华夏的根。

司马迁死后,《史记》被他的女儿藏在了家里。直到他的外孙杨恽长大,才把这部书公之于世。后来,《史记》成了中国第一部纪传体通史,被后人称为 “史家之绝唱,无韵之《离骚》”。无数的史学家、文学家都从《史记》里汲取营养,无数的普通人都从《史记》里看到了历史的真相,看到了人性的复杂,看到了坚持的力量。

如今,我们在图书馆里翻开《史记》,看着印刷整齐的文字,或许很难想象,两千多年前,有一个人在蚕室里忍着剧痛,在油灯下刻着竹简,把自己的生命一点点刻进了历史里。他教会我们,真正的伟大不是没有痛苦,而是在痛苦里依然选择坚守;真正的历史不是冰冷的文字,而是带着温度的人,带着温度的故事。就像我们现在,不管是在工作中遇到挫折,还是在生活中感到迷茫,只要想起司马迁,想起他在绝境里写就的《史记》,就会明白:只要心中有信念,只要手里有“笔”,就没有跨不过去的坎,就没有写不完的 “人生史书”。

评论列表