《杀人者报告》以密闭酒店套房为叙事容器,将心理惊悚与社会批判熔于一炉 —— 当法律沦为权贵脱罪的工具,精神科医生泳勋化身 “私刑法官”,用暴力清算法律无法制裁的 “恶”;记者善珠以采访为名探寻真相,却在职业身份与创伤记忆的撕扯中,沦为自身憎恨的 “暴力共谋”。影片借郑成日与赵汝贞的演技碰撞解构人性光谱,以光影符号编织叙事迷宫,既剖开司法失灵下个体的道德困局(正义与暴力的边界、创伤与疗愈的悖论),也直指韩国社会根深蒂固的体制病灶(司法腐败、性别暴力、代际创伤)。

深渊

郑成日塑造的精神科医生泳勋,堪称韩国影史最复杂的反派形象之一。这个自称 “杀了 11 个垃圾” 的连环杀手,始终游走在 “治愈者” 与 “屠夫” 的模糊地带,其人物层次随光影流转完成三次关键裂变。

在冷灰色调的第一幕中,泳勋是 “戴着温柔面具的猎人”。他身着熨帖的白衬衫坐在酒店套房的长桌后,指尖轻叩桌面的 “眼睛” 纹路,用诊疗式的语调回应善珠的提问。郑成日在这里的表演极具克制力:回答 “为何杀人” 时,他嘴角会浮现 0.5 秒的微笑却迅速归于平静;提及患者创伤时,瞳孔微微震颤却始终保持目光平视,这种 “共情与疏离的撕裂感” 精准诠释了角色的核心特质 —— 他将对自身创伤的无力感,转化为替患者复仇的代偿欲。当他说出 “我杀的不是人,是法律管不了的病灶”,镜头特写其颈动脉的轻微搏动,暴露了理性外壳下压抑的疯狂。

蓝色光影笼罩的第二幕,泳勋完成 “操纵者” 的蜕变。他在善珠面前杀死服务生的场景里,郑成日刻意放慢了动作节奏:握刀时指节发白却面无表情,行凶后用手帕擦手的姿态如同完成一台手术。这种 “仪式化的暴力” 与随后的催眠戏形成强烈对比 —— 他俯身靠近善珠时,气息变重却声调变轻,眼神从探究转为掌控,连喉结滚动的频率都与善珠的呼吸形成诡异共振。导演透露,这段戏的台词只有 60% 来自剧本,郑成日现场添加的 “你女儿的剃须刀和校暴者的一模一样” 这句试探,让角色的心理操控术更具穿透力。

红色漩涡吞噬空间的第三幕,泳勋彻底展露 “绝望的殉道者” 本质。被揭穿真实目的后,他反而卸下所有伪装:绑缚善珠时动作粗暴却眼神悲悯,讲述自己医生生涯的创伤时声音嘶哑,最后面对善珠警察男友时,笑容里混合着鄙夷与解脱。

赵汝贞赋予记者善珠的层次感,丝毫不逊色于对手戏演员。这个表面追求独家新闻的职业女性,实则是 “带着伤口寻找解药的患者”,其人物弧光藏在细微的肢体语言中。

影片前半段,善珠的 “猎人姿态” 充满表演性:她刻意挺直脊背,笔记本握得极紧,提问时语速飞快如连珠炮,试图用职业身份构建心理防线。但赵汝贞在细节处埋下破绽:听到 “酒驾肇事者缓刑” 时,她的钢笔在纸面停顿了两秒;提及女儿时,喉结滑动却刻意避开泳勋的目光。这些 “失控的瞬间” 为后续反转埋下伏笔,暗示她的采访动机早已超越职业需求。

蓝色光影阶段的催眠戏,是善珠的 “身份崩塌点”。赵汝贞在这里展现了惊人的情绪控制力:从最初的警惕皱眉,到眼神逐渐涣散,再到最后的泪如雨下,整个过程没有激烈的肢体动作,却通过瞳孔缩放与呼吸节奏的变化,完成了从 “采访者” 到 “患者” 的蜕变。当她下意识抚摸手腕(暗示曾有自残倾向),这个被泳勋捕捉到的细节,成为两人关系逆转的关键钥匙。

红色高潮中,善珠的 “觉醒” 充满力量感。被绑缚后,她没有陷入传统惊悚片女主的恐慌,反而冷静地直视对方。赵汝贞此时的表演极具张力:眼神从绝望转为锐利,声音沙哑却字字清晰,既谴责泳勋的暴力,也直面自己对复仇的隐秘渴望。这种 “不完美的觉醒者” 形象,打破了女性角色非弱即强的二元对立,让人物更具真实质感。

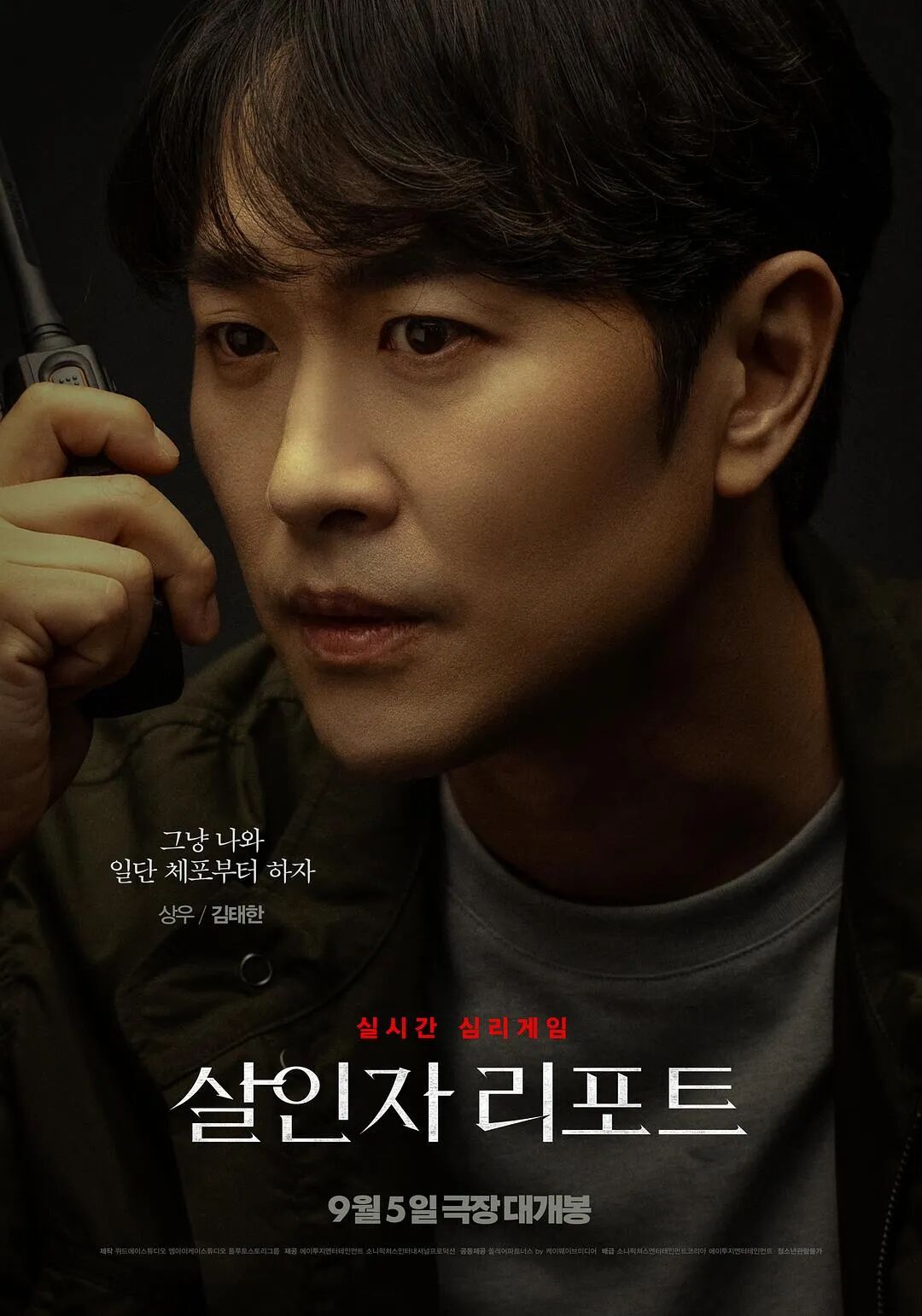

作为影片的 “缺席在场者”,善珠的警察男友虽戏份不多,却承载着关键的叙事功能。这个始终在一旁监听的角色,是 “失灵司法系统” 的具象化符号 —— 他曾对善珠亲人的遭遇视而不见,如今又试图利用女友抓捕泳勋邀功。金泰汉的表演刻意弱化了角色的情绪波动,无论是听到善珠被催眠时的迟疑,还是最终被揭穿罪行时的麻木,都暗示着体制对人性的异化。当泳勋说出 “他的警徽比刀更脏”,这个角色的存在便完成了对司法腐败的无声控诉。

迷宫

90% 戏份发生的酒店套房,并非简单的场景设定,而是权力关系流转的 “微缩剧场”。长桌上的 “眼睛” 图案贯穿始终,既是泳勋 “洞察一切” 的象征,也暗示着观众的审视视角 —— 当我们为泳勋的 “替天行道” 喝彩时,实则已成为暴力的隐性共谋。房间的布局设计暗藏玄机:泳勋始终坐在背光处,善珠则处于光线直射区,这种明暗对比直到红色阶段才彻底逆转,隐喻着两人心理权力的交替。

更精妙的是 “上下楼层” 的空间隐喻:善珠与泳勋在顶楼的 “精神战场”,楼下是警察男友的 “物理监控”,这种垂直结构对应着 “个体心理” 与 “社会体制” 的疏离。当泳勋轻松破解监听设备,实则暗示着体制对人性深渊的无力窥探。导演曹英俊透露,拍摄时特意将房间温度控制在 16℃,让演员的冷颤与角色的心理寒意形成共振,这种 “体感叙事” 让空间暗线更具穿透力。

录音笔的象征意义更为复杂。善珠最初用它记录 “新闻真相”,后来成为记录 “心理自白” 的工具,最终在红色阶段被泳勋摔碎 —— 这个过程对应着 “客观事实” 向 “主观真相” 的转化。当破碎的录音笔仍在发出杂音,如同善珠被撕裂的道德认知,永远无法复原。

泳勋杀害的 11 人,均能在韩国社会新闻中找到原型:酒驾撞死三名儿童却仅判缓刑的富二代、性侵养女却因 “证据不足” 释放的教授、制造校园霸凌导致学生自杀的官员子女。这些案件的嵌入,让影片超越了单纯的惊悚类型,成为对司法漏洞的尖锐批判。韩国精神科医师协会公开批评影片 “美化暴力治疗”,反而印证了其社会触痛感 —— 当体制无法为受害者提供疗愈,极端个体便会成为 “自我任命的法官”。

困局

影片最核心的追问,在于 “当法律缺席,暴力是否成为正义的替代品”。泳勋的 “治疗式杀人”,本质是对 “程序正义” 的极端反叛 —— 他杀害的每一个人,都曾利用法律漏洞逃脱制裁,这种 “恶有恶报” 的叙事让观众产生隐秘的快感。但导演并未陷入 “暴力合理化” 的陷阱:当泳勋承认 “杀到第十一个人时,开始分不清是为患者还是为自己”,实则揭露了私刑的本质 —— 它终将异化为新的暴力源头。

善珠的心理转变则代表着普通人的道德困境:她最初鄙视泳勋的暴力,却在得知男友罪行后,默许了泳勋的行动。这种 “被动认同” 恰恰是影片的警示 —— 当我们对体制失望时,很容易成为暴力的 “沉默同谋”。正如韩国法律界人士在观影后所言:“这部电影最可怕的不是杀人场景,而是它让你在某一瞬间觉得杀手是对的”。

影片对 “心理治疗” 的解构极具颠覆性。泳勋的 “移情式代偿”,源于他早年未能将嫌犯绳之以法的创伤 —— 当体制无法给予正义,他便将自己投射为 “患者的复仇代理人”。这种 “以暴制暴的疗愈”,实则是创伤的病态转移:他为患者缝合伤口的同时,自己的灵魂却在不断溃烂。

善珠的 “自我疗愈” 同样充满悖论。她寻求泳勋的帮助,本质是想通过 “理解暴力” 来摆脱创伤,却在这个过程中濒临成为新的暴力执行者。影片结尾,善珠看着男友时的复杂眼神,暗示着创伤并未真正愈合,只是转化为更隐秘的心理病灶。这种对 “疗愈神话” 的解构,让影片超越了类型片的局限,触及了现代社会集体心理的痛点。

影片中 63% 的女性观众占比,印证了其对女性创伤的精准捕捉。善珠与女儿的关系线,暗合了韩国社会居高不下的校园霸凌与家庭暴力问题。当善珠说出 “我教女儿带剃须刀是为了自保,不是伤人”,这句话道尽了女性在父权社会中的生存困境 —— 她们既是暴力的主要受害者,又被迫在 “自保” 与 “越界” 之间挣扎。

赵汝贞在塑造善珠时,特意强化了角色的 “非典型性”:她不追求 “完美受害者” 的柔弱,也不刻意展现 “女权战士” 的强硬,而是通过细微的情绪波动,展现女性在创伤中的复杂面向。这种 “真实的脆弱感”,让影片对性别议题的探讨避免了说教,更具情感穿透力。

迷雾

影片结尾,男友被医生带走,善珠则握着破碎的录音笔走出酒店,阳光刺眼却照不进她眼底的阴影。这个 “爽感结局” 背后,藏着一个更令人不安的疑问:当善珠默许了泳勋的暴力,甚至在某种程度上成为其 “共犯”,她是否会成为下一个 “精神科医生式的杀手”?

铃声响起,善珠的女儿从医生催眠中醒来,是否真的会在现实中摆脱“恶”的循环,就如,善珠问医生“手上的血,应该很难清洗掉吧......”

©Mark电影范供稿。

(文中部分资料、图片来源网络,如有侵权,请联系作者删除)

--- End.---