11月24日,我国新一代“人造太阳”紧凑型聚变能实验装置(BEST)正式启动全球研究计划,计划于2027年底建成并开展氘氚燃烧实验。该装置采用全球首创的紧凑高场超导托卡马克技术路线,体积比国际热核聚变实验堆(ITER)缩小40%,但通过第二代高温超导带材和模块化设计,将等离子体约束时间延长3倍,功率密度提升至传统装置的3倍以上。其目标聚变功率达20-200兆瓦,首次实现能量净增益(产出>消耗),为2030年演示聚变发电奠定基础。

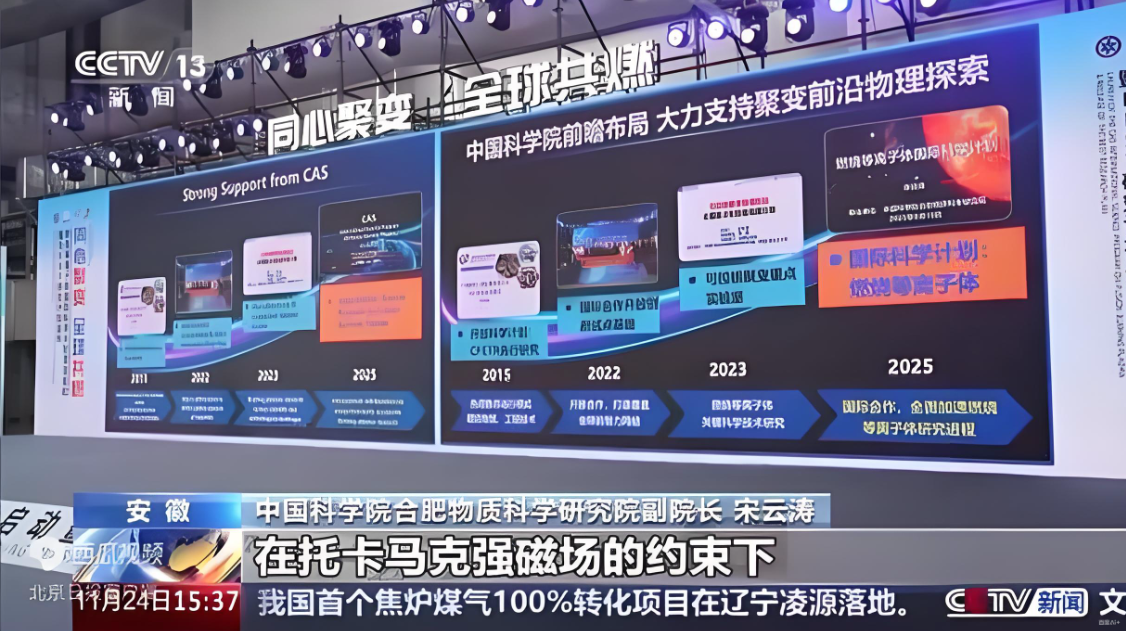

中国联合法、英、德、意等10余国签署《合肥聚变宣言》,启动“燃烧等离子体国际科学计划”,构建了全新的核聚变合作框架:

开放共享平台:面向全球科学家开放BEST装置及EAST等大科学设施,设立国际开放基金,资助高频次专家互访与联合实验;

技术主导权:中国贡献度从ITER的9%跃升至BEST的35%,主导超导磁体、偏滤器等6项国际标准制定;

协同攻关核心难题:聚焦燃烧等离子体物理的“无人区”,如阿尔法粒子输运、长脉冲稳态控制等关键技术瓶颈。

我国核聚变领域的国际话语权源于自主技术突破:

EAST装置奠基:全超导托卡马克EAST实现1亿摄氏度等离子体稳态运行1066秒的世界纪录,为BEST提供实验基础;

全链条产业生态:带动超导材料、射频电源等60余家上下游企业集聚合肥,孵化超导质子治疗等衍生技术,预计2030年产业链规模破万亿;

全球网络布局:与50余国140余家机构建立合作,中法、中俄等联合中心持续产出国际影响力成果。

尽管BEST计划提速,但聚变能源商用化仍面临三重挑战:

材料极限:第一壁材料需承受1亿℃等离子体轰击,现有钨铜合金寿命仅百秒;

燃料闭环:全球氚储量仅20公斤,需突破锂-氚转化效率(目标:1公斤锂年产1.5公斤氚);

经济性瓶颈:当前发电成本约10元/度,需降至0.3元/度以下才具商业竞争力。中国规划“三步走”路线:2027年BEST验证能量净增益→2030年示范发电→2035年建成百兆瓦级工程堆→2050年商业电站并网。

BEST计划标志着中国从聚变“跟跑者”向“领跑者”的跨越,其意义远超科技本身:

能源革命:聚变能原料氘取自海水(1升海水≈300升汽油能量),有望终结化石能源依赖;

治理范式:以开放合作反击科技“单边主义”,为全球性问题提供“非阵营化”解决方案;

地缘影响:若中国率先实现商业化,将重塑全球能源权力结构,推动低碳文明进程。