作者:殷英 编辑:冯晓晖

“浔城故事”专栏致力于分享与九江生活见闻相关的散文及纪实类文章。诚挚欢迎原创作者予以支持,投稿请发至邮箱:JiujiangHistory@126.com。

本文首发于2025年11月23日《九江日报·长江周刊》总第1048期,以下为原文。

文中配图由AI生成。

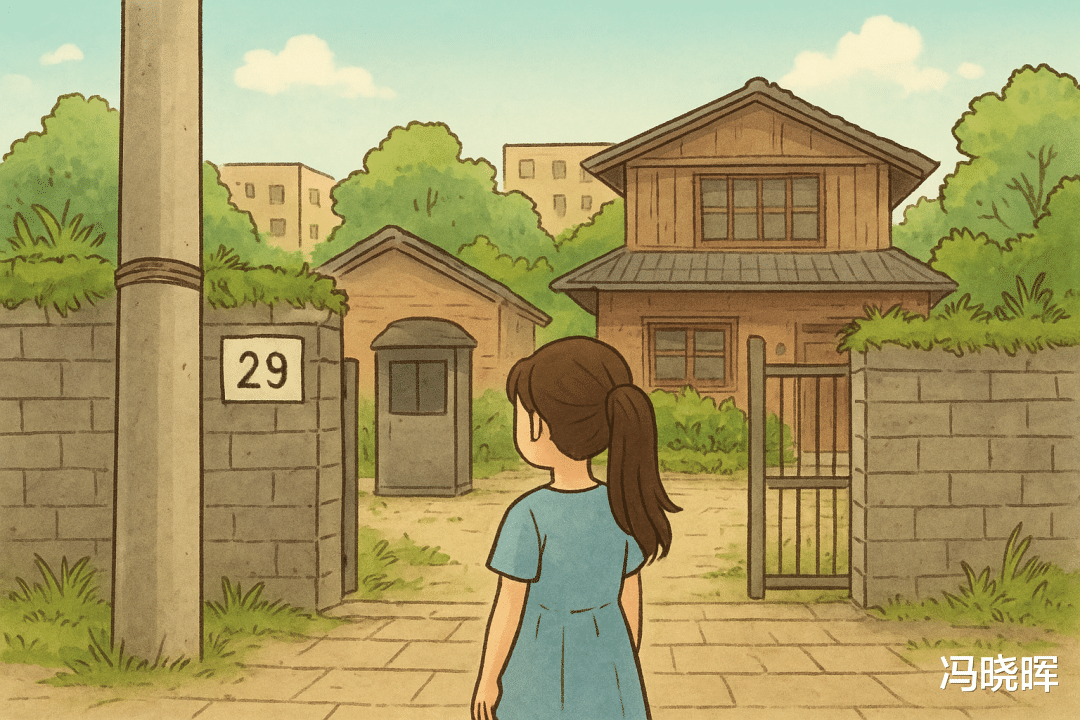

三马路29号的那个小院,装着我童年所有的记忆,十年前,它拆迁了。前些日子路过,看见一个岗亭蹲在小院大门的位置,斜斜地立着,像是守护着什么。透过这片陌生楼群,我仿佛又看到了它。

记忆中的小院用灰砖墙围着。墙头上长着草,墙根下也长着草。那些草不知道是什么时候长出来的,也不知道是什么时候枯掉的。反正每年春天,它们就自己绿了。

推开大门,进到长方形的小院,会看见里面立着一栋两层的旧旧的木质小楼。红砖的墙壁,黑瓦屋顶,一整面红褐色的木头窗户,镶嵌玻璃,朝向种植着花草的院子。窗台是红砖砌成的,常年摆着两盆兰草。我常常爬上窗台坐着,晃着脚,晒晒太阳,发发呆。

上台阶,推开一楼的木门,进去是一个公用的客厅,一楼三个房间,正对着大门,木质楼梯通往二楼,上面也住着三户人家。我家在进门右侧第一间,另外两间住着姓新的公公婆婆,和他们的儿子。

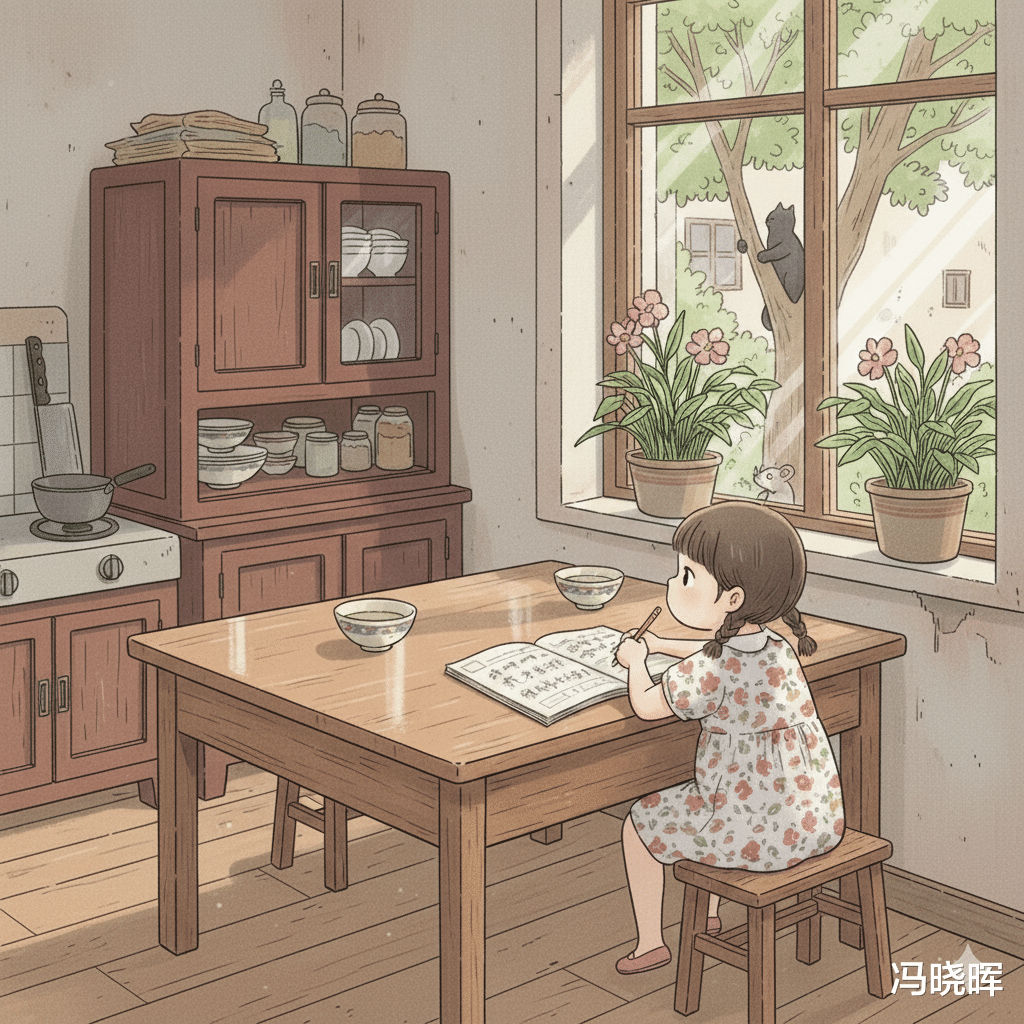

房门也是木质的,很厚重,锁也让人觉得安稳。靠墙摆着笨笨的菜橱柜,里面放着碗筷,放着坛子,还有一把大菜刀。菜刀很快,妈妈切菜的时候,菜板上发出哒哒哒的声音。靠窗是四方桌,桌面光溜溜的,是爸爸用砂纸磨的。我在这里吃饭,也在这里写作业,作业本摊在桌上,铅笔在上面画来画去。我常常走神看窗外的小猫爬树,看小老鼠偷东西,被妈妈看见了,用筷子敲一下脑袋,赶紧又回神写作业。旁边两把折叠椅子,一把是妈妈的,一把是爸爸的。爸爸是火车司机,他跑车去了,椅子就空着。

院子后面过道上长满了野草,一排房子黑暗、狭小,爸爸把其中一间改成洗澡间。我最害怕的就是这个潮湿的小房子。每次进去洗澡都要鼓足勇气,闭着眼睛进去,闭着眼睛脱衣服,闭着眼睛快速冲水,因为一旦睁开眼睛,就会看见褐色的挺着大大肚子的蜘蛛蹲在墙壁上。我不敢看,快快地洗,快快地出来,毛手毛脚地被妈妈骂。有时,墙上会有黑黑的大个子蟑螂爬过来,惊动了它们,还会突然张开翅膀朝你飞起来,一下子又不见了。我吓得尖叫,一口气冲到院子前面,再不敢过来。

小院可热闹了,除了小蜘蛛、小蟑螂、小蚱蜢,还有小鸟常常光顾,婆婆家还养了只大黄猫,它总在院子里走。有时候蹲在水缸上,有时候趴在窗台上,有时会从楼梯上跳下来,追着小孩子跑。有一回,爸爸买了鱼放在灶台上,转身去洗手,鱼就不见了。大黄猫也不见了,怎么喊都不出来。

夏天的傍晚,小厨房烟火缭绕,饭菜的香味飘出了,惹人流口水。我蹦着跳着,去搬菜;大黄猫蹦着跳着,跟着我;后面还有几只小猫宝宝,踉踉跄跄、连滚带爬地跟着。我们把菜搬到院子中间的小木桌上,两家人围着一起吃,大人们边吃,边聊着天。时间久了,我能听懂公公的宜春话,还有婆婆用不标准的普通话讲的故事。我盼着晚饭这个时刻,爸爸隔些日子必然烧些肉端到木桌上,婆婆会拿出家乡的腊鱼腊肉在炉子上蒸着,把我给香迷糊了。撤了饭桌,爸爸把竹床搬出来,妈妈打来水细细擦拭,我等不及它干透,就躺上去看星星、看月亮,听着虫鸣唧唧,觉得时间就像这透亮的月光,慢慢悠悠的,一点都不着急。

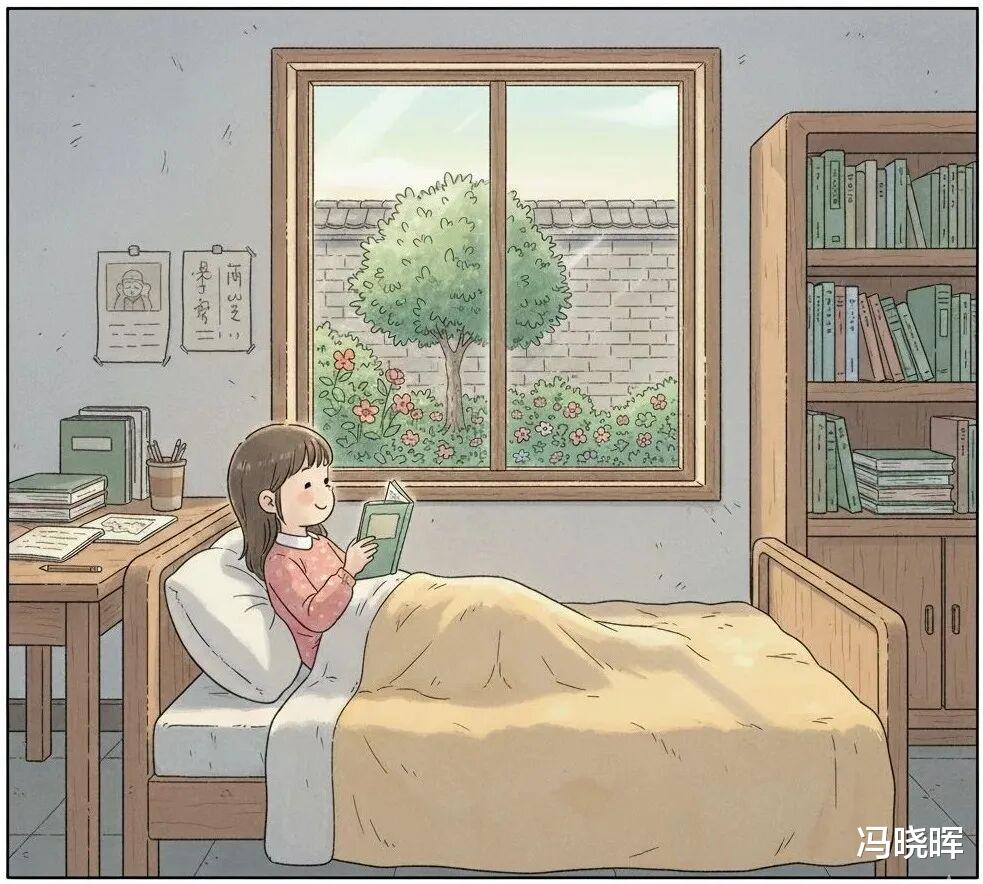

到了初中的时候,我终于有了自己的小房间,只有10平方,只放得下一张小床,一个书柜,和靠窗的一个书桌。小房间是在院子里搭建的,这是我人生中第一个属于自己的房间,我很喜欢,很喜欢。房间被妈妈打扫得很干净,阳光好的时候,长了脚跑进了我的屋子。它晒着我的书桌,我的书柜,我的书,还有我的被子。我常常躲在晒得香香的、蓬蓬的被子里面看书,看《红楼梦》,看《射雕英雄传》……书里有很多人,很多故事。有时候看着看着,就睡着了,梦见自己也变成了里面的人物。

我特别感激宽容的公公婆婆,他们没有抱怨院子变小了,而是很开心我有了独立的房间。听爸爸说公公是机务段段长,可我从来不觉得他是什么大人物,在我眼里,他就是个和蔼可亲的老爷爷,更是一个特别厉害的老爷爷。他在院子里用砖头围了个花坛,里面种着花和菜。他教我认识一种草,用手指一碰,叶子就合起来,他说这是害羞草。窗前的那棵铁树也是公公种的,叶子很硬,像针一样。我写作文写它,老师说写得好。我写了七篇关于铁树的作文,每篇都不一样。得了老师表扬,我回家就把作文读给公公听,他乐呵呵地笑。

92年,我们搬家了,搬到一马路小坝边住,也有一个小院子。临走那天,婆婆给了我一把糖,大黄猫在我脚边蹭来蹭去。我抱着书包,站在院子里,看着铁树,看着红砖墙,看着那扇吱呀作响的木门。

现在的我,常常会想起那个院子,想起铁树,想起黄猫,想起婆婆的糖。它们去哪里了,我不知道。但我知道,那个院子里的时光,永远都在。