丰田澳大利亚销售负责人Sean Hanley近日公开“开炮”:48V系统算不上真正的混动。他直言某些厂商在玩文字游戏,将仅能小幅节油的辅助功能包装成混动技术。更耐人寻味的是,丰田在澳洲主动将48V系统命名为“V Active”,与“混动”划清界限;但同一款Hilux(图片)皮卡,在欧洲却直接标注“Hybrid 48V”——根源很直白:欧洲对混动有政策补贴,挂混动名号能享优惠;而澳洲消费者更务实,不吃“概念包装”那套。

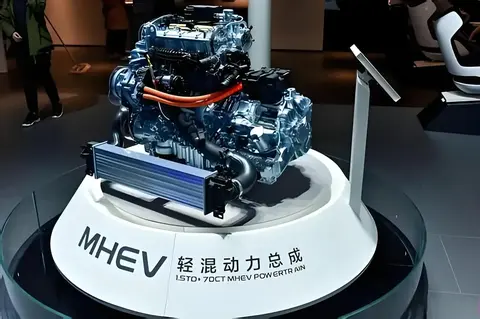

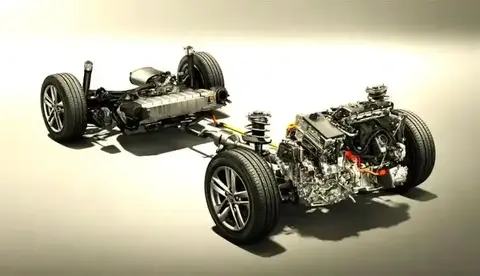

48V轻混系统本质是“高级自动启停”,核心由小型电机和1-2kWh的低压电池组成,电机功率仅10-15kW。它的作用仅限于起步、加速时提供微弱辅助,刹车时回收少量能量,实际节油率仅5%-10%,且完全无法独立驱动车辆,更谈不上纯电行驶。

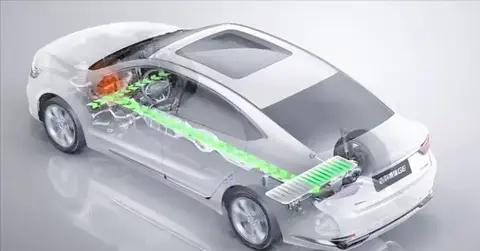

真正的混合动力(如丰田THS、本田i-MMD)则配备高压电池(容量通常超1kWh且支持高压充放电)和大功率驱动电机,能实现油电协同工作,甚至可单独以纯电模式行驶,节油率普遍达20%-30%。

关键问题在于,全球至今对“混动”一词没有统一标准。这给了部分车企可乘之机:将48V轻混车型标榜为“混动”,甚至直接标注“HEV”(油电混动缩写),让消费者陷入认知误区。

面对丰田的公开质疑,其他车企集体选择沉默,这背后是多重利益考量的结果。

最核心的原因是“怕引火烧身”。目前不少车企旗下的“混动”车型,本质就是48V轻混系统。一旦回应,要么承认技术差异,戳破自家产品的“概念包装”;要么强行辩解,反而可能引发消费者对技术真实性的深究,最终损害销量。

法规漏洞更让沉默成了“最安全的选择”。当前全球对混动技术的命名、性能指标缺乏明确界定,48V系统打“混动擦边球”并无违法成本。正如L2级辅助驾驶的责任界定模糊一样,车企只需在说明书中模糊标注,便可规避风险,自然不愿主动打破现状。

此外,部分车企正聚焦新能源技术竞赛,却在基础安全配置上存在减配情况。此时若卷入技术争议,极可能被牵连出更多产品问题,得不偿失。

行业的文字游戏,最终代价全由消费者承担。许多人抱着“省油、能纯电”的期待购买“混动”车,到手后却发现与预期相去甚远。

有消费者反馈,购买的“混动SUV”不仅无法纯电行驶,市区油耗甚至比同级别传统燃油车只低了不到1个油,与销售宣称的“大幅节油”严重不符。深究后才知,车辆搭载的仅是48V系统。而销售过程中,商家往往只强调“混动”身份,对“48V轻混”的本质避而不谈。

这种误导不仅造成经济损失——48V车型通常比燃油版贵数千元,却换不来对等的节油收益——更在消耗行业信任。当消费者发现“混动”名不副实,很可能对整个混动乃至新能源技术产生怀疑,最终阻碍市场健康发展。

要终结“混动概念乱象”,需多方合力打通关键堵点。

首先,建立统一行业标准是核心。应明确界定技术术语:“HEV”(油电混动)仅指代电机可独立驱动、能实现纯电行驶的车型;“MHEV”(轻度混动)专指48V这类辅助性动力系统,且需强制标注“非独立驱动”。同时,对不同类型混动的节油率、电池容量、电机功率等指标划定明确范围。

其次,媒体与测评机构需主动“科普”。通过实测对比48V轻混与真混动的性能差异,用数据直观展示两者的区别,帮消费者建立清晰认知。

对消费者而言,更要学会“用参数辨真假”:购车时重点关注三个指标——电池容量低于1.5kWh、电机功率低于20kW、未标注“纯电续航”的“混动”车,大概率是48V轻混系统,需谨慎选择。

结语欧洲挂“混动”拿补贴,澳洲换名“V Active”求务实,同一款48V系统的两种待遇,戳破了行业的虚伪。消费者需要的不是眼花缭乱的术语,而是明明白白的产品信息。

当行业不再靠概念收割,当标准足够清晰透明,市场才能真正清朗。而在此之前,唯有擦亮双眼,读懂参数背后的真相,才能避免为“伪混动”买单。