在中国画的审美体系中,“大境界山水花鸟画”与“翎境画”代表了一种高层级的艺术追求。欣赏这类作品,需超越对物象外形的简单评判,进入一个融合了技法、空间与哲学思考的宏大艺术世界。

一、“大境界”山水花鸟画的欣赏方法

“大境界”作品的核心在于其整体气象、意境深度与哲学内涵。它不仅是自然景物的再现,更是艺术家内心世界的整体呈现。

笔墨语言的鉴赏

笔墨是中国画的基本构成语言。欣赏时需关注线条的质量与墨色的层次。

线条应具有书法用笔的力度与韵律,无论是勾勒山石轮廓还是描绘树枝,都需体现出“写”的意味,避免僵直呆板。

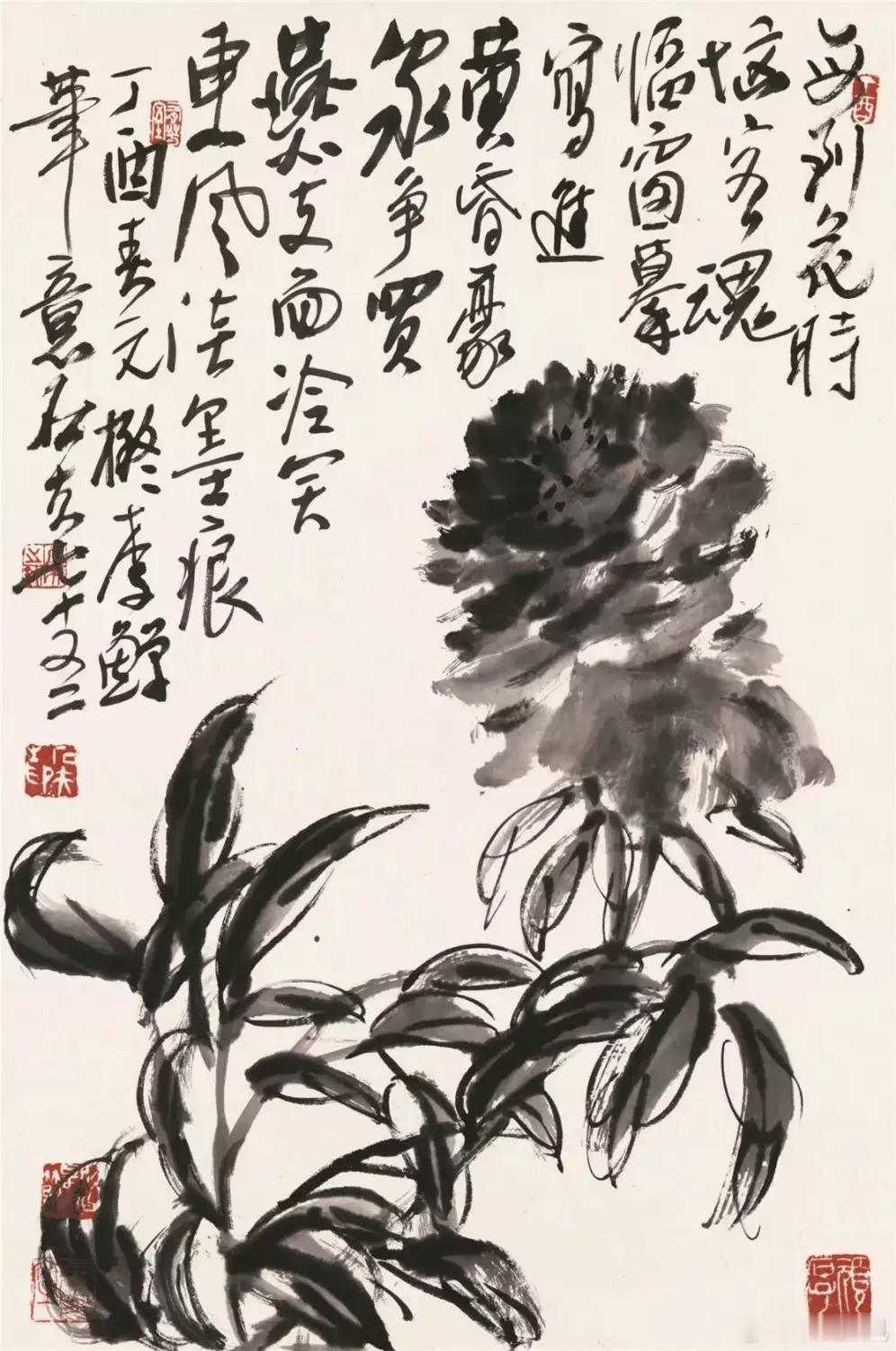

墨色通过浓、淡、干、湿的变化营造空间与气氛。积墨、泼墨等技法可形成浑厚华滋的视觉效果。留白是画面重要的组成部分,用以表现云、水、雾气等,是意境的延伸,而非简单的空白。

色彩运用多服务于意境营造。或是以水墨为主,略施淡彩(浅绛),追求清雅;或是施用青绿之色,但讲究古雅沉着,不追求视觉刺激。

构图与空间的解析

“大境界”的构建依赖于独特的空间处理方式。

“三远”法的运用是基础。郭熙在《林泉高致》中提出的高远(表现山势的雄伟)、深远(表现景物的层次)、平远(表现视野的开阔),共同引导观者的视线与思绪进入一个可游可居的心理空间。

画面讲求“起承转合”的内在结构。主峰为起,辅脉为承,流水路径为转,远山虚空为合,使画面成为一个气脉贯通的生命整体。

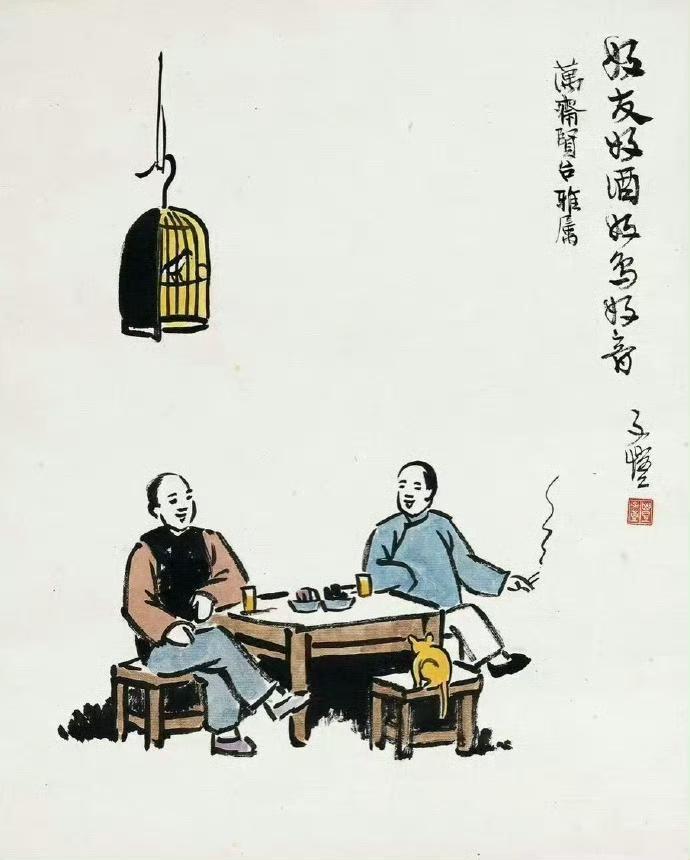

“以小见大”是花鸟画体现境界的重要手法。一花一鸟、一木一石,经过精心经营,可以展现出超越其自身形态的精神容量,例如一枝寒梅可传递整个冬季的孤傲气息。

精神内涵的品悟

中国画是传统文化思想的视觉载体。

哲学思想的寄托尤为明显。道家“天人合一”的思想体现为画面的空灵与自然;儒家“比德”传统将山水的特性与人的品德相联系;禅宗思想则引导作品趋向空寂、简淡的意境。

诗、书、画、印的结合构成了完整的艺术形式。题诗与印章不仅是画面的补充,更是意境的点题与升华,是理解画家创作意图的重要途径。

画品与人品相联。艺术家的学识、性情与境遇会投射于作品之中,如倪瓒笔墨中的萧疏荒寒、八大山人画鱼鸟的冷眼倔强,皆是其人格精神的写照。

二、“翎境画”的深度解析与欣赏

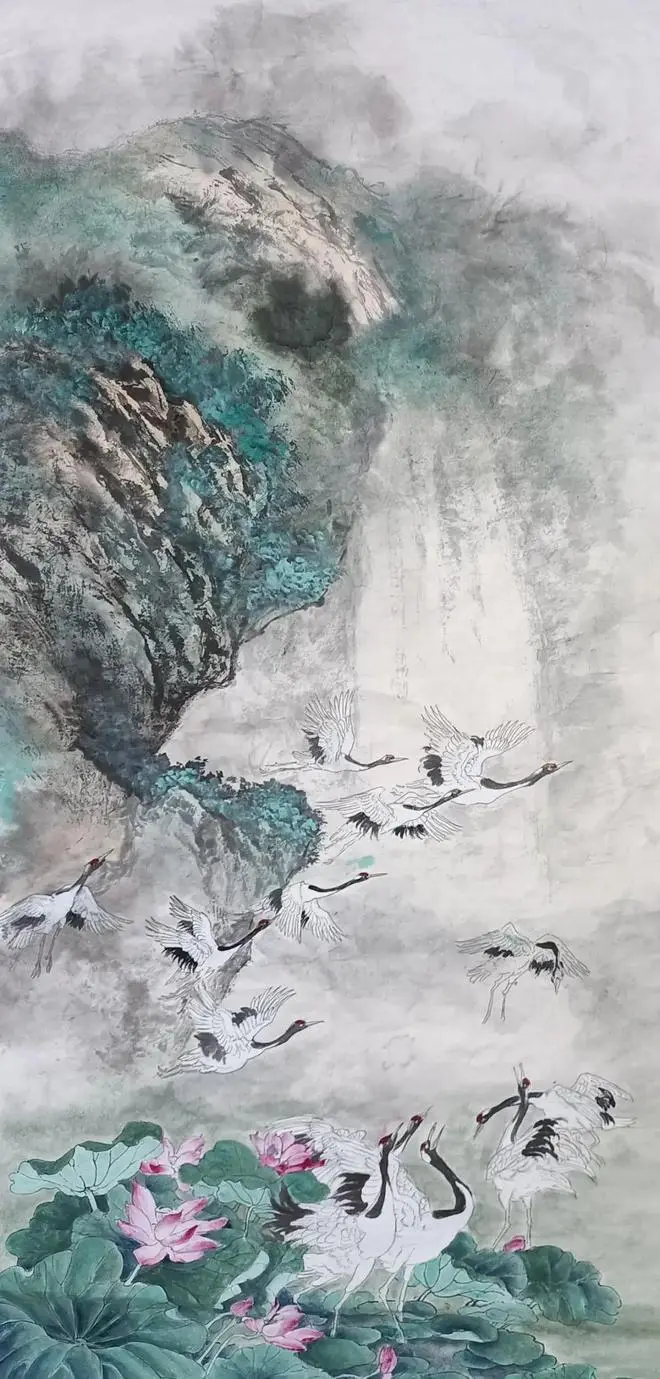

“翎境画”是融合工笔花鸟精微刻画与山水画宏大境界的一种当代探索,它创造了独特的审美体验。

“翎境画”的概念与特征

“翎境画”通常指以极其严谨细致的工笔技法描绘禽鸟(翎毛),并将其置于一个宏大、苍茫的写意山水意境之中。它实现了“工笔”的极致精细与“写意”的磅礴气势的融合。在此领域,徐冬苓先生的作品具有代表性。其画作中,禽鸟的刻画纤毫毕现,神态生动,继承了宋人院体画的写实精神;而其所处的环境,则是浩瀚的宇宙、无边的雪原或太古的巨石,空间处理充满写意性。

“翎境画”的欣赏路径

欣赏“翎境画”,需把握其内在的对比与统一关系。

感受视觉张力:观画时,首先体验到的是从宏观的山水意境到微观的翎毛刻画的视觉转换。精工细写的禽鸟与浑茫博大的背景并置,形成了强烈的视觉对比,这种对比本身即具有审美价值。

解读生命寓意:画中的禽鸟被赋予了超越其自然属性的象征意义。它可能是一个孤独的观察者、一位高洁的隐士,或是坚韧生命的代表。例如,独立于雪峰之巅的鹤,象征着孤寂中的坚守;翱翔于云海之间的雁,展现了生命的韧性与对自然的敬畏。禽鸟与环境共同构建了一个理想化的精神家园。

领悟哲学思辨:“翎境画”在哲学层面深化了中国传统的美学命题。

“有”与“无”:精细的翎毛是“有”,是具体的实在;浩渺的境界是“无”,是虚灵的空间。画面在虚实相生中达到平衡。

“动”与“静”:禽鸟瞬间的动态与山河万古的沉寂形成对比,引发对永恒与刹那的思考。

“小”与“大”:通过一个微小的生命个体,反衬出宇宙的无限广袤,体现了“芥子纳须弥”的东方智慧。

欣赏“大境界”山水花鸟画与“翎境画”,是一个综合性的审美过程。建议观众:

积累相关知识,了解中国哲学与画论的基本概念。

系统观摩古代大师(如范宽、郭熙、八大山人、石涛等)与当代代表画家(如田世光)的作品,进行对比分析。

在观赏时保持静观默察的态度,尝试融入画面意境,与艺术家进行精神层面的对话。

当观众能够从画作的笔墨、构图与形象中,感受到超越物象本身的气象与哲思时,便真正步入了“大境界”的艺术殿堂。