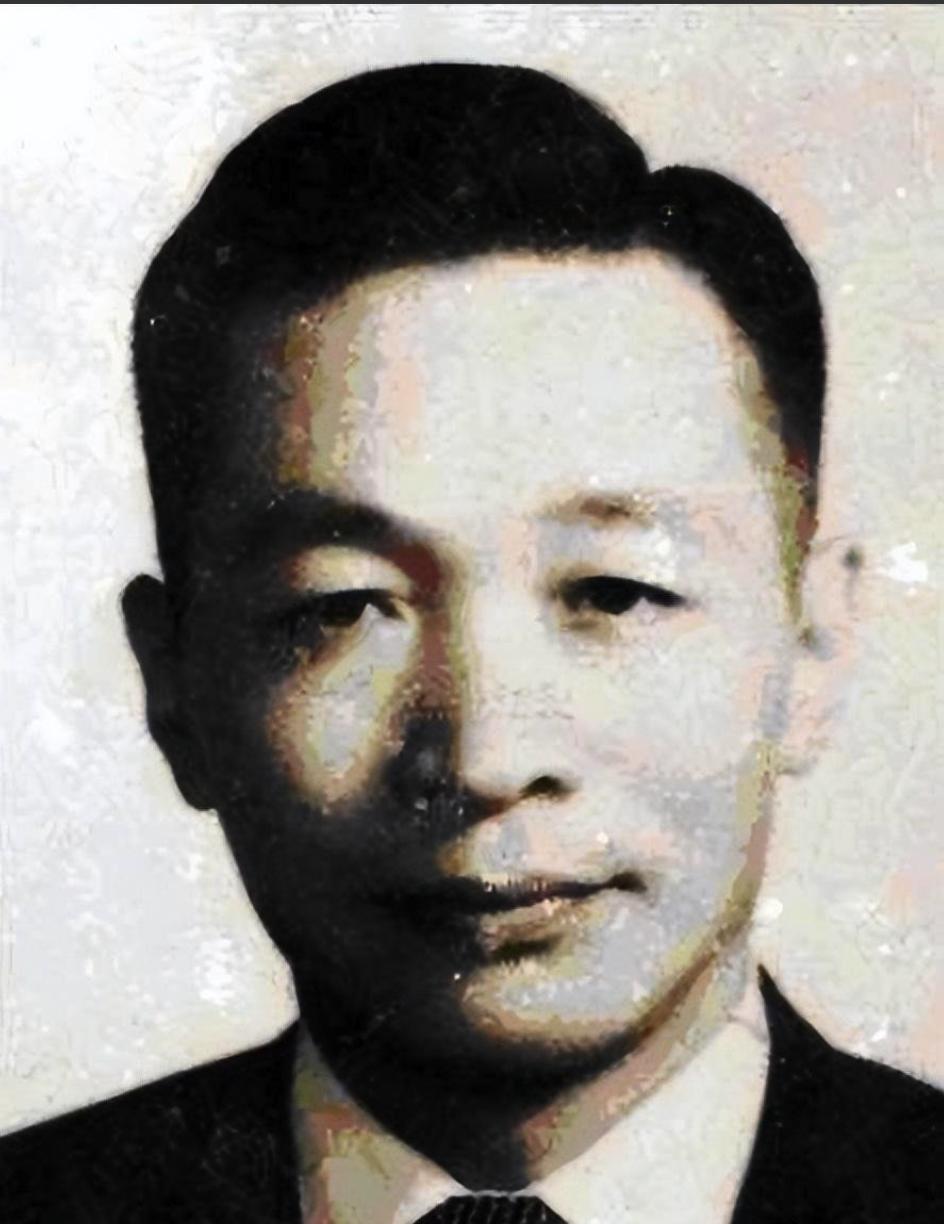

1947年,一位地下党因叛徒出卖被捕。为了把情报送出去,他趁上厕所的机会,三次低声对那个叛徒说:"你出去以后,赶紧把信寄出去。"大约1951年前后,地下组织收到一管牙膏。 1947年的镇江,暮春的雨丝裹着潮湿的凉意,打在青砖灰瓦上淅淅沥沥。邱世毅把藏着密信的油纸包塞进中山装内袋,指尖划过布料下那微微凸起的棱角,像按住了一颗跳动的心脏。他站在“福兴茶馆”对面的巷口,看了眼怀表——三点整,正是和姚茂良接头的时间。 茶馆里飘出龙井的清香,混着说书先生抑扬顿挫的嗓音。邱世毅拢了拢衣襟,正准备迈步,眼角的余光突然瞥见茶馆后门闪过几个穿黑色短褂的身影,袖口隐约露出枪套的轮廓。他心里猛地一沉,脚像钉在原地,指尖瞬间沁出冷汗。 “邱世毅!”一个熟悉的声音自身后响起,带着几分刻意的尖利。他猛地回头,撞见姚茂良那张蜡黄的脸——往日里总是带着憨厚笑意的嘴角,此刻撇成一道僵硬的弧线,眼神躲闪着不敢与他对视。没等邱世毅反应过来,几个特务已经像饿狼似的扑上来,粗糙的手掌死死攥住他的胳膊,冰冷的手铐“咔嗒”一声锁上了手腕。 “你们抓错人了!我只是路过的商人!”邱世毅挣扎着,眼角的余光扫过姚茂良瑟缩的肩膀,瞬间什么都明白了。他被按在湿漉漉的青石板上,后颈磕到一块凸起的砖角,钝痛顺着脊椎爬上来。特务粗暴地搜查他的全身,怀表被扯走,内袋里的假军官证掉在地上,被一只皮鞋碾过。万幸,那封卷成细条藏在衣领夹层里的密信,没被搜走。 押往监狱的路上,邱世毅始终垂着眼,脑子里飞速盘算着。密信里记着三个即将转移的地下交通站地址,一旦落入敌手,后果不堪设想。他偷瞄了一眼跟在特务身后的姚茂良,对方正用袖口擦着额角的汗,脚步踉跄得像喝了酒——是吓的,邱世毅断定。 监狱的牢房阴暗潮湿,墙角堆着发霉的稻草。邱世毅被推进去时,正撞见两个狱警押着姚茂良从隔壁牢房出来,大概是要去提审。他灵机一动,突然捂着肚子蹲下去,疼得直哼哼:“同志,我肚子疼得厉害,要上茅房!” 一个满脸横肉的狱警踹了他一脚:“事多!”但还是不耐烦地解开他的手铐,让姚茂良“陪”着他去后院的茅房——大概是想让叛徒看看“同党”的狼狈相。 茅房是用木板搭的,四面漏风,粪水的臭味呛得人睁不开眼。邱世毅被推搡着进去,趁狱警转身抽烟的瞬间,他猛地凑近跟进来的姚茂良,声音压得像蚊子哼,却带着不容置疑的重量:“你出去以后,赶紧把信寄出去。” 姚茂良浑身一哆嗦,像被烫到似的往后缩,眼神慌乱地瞟着外面:“我……我不知道你说什么……” “寄到上海霞飞路76号,收信人写‘沈先生’。”邱世毅死死盯着他的眼睛,字字咬得清晰,“那是你的活路,也是你的良心。”话音刚落,狱警就不耐烦地吼起来:“磨蹭什么!快点!” 接下来的两天,邱世毅又找机会闹了两次肚子。第二次在茅房,他趁着姚茂良被押着路过,再次低声重复了地址;第三次,是在放风时故意撞到姚茂良,用只有两人能听见的声音补了句:“信在我衣领里,他们没搜走,提审时会经过西墙根,那里有块松动的砖……” 姚茂良每次都吓得脸色惨白,嘴唇哆嗦着说不出话,却在擦肩而过时,极快地眨了两下眼。邱世毅心里稍稍定了些——这是他们过去接头时的暗号,代表“收到”。 没过多久,姚茂良果然被放了出去。邱世毅不知道他会不会照做,只能在一次次的严刑拷打下咬紧牙关,守着那个只有自己知道的秘密。烙铁烫在胸口时,他想着那封密信;竹签钉进指甲缝时,他默念着“霞飞路76号”;昏死过去又被冷水泼醒时,眼前总浮现出姚茂良那两下极快的眨眼。 1951年的春天,上海霞飞路的一家老邮局收到一个奇怪的包裹。信封上没有寄件人,只写着“沈先生亲启”,里面装着一管崭新的白玉牙膏。收发室的老沈觉得蹊跷,捏了捏牙膏管,发现里面硬邦邦的不像膏体。他拆开尾部的锡皮,倒出一卷用油纸裹着的细条——正是邱世毅藏在衣领里的那封密信,字迹虽有些模糊,却字字清晰可辨。 后来人们才知道,姚茂良出狱后辗转找到那块松动的砖,取出密信后始终坐立难安。他不敢直接寄信,怕被特务察觉,直到1951年风声渐缓,才买了管牙膏,把密信藏在里面寄了出去。而邱世毅,却在1948年的冬天,牺牲在南京的雨花台。 那管牙膏后来被送进了革命历史博物馆,玻璃展柜里,白色的膏体早已干涸,却像一座沉默的桥,连着牺牲的烈士与迟到的胜利。参观者看着它,总能想起那个在茅房里低声传话的身影,想起黑暗中从未熄灭的信仰。