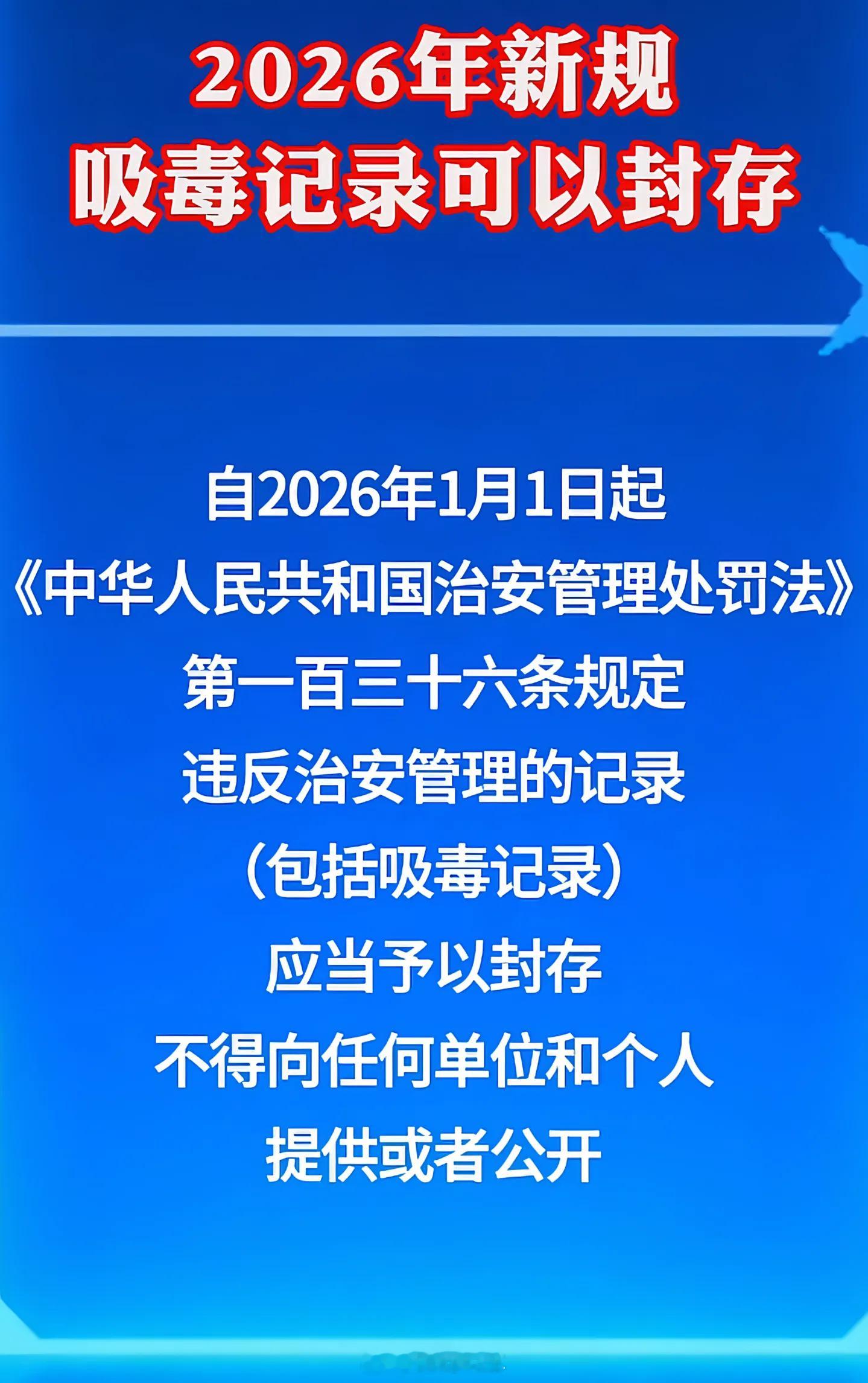

近日,将于2026年1月1日起实施的《中华人民共和国治安管理处罚法》(以下简称新治安管理处罚法)备受社会关注。该法第136条规定,对违反治安管理的记录予以封存,并不得向任何单位和个人提供或公开。这一旨在保障公民权益的新规,迅速成为公众讨论的焦点。

有网友好奇:“过去的治安管理记录一直是公开的吗?”而更多人关心新法落地后的实际影响:“规定实施后,在何种情形下还能查询到个人的相关记录?”

违反治安管理的记录被封存,包括吸毒、殴打他人、寻衅滋事等

11月28日,北京岳成律师事务所律师岳屾山在接受大河报《看见》记者采访时表示,新治安管理处罚法第136条规定:违反治安管理的记录应当予以封存,不得向任何单位和个人提供或者公开,但有关国家机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位,应当对被封存的违法记录的情况予以保密。

岳屾山称,可以看出,封存范围是全面封存原则。这意味着,所有违反治安管理的行为,例如吸毒、殴打他人、盗窃、诈骗、寻衅滋事等留下的记录,都将被纳入封存范围。

在2026年新法施行前,我国没有建立统一的治安违法记录封存制度。在实践中,部分单位可能因各种原因接触到这些记录,这导致行为人在就业、升学等关键环节面临歧视和阻碍,陷入“一次犯错、终身受限”的困境。新法施行后,情况将发生根本变化,常规背景调查将无法查询到已被封存的治安违法记录。

贵州九衍律师事务所姜桢祥律师补充称,此前,违法记录长期伴随个人。新法实施后,除法律特别规定外,任何单位和个人不得申请查询已封存的记录。这一变革有效阻断了违法记录的“标签效应”,为当事人回归社会清除了制度障碍。

需要注意的是,新治安管理处罚法第3条明确规定,扰乱公共秩序,妨害公共安全,侵犯人身权利、财产权利,妨害社会管理,具有社会危害性,依照刑法的规定构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成刑事处罚的,由公安机关依照本法给予治安管理处罚。

新治安管理处罚法第10条明确规定,治安管理处罚的种类分为警告、罚款、行政拘留、吊销公安机关发放的许可证件等。

清华大学法学院教授周光权曾在《人民检察》杂志发文称,治安管理处罚法既是违法行为惩治法,也是犯罪预防法。

“封存”不意味着彻底“消除”或“销毁”,特定情况下记录可以被查询

岳屾山告诉记者,“封存”在法律上意味着这些违法记录将被严格保管并限制公开和使用,其目的在于让行为人在承担完法律责任后,避免终身背负污点。但这不等于记录被彻底“消除”或“销毁”。

新法同时也规定了在特定情况下,封存的记录可以被查询,这主要是为了平衡个人权利保护与社会公共安全的需要。

查询的例外情况严格限定在以下两种:一是有关国家机关为办案需要:例如,公安机关在侦查其他案件时,如果确有必要,可以依法查询特定人员的违法记录。二是有关单位根据国家规定进行查询,这里的“国家规定”通常指法律、行政法规的规定,以防止随意扩大查询范围。而且无论在哪种例外情况下,依法进行查询的单位都负有严格的保密义务,不得泄露被封存记录的情况。

岳屾山称,建立治安违法记录封存制度,其主要的也是最直接的目的是避免“一次犯错、终身受限”。治安违法行为社会危害性相对较轻,封存记录可以防止轻微的过往错误对个人就业、教育等权利造成永久性、不成比例的负面影响,减少社会歧视,为行为人重新融入社会创造机会。对于已经构成犯罪的行为,则有另一套更为严格的犯罪记录管理制度。

姜桢祥也表示,在他办理的刑事案件中,不少被告人初犯时仅涉及轻微违法,但因记录公开导致就业受阻、社会排斥,最终滑向犯罪深渊。封存制度既保障了公共利益,又为真诚悔改者提供了“信用修复”机会,彰显了法治的精准与温度。

大河报·豫视频记者梁奇慧

评论列表