为什么大家现在宁愿等网约车,也不坐出租车? 很简单,因为现在的出租车,已经彻底活成了自己当年最瞧不起的样子,价格不透明、服务看运气、体验像开盲盒。 很长一段时间,出租车是城市的标配,马路上一辆黄绿相间的车一招手就停,司机边开车边和你聊八卦,车费也还算合理。 那时候,坐出租车是“身份的象征”,在公共交通之外,它几乎是唯一的快速选择。 但现在不一样了,在街头等出租车的人变少了,打开手机等网约车的人变多了,对很多人来说,宁愿多等几分钟,也不愿意再上那辆“看运气”的出租车,不是大家变挑了,而是出租车自己变了。 根据交通运输部数据,截至2024年底,网约车的客运量已经占到整个出行市场的40%以上,而传统巡游出租车的占比则降到了59.5%。 注意,这个“传统”可不是过去意义上的优势,而是日渐边缘化的代名词。过去的黄金年代,出租车司机是“香饽饽”。 2007年到2013年,是出租车的高光时刻。那时候,司机月入过万不算稀奇,尤其在一线城市,开出租不仅能养家糊口,甚至有些人靠它买房买车。 彼时的出租车,是城市的门面,是“高端出行”的代表。 但从2014年开始,这个行业的增长开始踩刹车,2015年之后更是出现了罕见的负增长。 南京市出租车行业最直观的变化是退租停运的车辆超过了四分之一,接近3000辆车被迫退出市场。这不是一时的低谷,而是趋势性的衰退。 到了2024年,深圳出租车司机的月收入中位数已经滑落到5000元左右,和过去动辄上万相比,工作强度没变,收入却几乎腰斩。 对比一下同城的网约车司机,不仅收入高一些,更重要的是自由度更大,接单灵活,评价透明,乘客也好打交道。 网约车的崛起,不是偶然,是技术和体验的双重胜利,手机一点,车就来了,价格提前知道,司机素质有评分,路线可追踪,服务可评价。 这是网约车带给用户最直接的感受,消费者不是“不讲感情”,而是更看重效率和体验。 截至2023年4月,全国已经有309家网约车平台拿到经营许可,这场战斗,不再是“出租车VS滴滴”这么简单,而是整个行业结构的重塑。 越来越多的用户已经习惯了把网约车作为首选,只有在机场、火车站这类网约车受限的场所,才不得不选择出租车。 问题是,出租车行业自己也不争气。拼车、拒载、不打表、不按路走,这些服务问题早就不是个别现象。 雅安市的出租车被投诉最多的就是“绕路拼车”,而且车内环境脏乱差,座椅上是前一位乘客的饮料渍,地板上是司机的烟灰,连空调都是怀旧版的“风口定向”。 汕头市的例子更典型,巅峰时期有57家出租车公司、3000多辆车,现在只剩下7家企业、570辆营运车辆。 不是市场不行,而是管理出问题了,价格机制十年不变,司机不敢接远单,乘客不愿坐短线,双方都在消磨耐心。 重庆是另一个例子,出租车价格十年没变,油价涨了几轮,人工成本也高了,但调价机制一动不动,司机觉得不划算,乘客觉得不值当,这样的价格体系,注定难以为继。 长春的问题则是监管难度大,网约车“接私单”、线下拼车、黑车揽客,谁都想钻空子,谁都不想当冤大头,结果是行业乱象多、口碑差、信任感低。 交通运输部已经明确鼓励巡游车企业向网约车转型,推动“巡网融合”成为主流发展方向,也就是说出租车不再是一个孤立的系统,而是要跳进互联网的大池子里游泳。 汕头市做了个样板,引入曹操专车,打造全国首个“巡游车+网约车”融合模式,车归公营,单靠接单吃饭,结果怎么样?日均订单多了4单,空载率降到了30%,效率提升了三成。 T3出行也在做类似的事,把车联网系统接入出租车,让调度更智能、路线更经济、接单更快捷,据估算这种技术升级可以整体提升行业运营效率30%以上。 目前出租车的定价依旧是政府统一定价,不支持动态调整,哪怕路况再复杂、成本再变化,价格都一成不变,网约车则不一样,平台经常发优惠券,还能拼车,长途费用往往比出租车便宜一半。 比如在北京,同一段路程,出租车按表收费稳稳在30元,而网约车可能只要18元上下浮动,如果你有券,甚至能做到15元搞定,在价格面前,情怀根本不够看。 浙江、福州等地已经开始试点出租车价格机制改革,允许在政府指导价范围内浮动。这是方向,但还远远不够。 未来的出行,是一场技术与服务的竞赛,深圳的调查显示,网约车用户满意度已经达到86分,比出租车高出整整12分,不是说出租车没法干,而是说明用户的标准早就变了。 信息来源: 《2024年上海出行图景出炉!轨道交通成绝对“顶流”,居住密集区域这五个站点最“忙”》——东方网

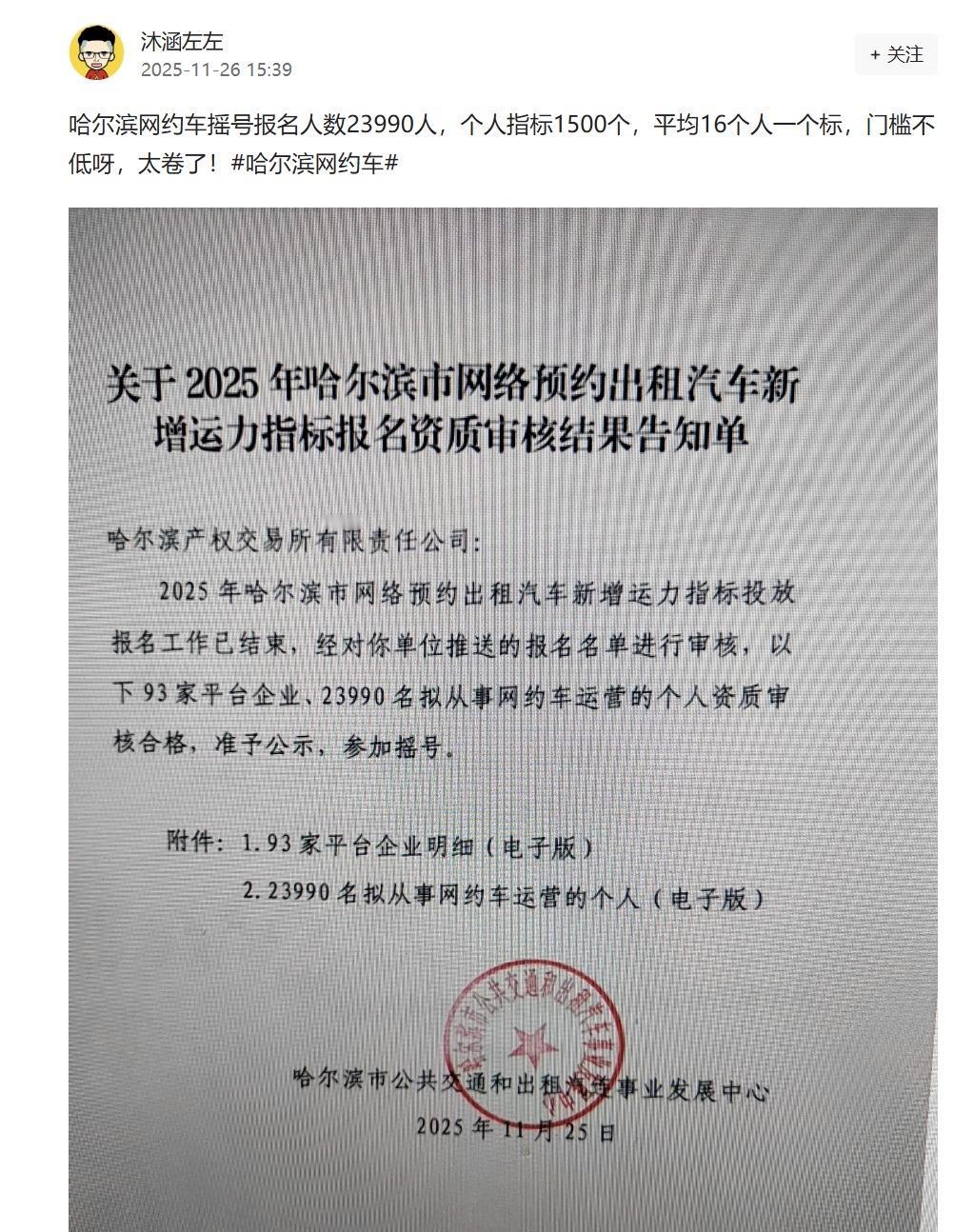

评论列表