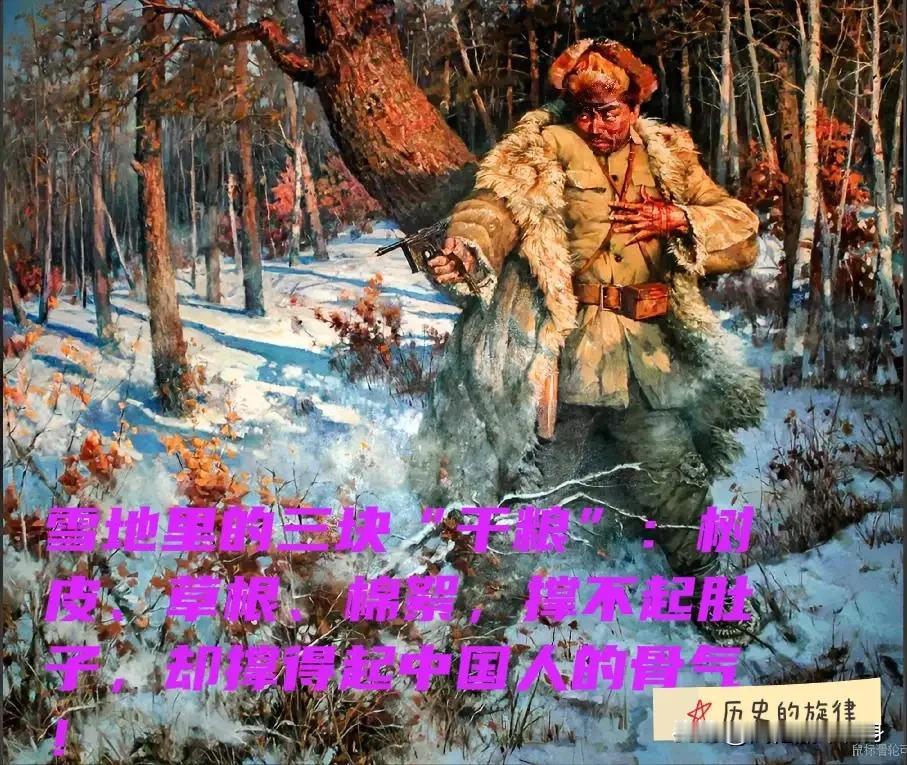

你以为杨靖宇只是弹尽粮绝才牺牲?其实不是。翻日军解密的档案就知道,他最后那段日子,藏着太多课本没说的事。 很多人都以为杨靖宇将军是弹尽粮绝、走投无路才牺牲的,其实真实的情况,比课本里写的要惨烈十倍、悲壮十倍! 1940年2月,东北的林海雪原冷到零下三四十度,杨靖宇带着最后的几名战士,在濛江县的山林里与日军周旋了整整五天五夜。日军调动了两万多兵力,还有飞机低空侦察,把山林围得像铁桶一样,可他们就是找不到这支小部队的踪迹——杨靖宇在东北抗联摸爬滚打了六年,早就把山林变成了自己的战场,雪地潜行、树皮充饥、寒夜宿洞,这些常人难以想象的苦,他早已习以为常。 真正压垮防线的,不是日军的枪炮,而是身边人的背叛。当时跟着他的战士里,有个叫赵廷喜的农民,实在熬不住严寒和饥饿,偷偷溜下山向日军投降。他不仅供出了杨靖宇的藏身位置,还告诉日军:“杨靖宇已经断粮好几天了,连棉鞋都跑丢了,现在就剩他一个人。” 日军根据这条线索,立刻调整围剿路线,在濛江县三道崴子的山坳里,堵住了那个孤身前行的身影。 日军档案里记录着当时的场景:杨靖宇穿着单薄的军衣,脚上裹着破旧的布条,脸上冻得发紫,却依然握着双枪,背靠大树顽强抵抗。日军指挥官岸谷隆一郎见他拒不投降,又佩服又疑惑——他们实在想不通,一个人在零下几十度的雪地里,断粮半个多月,怎么还能有如此强悍的战斗力? 战斗结束后,岸谷隆一郎下令解剖杨靖宇的遗体,结果在场的日军全都沉默了。他的胃里没有一粒粮食,没有一口水,只有未消化的树皮、草根,还有一些无法嚼碎的棉絮——那是他把军大衣里的棉絮撕下来,混着雪水咽下去充饥的。日军档案里写着:“其生存能力之强,令人震惊,堪称军人之典范。” 岸谷隆一郎后来回忆,他当时突然明白,为什么日军花了六年时间,动用了无数兵力,始终没能消灭东北抗联——这支队伍的灵魂,是用信仰和骨气撑起来的。 很多人不知道,杨靖宇原本有机会活下去。在被围剿的前几天,日军曾多次派叛徒劝降,许以高官厚禄,说“只要放下武器,立刻让你吃饱穿暖”。杨靖宇的回应只有一句话:“中国人都投降了,还有中国吗?” 这句话后来被收录在日军的档案里,成为他们永远无法理解的“中国人的骨气”。 他不是没有退路,只是从加入抗联的那天起,就把“国家”和“民族”刻进了骨子里。1934年,他的妻子郭莲带着儿子马从云来找他,可他知道自己身处险境,硬是没敢见一面,只托人带话:“告诉他们,我对不起他们,但我不能对不起国家。” 直到牺牲,他都没能再见到家人,而他的儿子,直到成年后才知道,那个被全国人民敬仰的抗日英雄,就是自己素未谋面的父亲。 岸谷隆一郎后来深受震撼,他特意为杨靖宇举行了“慰灵祭”,还在自己的日记里写道:“杨靖宇的死,让我看到了一个民族的灵魂。” 而那些背叛他的人,赵廷喜最终被日军灭口,其他叛徒也没能得到好下场——他们永远被钉在了历史的耻辱柱上,被世人唾弃。 课本里只告诉我们杨靖宇弹尽粮绝牺牲,却没说他在绝境中面对的背叛与诱惑,没说他胃里那些令人心碎的“食物”,没说他为了国家,甘愿放弃个人所有的亲情与温暖。他的牺牲,从来不是“走投无路”,而是“宁死不屈”;他的悲壮,从来不是“孤军奋战”,而是“为民族而战”。 为什么在如此绝境中,杨靖宇能坚守信仰,而有的人却选择背叛?一个人的骨气,真的能战胜饥饿、严寒和死亡吗? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。