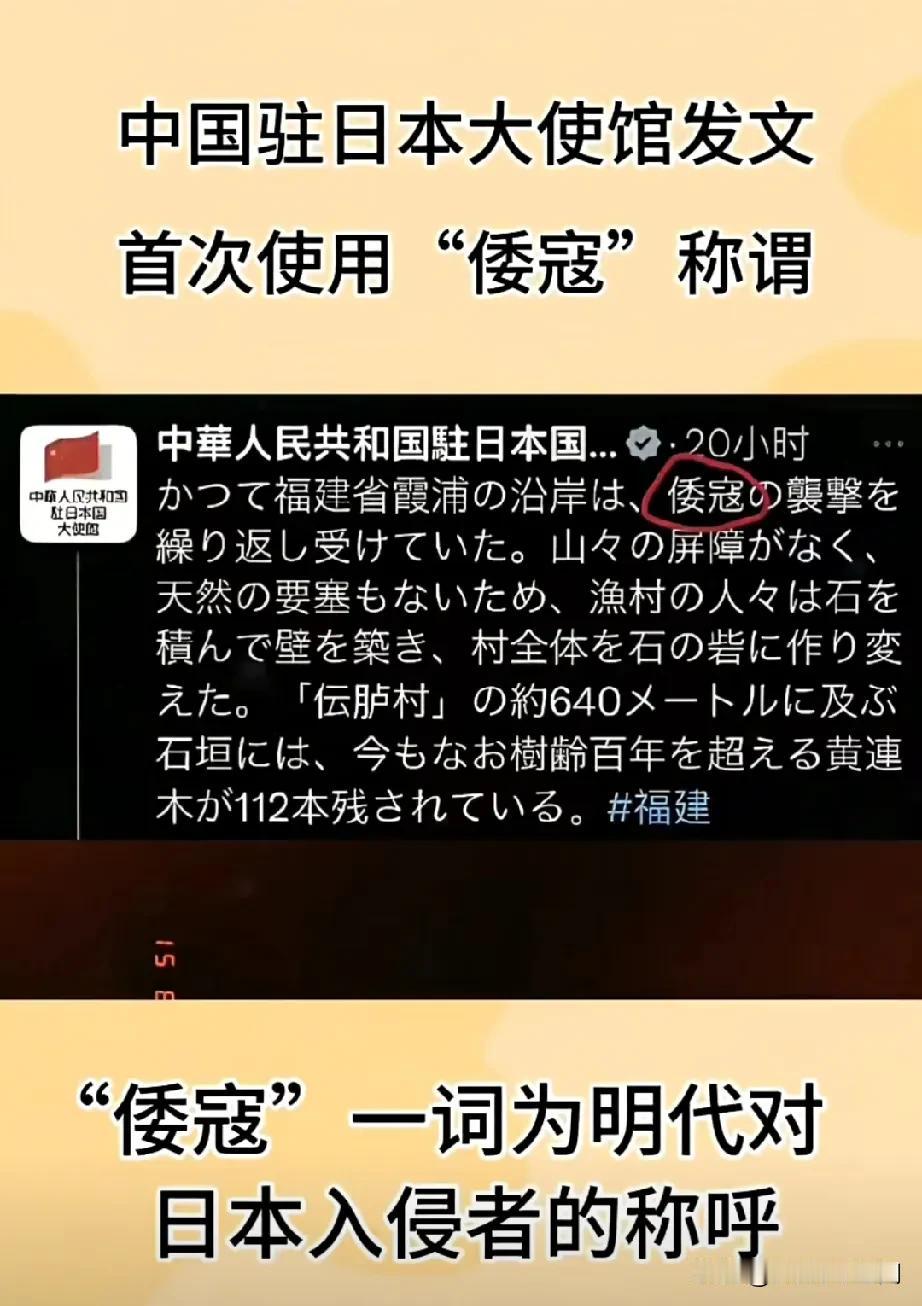

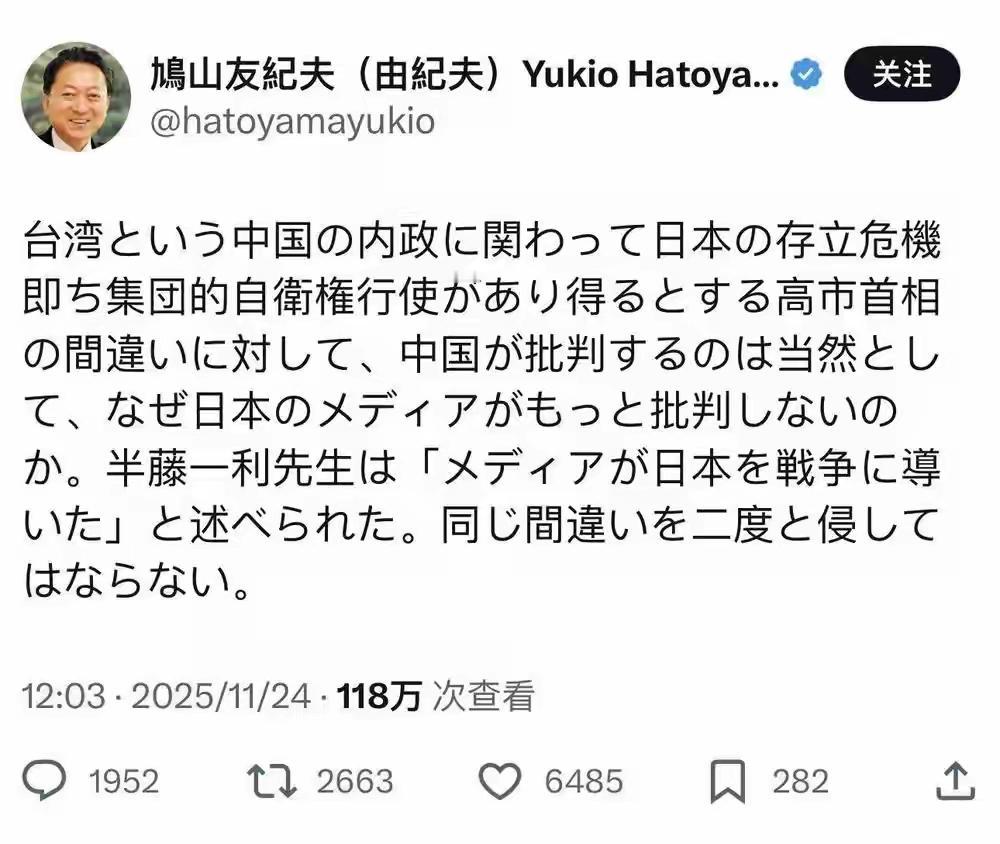

快讯!快讯! 日本已经正式宣布拒绝中方所有要求并且不会向中国道歉,在得到日本答复后,就要看中国的反应了。 这消息出来,我第一时间把各方回应都看了个遍。接下来怎么走,关键在中方准备出的牌。根子不难理解:某日本高官把台湾问题硬往自家安全里塞,这就是把火种丢到邻居门口,谁能不警觉。 文化层面已经踩了刹车,影视审查收紧,演出、展会接连暂停,气氛一下子冷了下来。别小看这些场子,它们是两国民间纽带,断了,误解就会更深。 商业端反应更快。旅行社退团,酒店空房,免税店日流水掉得肉眼可见。很多商家把话说得很诚实:政治话术热闹一天,损失是真实的每天。 日本国内也不是铁板一块。前领导人出来规劝,艺术家发声喊停,提醒别拿地区稳定做政绩秀。可官方的对外表态依然强硬,给出的信息是不会调整说法。 市场不陪任何人做冒险测试。中国游客不来,企业订单转向,产业链会自己找更稳定的伙伴。这不是情绪化,是风控。 我更担心普通人的处境:游客行程泡汤,留学生担心签证,艺人失去舞台,买单的从来不是喊话的人,而是靠辛苦生活的人。 中方可动的工具箱不少:提升某些领域的合规门槛,强化食品与消费品抽检,优化旅行安全提示,暂停高风险的地方交流项目,甚至对个别挑事者启动反制清单。这些动作都在规则内。 海上和空中活动很可能更常态化,边界问题越被政治化,越需要用专业行动把秩序拉回正轨。有人以为抱紧盟友就能顶住全部压力,但现实是,市场和地缘都讲成本。 别忘了,战后安排和双边文件已经写明原则,承诺不是可以随时改的段子。尊重一中,是合作的根基,不是谈判筹码。 如果日本继续用强硬口径回应,短痛会变成长痛,外需会进一步流失,企业将不得不重新评估对华策略。这个账不会算在政客身上,只会摊在公司财报里。 留个悬念:会不会出现针对特定人物的点名反制?地方层面的合作协议会不会暂停更多?下一周就是窗口期,看信号怎么发。 我的看法很简单:理性不是退让,原则不是口号。谁把问题推向对抗,谁就要承担后果。希望这次有人能在代价出现前,选择回到规则线上。

评论列表