罗马帝国不放弃帕提亚领土,是否会继续向东扩张? 罗马帝国若不放弃图拉真时代在帕提亚领土上的军事存在,其向东扩张的逻辑链条不会因某位皇帝的离世而断裂,这是由帝国的生存法则、地缘惯性和经济需求共同决定的。 图拉真去世前(117年),罗马军团已饮马波斯湾,将亚美尼亚、美索不达米亚北部纳入行省体系,帕提亚首都泰西封沦为前沿据点。此时的放弃与否,本质上是帝国是否愿意承担边疆治理成本的选择——而历史证明,罗马的扩张机器一旦启动,就很难在“有用”的领土前刹车。 首先,帕提亚领土的战略价值远超军事征服本身。两河流域是连接地中海与波斯湾的商路枢纽,控制这里意味着掐住了东方香料、丝绸运往罗马的咽喉。图拉真在远征期间刻意保留了帕尔米拉等绿洲城邦的自治权,正是看中它们作为“沙漠驿站”的中转功能。 史料显示,罗马每年通过帕尔米拉商路获得的关税收入,相当于5个多瑙河军团的军费。若继续向东,波斯湾港口查拉塞尼的椰枣贸易、印度河口的珍珠捕捞业,都是元老院眼中的“未开发金矿”。 这种经济驱动下,哈德良时期(117-138年)的收缩政策更像是权宜之计——当图拉真的继承人发现美索不达米亚的治理成本(每年需投入2万军团维持治安)超过预期时,才选择退回幼发拉底河防线。 但若帝国坚持消化现有领土,参照达西亚战争(101-106年)的经验——占领金矿产地后,通过奴隶开采实现财政平衡——两河流域的灌溉农业和商路税收完全可能支撑进一步扩张。 其次,帕提亚内部的分裂态势为罗马提供了持续介入的借口。图拉真东征时,帕提亚正陷入奥斯洛斯一世与阿尔达班四世的王位内战,这种分裂在2-3世纪反复上演。 罗马的边疆政策一贯擅长“以夷制夷”:扶持亚美尼亚傀儡国王、资助帕提亚地方总督独立,甚至默许帕尔米拉的半自治状态(如260年代奥登纳图斯的“东方大统帅”头衔)。若帝国不放弃美索不达米亚,完全可以将帕提亚肢解为若干附庸国,就像对待希腊城邦那样。这种“间接统治”的成本远低于直接管理,却能保证边疆稳定。 例如,116年图拉真在巴比伦设立的内河舰队(50艘战舰),不仅是军事存在,更是对沿河城邦的威慑——任何试图脱离罗马控制的城市,都会像阿狄亚贝尼公国那样被夷为平地,改组为行省。 再者,罗马军团的技术优势在东方战场依然有效。 尽管帕提亚具装骑兵曾让克拉苏军团(前53年)惨败,但图拉真的远征证明,罗马已找到克制方法:利用地形分割骑兵(如115年在底格里斯河弯道伏击帕提亚骑兵),发挥重型标枪(pilum)的集团投射优势,配合内河舰队的后勤支援。 考古发现,美索不达米亚北部的罗马要塞普遍配备了石弩炮台和地下输水系统,这种“堡垒推进”战术在达西亚已验证成功。 若继续向东,波斯高原的山地虽不利于军团机动,但参照亚历山大东征的路线,沿里海南岸的河谷地带(吉兰地区)仍可部署驻军。230年代萨珊波斯崛起后,罗马仍能多次攻入泰西封(如253年瓦勒良远征),证明东方并非不可逾越的天堑。 更关键的是,帝国的意识形态需要持续扩张来维系。从奥古斯都的“罗马和平”到图拉真的“最佳元首”,皇帝的合法性高度依赖军事荣耀。 放弃帕提亚领土会被视为“退缩”,而继续东扩则能延续“罗马治下的文明传播”叙事。史料记载,图拉真在波斯湾立碑宣称“比亚历山大更远”,这种与希腊化帝国的竞争心态,会倒逼后续皇帝维持东方存在。 例如,哈德良虽放弃美索不达米亚,但仍在帕尔米拉大兴土木(129年授予自治市地位),本质上是保留东扩的跳板。 若帝国坚持控制两河流域,完全可能重演“达西亚模式”:先用10-20年建立军事殖民点(如屯驻退伍老兵的弗拉维殖民地),再通过道路网(如维斯佩芗时期修建的帕尔米拉-苏拉大道)将新领土与帝国经济整合,最终将扩张成本转化为税收来源。 当然,这种扩张不可能无限持续。3世纪危机的教训表明,边疆过度延伸会导致兵力分散(如260年瓦勒良被波斯俘虏时,莱茵河防线已空虚)。 但在2世纪初,罗马仍有足够的资源——图拉真远征投入8万兵力(占总兵力25%),但同期多瑙河防线仍保持15万驻军。 如果将帕提亚领土的治理重心从军事征服转向经济开发(如扶持帕尔米拉商人垄断东方贸易),帝国完全可能在维持成本与收益间找到平衡。毕竟,罗马人从未真正“放弃”东方——即使在收缩时期,叙利亚行省的税收仍占帝国总收入的17%,这种经济纽带会持续驱动扩张的欲望。 历史的吊诡在于,图拉真的继承者选择了“务实”的收缩,却埋下了3世纪东方失控的隐患(如帕尔米拉帝国的独立)。 若罗马坚持咬住帕提亚领土,或许会更早遭遇萨珊波斯的全面战争,但也可能将波斯湾变成第二个地中海——毕竟,当帝国的道路修到印度河口,当军团的鹰旗在波斯波利斯废墟上飘扬,那些在台伯河畔长大的元老们,很难拒绝“超越亚历山大”的诱惑。这种诱惑,正是罗马扩张最原始的动力。

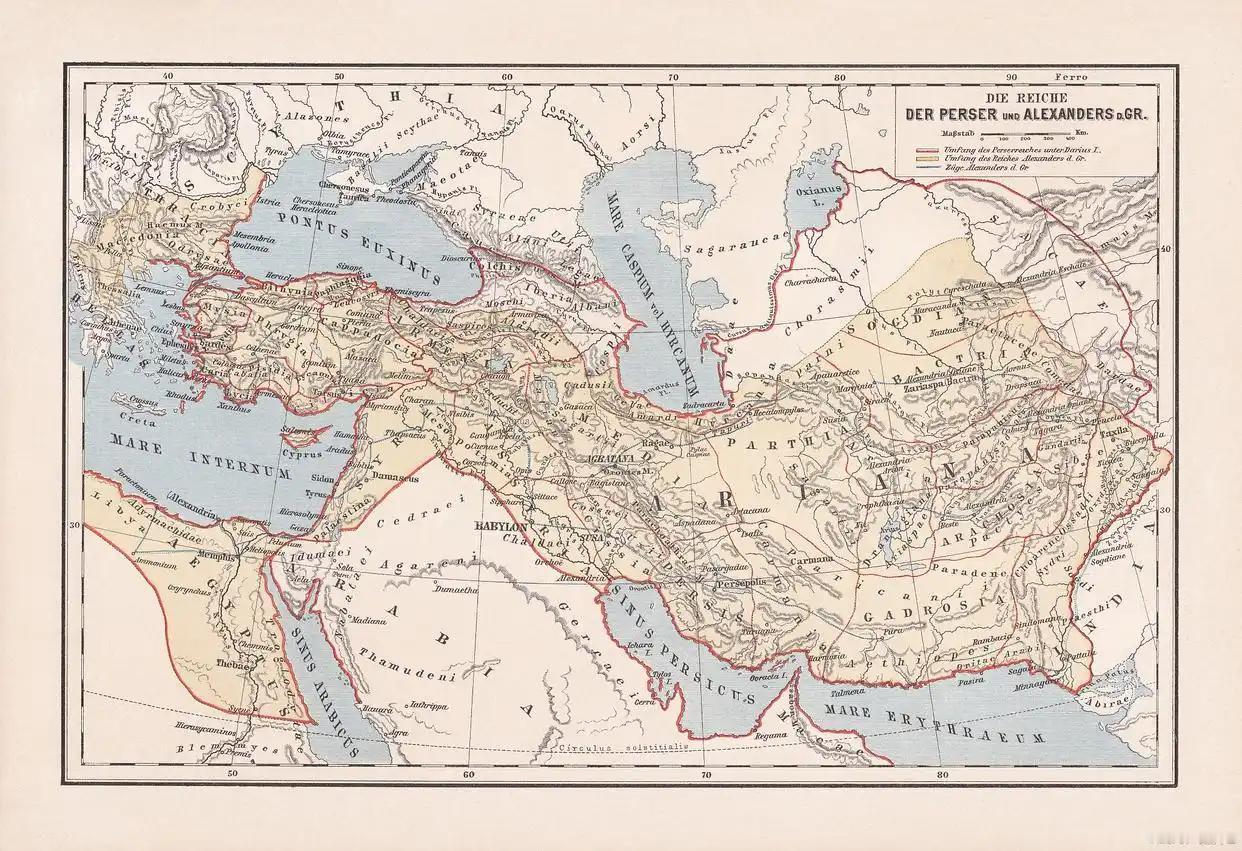

评论列表