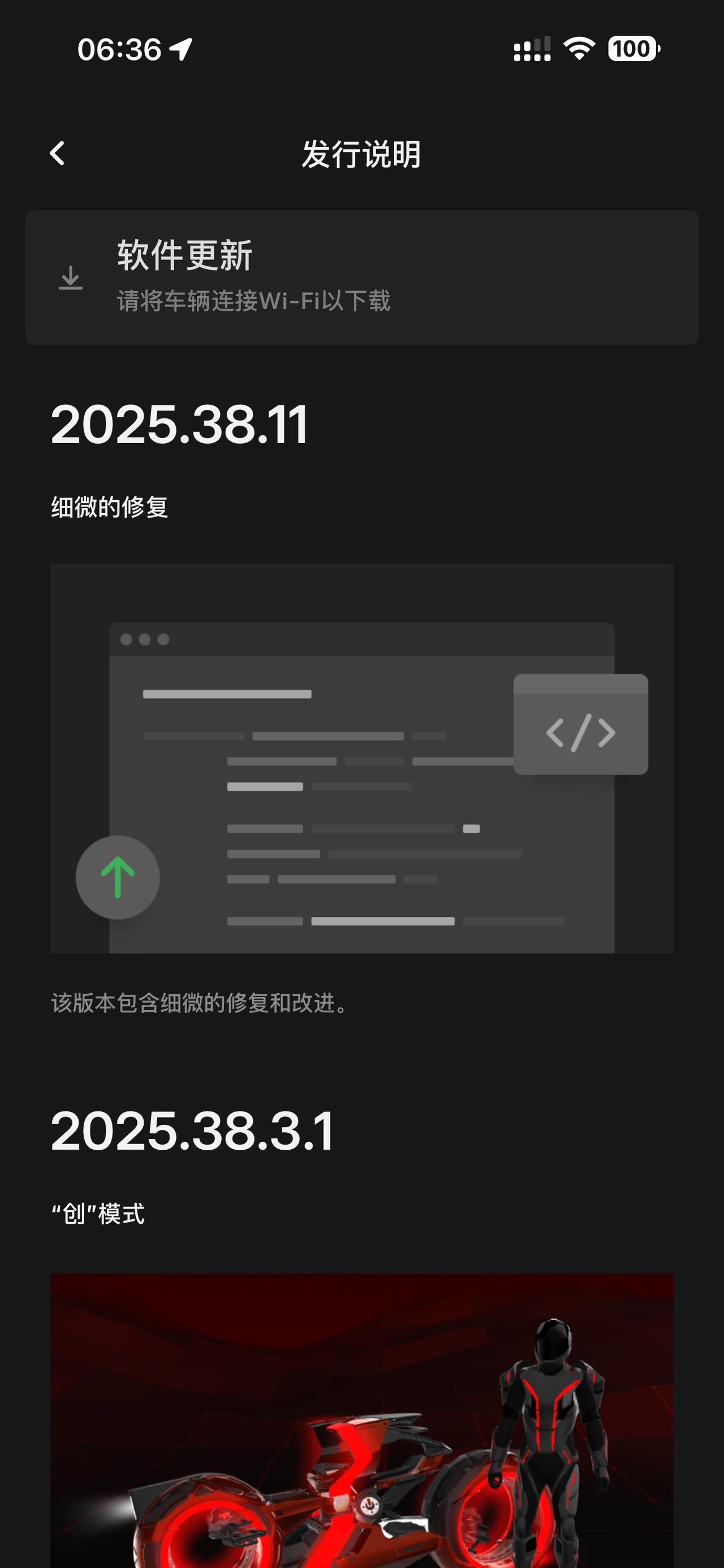

特斯拉计划停用中国零部件?回应暗藏玄机,中国优势彻底藏不住了 当《华尔街日报》爆料特斯拉计划在美国停用中国零部件时,这家向来高调的企业选择了低调回应。特斯拉副总裁陶琳在微博上的表态看似云淡风轻,却暗藏玄机:全球统一标准、质量至上、地理位置不是考量因素。这番表态与其说是澄清,不如说是在地缘政治夹缝中的生存智慧。 细究这番的回应,四个选择标准耐人寻味:产品质量、总成本、技术实力、长期供应能力。 这恰恰点破了中国供应链难以替代的核心优势。上海超级工厂95%的零部件(图1)来自400多家中国供应商,这个数字背后是完整的产业链集群效应。从电池到热管理系统,中国制造已经深度嵌入特斯拉的基因。 看看数据就知道这场博弈的复杂性。全球70%的电动汽车电池产自中国,宁德时代和比亚迪牢牢占据行业前两把交椅。 位于临港自贸区的超级工厂通过东海大桥与洋山港相连,形成高效的物流网络。这些都不是能够轻易复制的优势。正如浙江一家印刷电路板工厂负责人所言,某些中国零部件因技术因素根本无法被替代。 特斯拉在中国市场的表现更让这个选择题变得棘手。从2020年占据16%市场份额的巅峰,到如今跌破5%,这家曾经的电动车霸主正面临中国本土品牌(图2)的强势围攻。 价格战愈演愈烈,配备先进驾驶辅助系统和高性能电池的国产车型不断蚕食特斯拉的生存空间。此时若在供应链上轻举妄动,无异于自毁长城。 通用汽车虽然传出要避开中国零部件,但实际行动却格外谨慎。供应链调整需要时间,更需要承受成本上升的压力。 中国制造的成本优势就像引力场,让全球车企在战略调整时都必须考虑这个变量。特斯拉上海工厂去年交付91.6万辆,占全球产量过半,这个生产基地的重要性已经不言而喻。 深入分析特斯拉的全球布局,会发现其供应链策略充满现实主义色彩。在美国强调本土制造,在欧洲推进柏林工厂,在中国维持最大生产基地,这种多轨并行的策略正是全球化与区域化博弈的缩影。特斯拉公司所说的“统一标准”背后,其实是因地制宜的灵活应变。 观察特斯拉的供应链选择,本质上是在观察全球化进程的微观缩影。当理想主义的地球村叙事遭遇现实主义的地缘政治,企业的选择往往比政府的表态更能反映真实趋势。特斯拉不会轻易放弃中国供应链(图3),不是因为情怀,而是因为利益。在商业世界里,成本与技术永远是最诚实的语言。 未来全球电动汽车产业的竞争,将演变为供应链体系的竞争。中国在电池和零部件领域的先发优势,欧美在自动驾驶和软件系统的技术积累,日本在氢能源路线的持续投入,共同构成多元化的产业图景。特斯拉需要在这张复杂的地图上找到最优路径,而放弃中国供应链显然不是当前的最优解。 从特斯拉的困境可以看到,全球产业分工正在重构,但绝非简单的脱钩断链。中国制造的优势已经从成本导向升级为技术导向,这种转变让国际车企在制定供应链策略时不得不更加务实。特斯拉的案例证明,在商言商始终是企业决策的底层逻辑,政治考量永远要让位于商业理性。