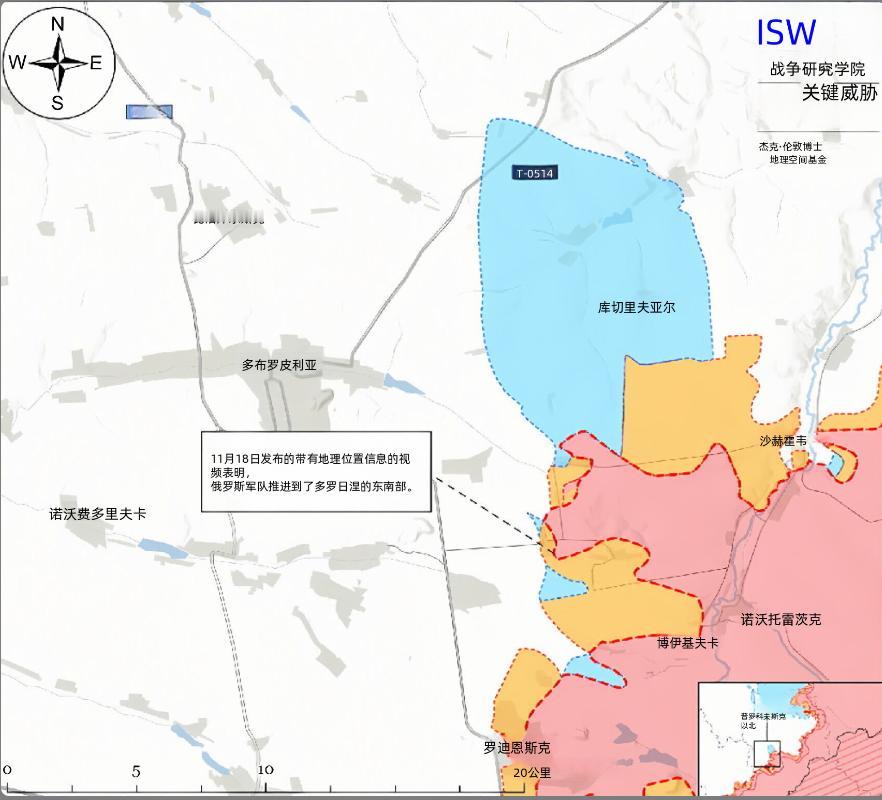

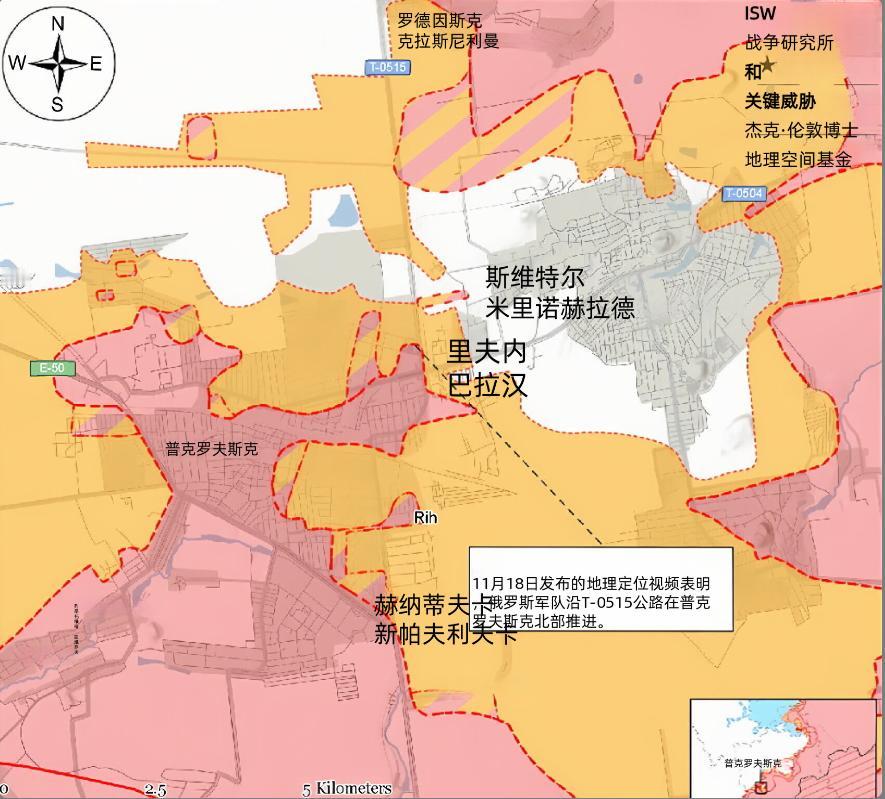

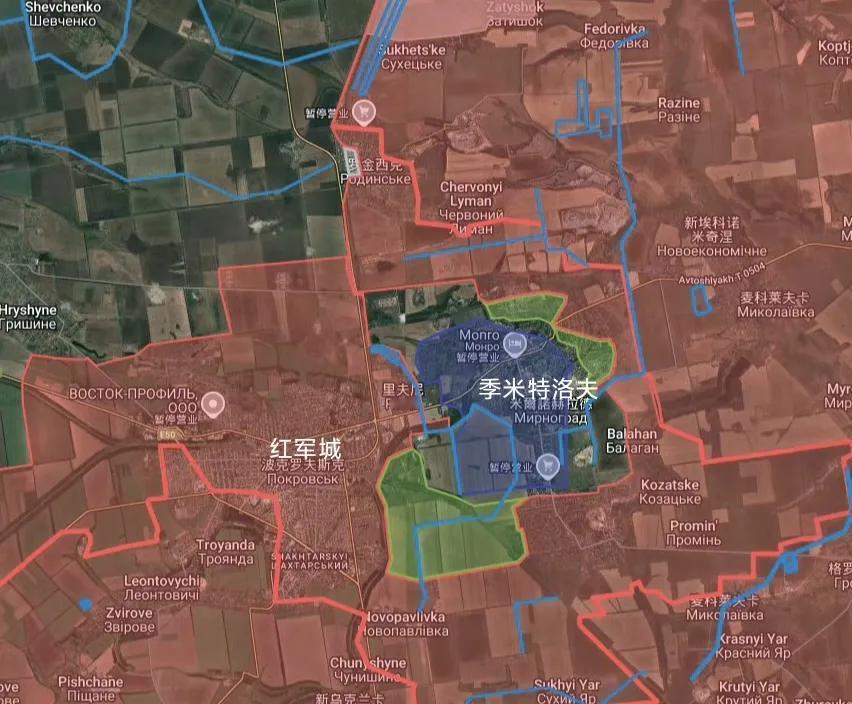

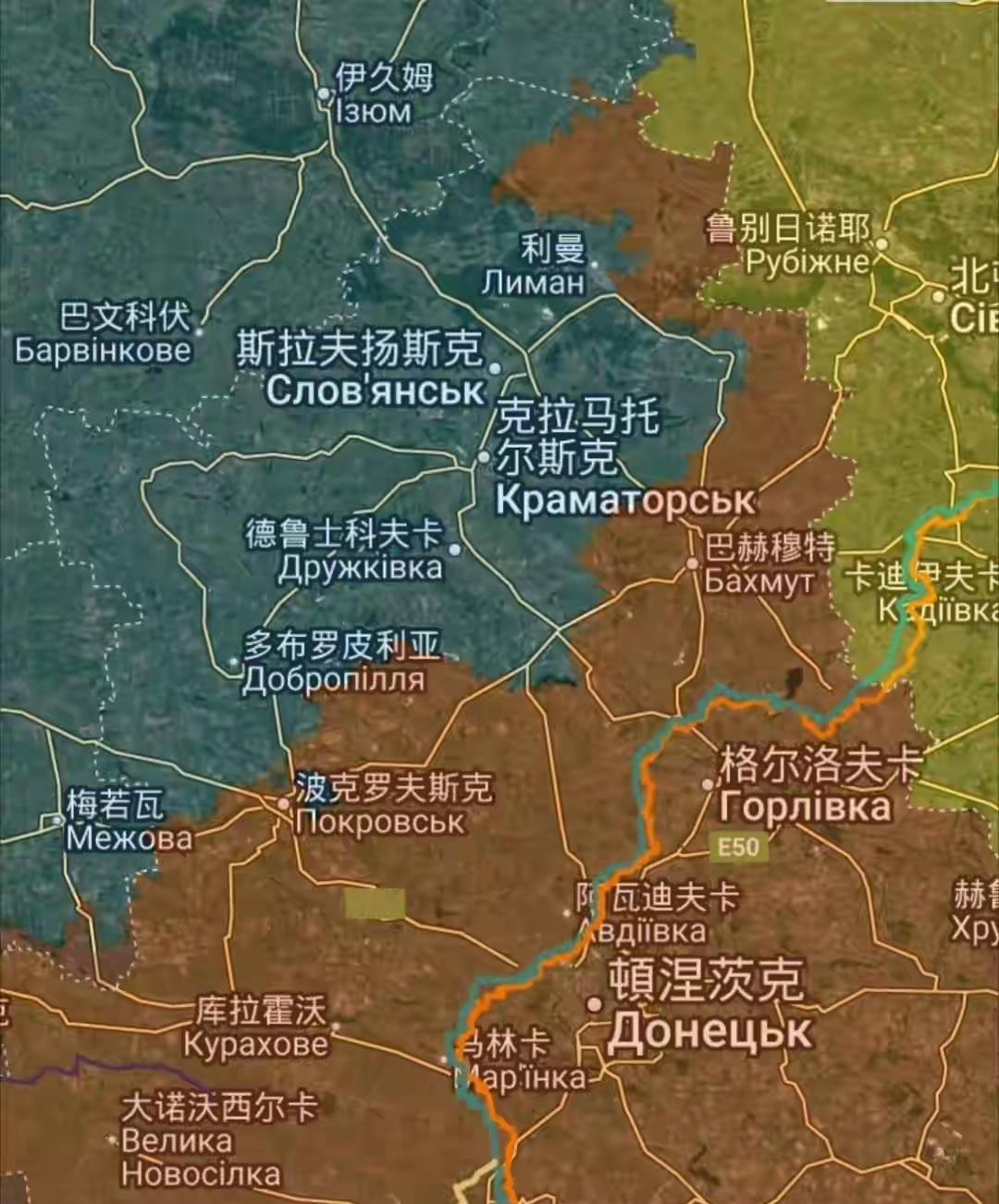

红军城战况更新:俄推广新战术 “波克罗夫斯克模式”,乌继续在北翼施压阻合围 1 1月 17 日 - 18 日,俄军在波克罗夫斯克城区及周边、罗丁斯克(北)、克拉斯尼利曼(东北)、里夫内(东)、雷西夫卡(东南)等 10 余个点位同步发起进攻。并成功推进至多罗日内耶东南部(多布罗皮利亚东南),但尚未形成有效控制。俄军事博主声称俄军在罗丁斯克北部、米尔诺赫拉德北部等区域取得推进,但因 “战争迷雾” 加剧,局势缺乏地理定位影像佐证。 俄国防部证实,乌军在波克罗夫斯克西北赫里申内附近发起针对性反攻,成功阻止俄军接近 T-0513 公路,同时,乌军依托 “无人机墙” 防御体系有效遏制俄军小分队渗透; 战争研究所的报告认为:当前俄军在波克罗夫斯克 — 米尔诺赫拉德战场呈现显著战略矛盾:未遵循 “集中兵力完成合围” 这一高效夺控原则,反而采取 “合围与攻城并行” 的双线作战模式,导致兵力资源被严重稀释。11 月 18 日披露的地理定位影像(摄于 11 月 16 日)证实,俄军虽已推进至波克罗夫斯克东北部,但关键的包围圈闭合行动始终未能突破。 这一困局的核心症结在于俄军北翼战力的失效。负责包围圈北翼作战的俄军第 51 合成集团军(原顿涅茨克人民共和国第 1 集团军,隶属南部军区),因 2025 年 8 月在多布罗皮利亚战术区的冒进突袭,给乌军留下可乘之机 —— 乌军迅速利用其暴露的侧翼弱点,发起针对性反击并直接威胁该部后方补给线,迫使第 51 集团军放弃向西推进合围的核心任务,转而巩固自身防御。而俄军指挥层寄予厚望的西侧合围力量 —— 中部军区第 2 合成集团军,却将主力投入波克罗夫斯克城区及以北的正面强攻,未按计划优先封闭西部包围圈缺口,进一步加剧了战略被动。 在米尔诺赫拉德方向,俄军作战意图的分散化更为明显:乌克兰空降突击部队第 7 快速反应军 11 月 18 日证实,部署于米尔诺赫拉德以北的俄军未执行 “向西推进闭合合围圈” 的既定战术,反而从克拉斯尼利曼方向持续向南渗透,企图直接攻占米尔诺赫拉德城区;与此同时,俄军同步展开交通线切断行动,试图阻断西北、西部通往米尔诺赫拉德的乌军地面交通线(GLOCs),并以滑翔炸弹对整个包围圈内的乌军阵地实施饱和打击,通过战场空中遮断(BAI)行动破坏乌军后勤补给与掩体设施。 乌军则抓住俄军战略漏洞,持续以北翼反击牵制对手。11 月 17 日至 18 日,乌军在多布罗皮利亚以东的沙霍夫、新沙霍夫及东南马亚克地区发起连续反击,成功阻滞俄军多路进攻;波克罗夫斯克方向乌军旅发言人称,俄军因长期高强度作战遭受重大损失,整体作战素质已出现显著下滑,进一步削弱了其合围能力。 当然,俄军在战术是成功的,并已经开始向其他战场推广。俄军在波克罗夫斯克方向摸索形成的 “BAI + 渗透 + 小分队突击” 新战术模式,正成为其突破乌军 “堡垒地带” 的核心抓手,并逐步向锡韦尔斯克、斯洛维扬斯克 — 利曼方向推广。这一被战场观察家称为 “波克罗夫斯克模式” 的战术体系,核心构成包括:长期战场空中遮断(BAI)削弱后勤、战术遮断割裂防御部署、小股兵力渗透侦察破防、大规模小分队集群突击扩大战果,且高度依赖恶劣天气对乌军无人机侦察的压制作用。 据悉,俄军已将第 3 合成集团军(原卢甘斯克人民共和国第 2 集团军,南部军区)作为该模式的核心试验力量。11 月 18 日地理定位影像显示,该集团军下属第 123 摩托化步兵旅已成功渗透至锡韦尔斯克南部和东部地区,虽未改变当前战线前沿位置(FEBA),但标志着战术渗透阶段已初步达成。俄国防部同日发布战报称,该集团军第 7 摩托化步兵旅利用雾雨天气(限制乌军无人机支援),通过佯动战术配合 FPV 无人机打击与炮兵覆盖,成功夺取锡韦尔斯克西北的普拉托尼夫卡村,企图切断关键补给线 T-0513 利曼 — 锡韦尔斯克公路,但这一战果尚未得到地理定位影像证实,乌军情报部门则明确表示已阻止俄军接近该公路。 战争研究所的评估报告认为,俄军此举旨在对乌军顿涅茨克州 “堡垒地带” 形成多点施压,但该模式的复制面临显著瓶颈 —— 需投入大量人力、物资与时间,且波克罗夫斯克方向已暴露的战术连贯性不足问题,在多战线推广中可能进一步放大。俄军 “波克罗夫斯克模式” 的初期成效,高度依赖 “战场空中遮断 + 恶劣天气掩护” 的双重条件 —— 前者削弱乌军后勤与增援能力,后者规避乌军无人机侦察优势,这也是其在波克罗夫斯克方向取得局部进展的关键。但当前该模式的推广面临三大核心挑战:一是兵力分散问题未解决,波克罗夫斯克方向的合围任务与攻城行动仍在消耗大量战力;二是乌军已针对性强化渗透防御,通过北翼反击持续牵制俄军核心战力;三是冬季作战对后勤补给的高要求,可能进一步限制俄军大规模突击能力。