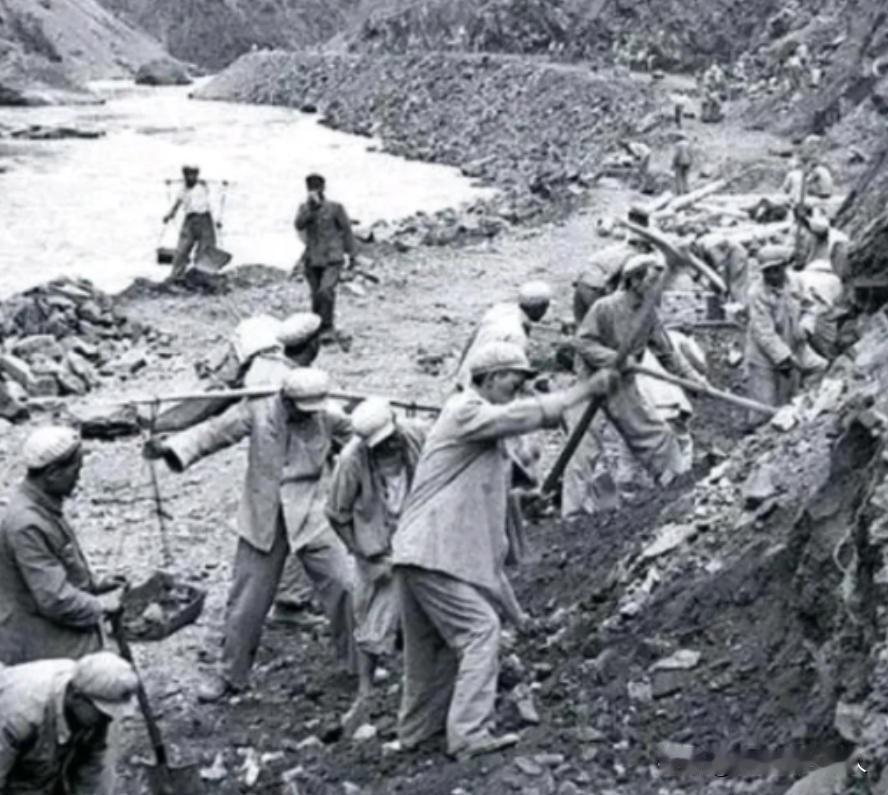

1952年藏区,18军军部的饭点刚开,一个战士突然冲进来,他推开警卫员,一把掀翻了军长张国华的搪瓷碗,青稞糌粑混着野菜汤洒了一地,张国华摔下筷子,铁青着脸站起身,这不是哗变,是战士们快扛不住的信号。 主要信源:(西藏自治区人民政府——慕生忠与“七一农场”) 1952年4月的青藏高原,寒风依然刺骨。 十八军驻地食堂里飘出青稝糌粑粥的热气,战士们排着长队等待开饭。 队伍末尾有个年轻战士不停跺着冻僵的双脚,他是炊事班的小李。 当轮到打饭时,他突然冲出队伍,径直朝军长张国华跑去。 这个平时腼腆的四川兵此刻满脸焦急,一把推开警卫员,打翻了军长手中的搪瓷碗。 热粥溅在冻土上瞬间结成冰碴,在场官兵都愣住了。 张国华正要发怒,却看到小李通红的眼眶和颤抖的双手。 "军长,这米吃不得!" 小李的声音带着哭腔, "炊事班七八个兄弟全身浮肿,二连已经倒下一片了!" 事情要从半个月前说起。 后勤部刚从印度采购的三千吨大米运抵时,洁白晶莹的米粒让炊事班啧啧称奇。 可战士们食用后陆续出现异常: 先是有人感觉腿脚发麻,接着眼睑浮肿,最严重的小腿肿得连棉裤都穿不进。 军医所里人满为患。 卫生员发现病患有个共同点:都食用过新到的印度大米。 更奇怪的是,有几个连队安然无恙,他们习惯在米饭里掺本地青稝。 张国华得知后,立即下令全军停食印度大米,同时派人快马加鞭向中央汇报。 调查结果令人震惊。 印度商人为了大米卖相好,过度抛光导致维生素B严重流失。 高原官兵体能消耗大,长期单一食用这种精白米就会出现严重营养缺乏。 消息传开,炊事班的老班长捶胸顿足: "都怪我光看米粒白净,差点害了同志们!" 危急关头,藏族同胞伸出了援手。 牧民们牵着牦牛送来青稝袋,阿妈们提来酥油桶,还有猎人扛来风干羊肉。 有个老阿爸拉着张国华的手说: "金珠玛米是我们亲人,不能让亲人饿肚子。" 更让人感动的是,几个寨子凑出存粮,派人冒着风雪送进军营。 临时救治点里,卫生员们想出土办法: 用青稝熬粥,掺入采集的野菜,重症患者加喂酥油茶。 藏族老医官还找来红景天等草药配方。 渐渐地,浮肿的战士开始好转,军营里恢复了生机。 一个月后,中央急调的粮食终于运到。 当印着"川粮"字样的麻袋拆开时,不少老兵落下眼泪。 新任炊事班长立下规矩:今后煮饭必须搭配青稝,每周保证两顿粗粮。 这场危机让后勤部门意识到,高原补给不能照搬内地经验。 第二年开春,部队在驻地开垦试验田,试种青稝和高原油菜。 藏族老乡主动来教战士们高原种植的诀窍:何时播种、怎样防霜冻。 秋收时节,金黄的青稝穗在阳光下摇曳,炊事班用新粮蒸出第一笼馍馍,香味飘遍整个营地。 这场粮食危机也促使军队后勤系统进行改革。 上级部门专门成立了高原给养研究小组,聘请营养学家和藏族医师共同制定新的伙食标准。 他们在拉萨建立了食品检验所,对所有进藏粮食进行抽样检测。 同时,各连队都配备了营养手册,炊事员要定期参加培训学习科学配餐。 张国华军长还特别指示,要在每个连队开辟菜园,种植适应高原气候的蔬菜。 战士们利用训练间隙,在营区空地种出萝卜、白菜等作物。 有些连队还建起了温室,即使在严冬也能吃上新鲜蔬菜。 这些措施不仅改善了伙食,也丰富了高原军营的生活。 这段经历成为我军后勤保障的重要案例。 此后高原部队的给养标准中,特别增加了维生素补充剂和本地食材搭配要求。 而那个勇敢的小炊事兵,后来成长为优秀的后勤干部,他总说: "保障无小事,粒粒关性命。" 如今在高原哨所,餐桌上总能见到青稝饼、酥油茶和新鲜蔬菜的合理搭配。 官兵们常说,这段历史教会他们:在这片离天最近的土地上,吃饭不仅是填饱肚子,更是关乎战斗力的头等大事。 而军民携手共渡难关的传统,也如同高原的格桑花,年年岁岁绽放不败。 值得一提的是,这场粮食危机还促成了军队与科研单位的合作。 中国科学院高原生物研究所的专家们定期到部队指导种植技术,培育出更适合高原生长的农作物品种。 部队医院也建立起完善的营养监测体系,定期为官兵进行体检,确保大家的身体健康。 这些措施使得驻守高原的官兵们能够以更好的状态履行职责,守卫祖国的边疆。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!